洋生菓子と言えばクリームがたっぷり使われたショートケーキを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

このクリームには、いわゆる純生クリームを指す『生クリーム』と純生クリーム以外の『ホイップクリーム』が存在しますが、この違いをご存じでしょうか?

実際のところ区別が曖昧な方も多いのではないでしょうか。

本記事では、食用加工油脂メーカーでホイップクリームの開発を担当する筆者が、両者の違いから具体的な使い分けに至るまでを分かりやすく説明いたします。

この記事を読み終わる頃には、2つのクリームの違いを理解して、両者の良さを活かしたお菓子作りができるようになっているはずです。

目次

1.生クリームとホイップクリームは何が違う?

生クリームとホイップクリーム。

とても似ている両者ですが、よく見ていくといくつかの違いが見えてきます。

この章では、以下に挙げた代表的な6つの違いについて1つずつ説明していきます。

- 原材料の違い

- 作り方の違い

- 風味の違い

- 使い勝手の違い

- 表示の違い

- 価格の違い

1.1.原材料の違い

見た目はとても似ている生クリームとホイップクリームですが、原材料、特に油脂の部分が異なってきます。

1.1.1.生クリームは生乳から作られる

生クリームは、乳牛の『生乳』からできます。

原材料がたった1種類なので、乳脂肪分の量、産地、牛の品種などで差別化が図られています。

1.1.2.ホイップクリームは主に植物油脂から作られる

生クリームに対してホイップクリームは、複数の原材料から成り立っています。

ホイップクリームの原材料の一例が以下の通りとなります。

- 植物油脂

- 乳製品(クリーム、脱脂粉乳、ホエイパウダー、発酵乳など)

- 食品添加物(乳化剤、香料など)

- 水

油脂については、主に植物油脂が使われますが、風味を生クリームに近づけるために一部、乳脂肪が配合されることもあります。

1.2.作り方の違い

1.1.では原材料の違いを見てきました。

原材料が違うので、もちろん作り方にも違う部分があります。

ここでは、その違いをイラストを交えながら分かりやすく解説していきます。

1.2.1.生乳を濃縮して作られる生クリーム

生クリームは、生乳の乳脂肪を濃縮することで作られます。

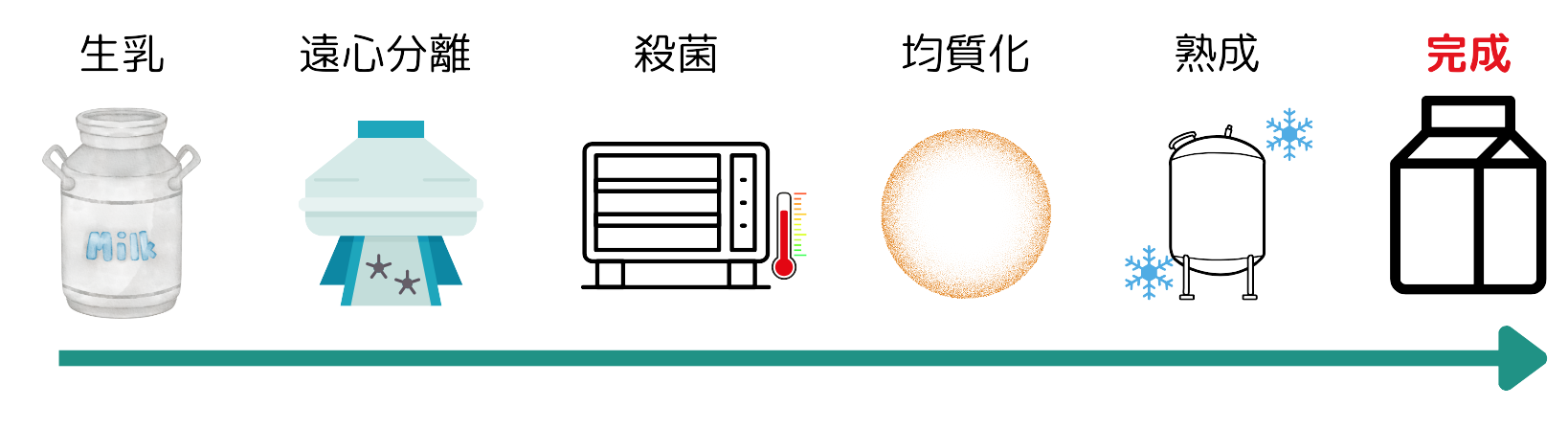

製造工程は、以下のイラストの通りとなります。

【遠心分離】

遠心力で成分を分離する方法です。この工程で生乳中の乳脂肪分が濃縮されます。

乳脂肪は、最終的に主に製菓用の35~47%に調整されます。

なお、厚生労働省が定めている『乳及び乳製品の成分規格等に関する命令』で、乳脂肪分が18.0%以上のものが『クリーム』と定義されています。

【殺菌】

殺菌温度はメーカーによって違いがありますが、HTST殺菌(80~90℃・10~30秒間)やUHT殺菌(120~140℃・2~10秒間)が一般的に行われます。

また、殺菌後はすぐに10℃以下まで冷却されます。

【均質化】

殺菌後の生クリームの脂肪球は大きさがバラバラですので、大きさを均一に整えることで、品質の安定化を行います。

【熟成】

冷蔵下で生クリームを寝かせることで油脂の結晶化が進み、一定の品質のクリームに仕上がります。

1.2.2.油脂と水を乳化して作られるホイップクリーム

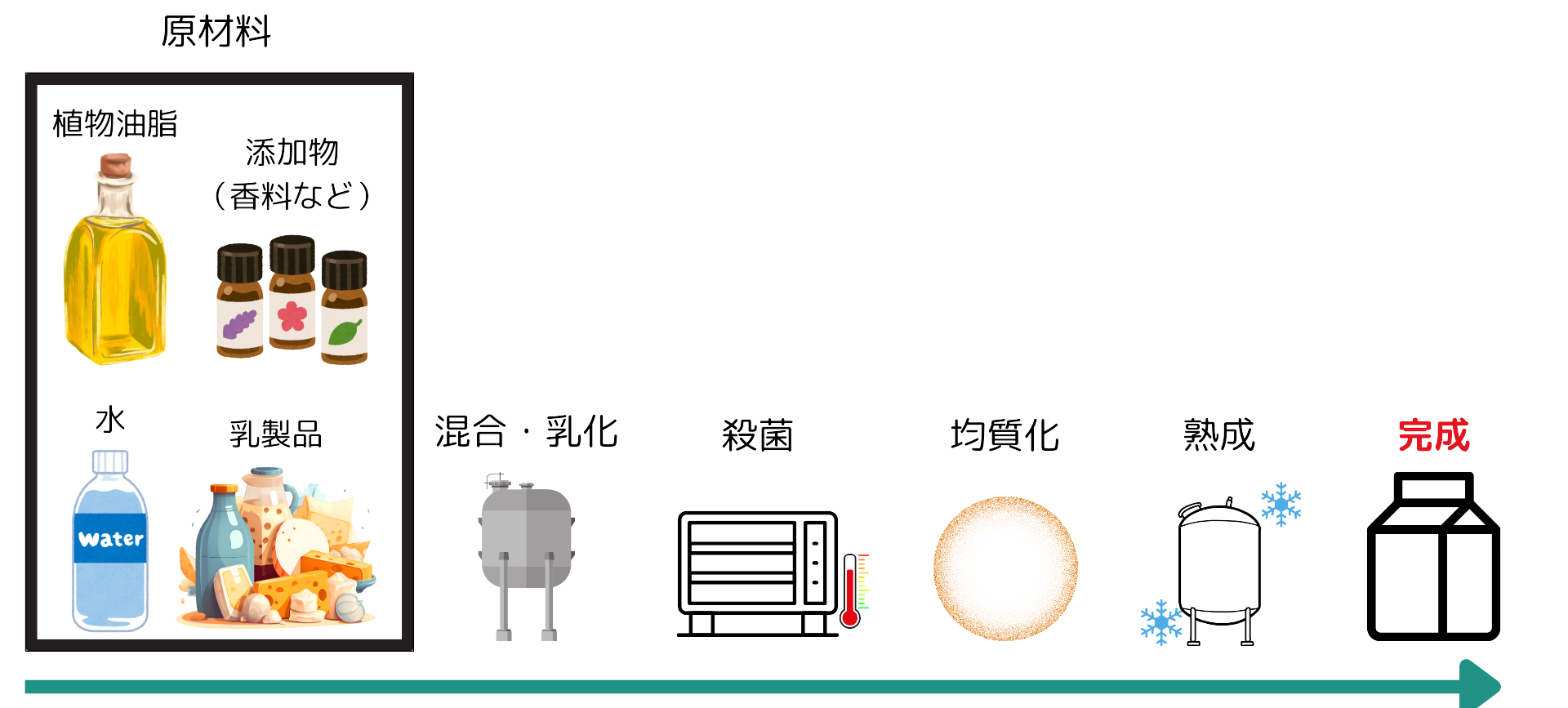

ホイップクリームは、植物油脂と乳製品を溶かした水を乳化して作られます。

乳化とは、水と油脂といった本来混ざり合わないもの同士が、分散し均一の状態になっていることを指します。

製造工程は以下のイラストの通りとなります。

【混合・乳化】

ホイップクリームは、複数の原材料を配合しますので、生クリームにはない混合・乳化する工程が存在します。

乳化は物理的な攪拌や乳化剤の効果により行われ、殺菌後に均質化を行うことでより安定化されます。

殺菌以降の工程は、基本的に生クリームと同じになります。

1.3.風味の違い

生クリームとホイップクリームで原材料が異なりますので、結果的に風味も違ってきます。

ここではそれぞれの風味の特徴を説明していきます。

1.3.1.濃厚な乳風味の生クリーム

生クリームは、濃厚な乳風味を特徴とします。

生乳由来の成分、特に乳脂肪が35~47%含まれていますので、濃厚でコクのある乳風味が生まれます。

同じ生クリームであっても乳脂肪が高くなるにつれ、濃厚な味わいになります。

1.3.2.すっきりとした風味のホイップクリーム

ホイップクリームは、主に植物油脂から作られるため、生クリームほどの乳のコクはありませんが、すっきりとした乳風味という特徴があります。

また、香料が使われる場合もあり、自然な乳感や、ミルクキャンディーの様なお菓子っぽい乳感など様々な乳風味のホイップクリーム商品があります。

1.4.使い勝手の違い

1.3.では風味について触れてきましたが、使い勝手にも大きな差があります。

使い勝手の項目として挙げられるのが、「ホイップ(泡立て)」です。

ここではそれぞれの使い勝手について説明していきます。

1.4.1.使いこなすのに経験が必要な生クリーム

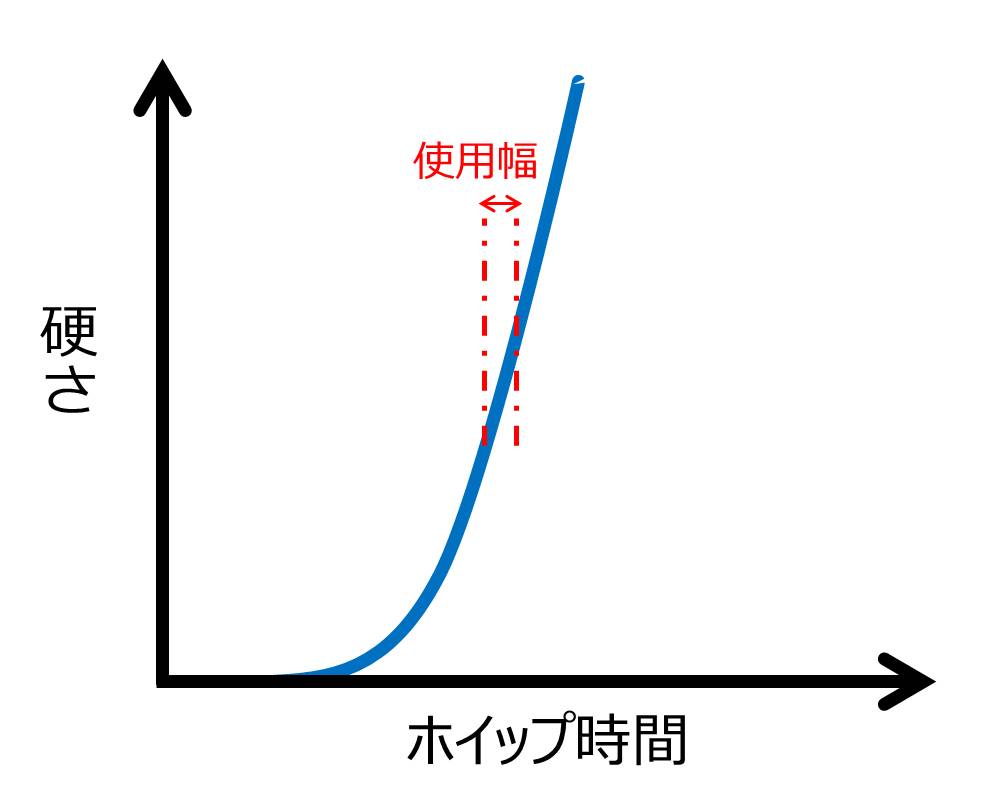

ホイップした生クリームは、ケーキのデコレーションなどによく使われますが、使いこなすのには少し経験が必要になってきます。

なぜかと言いますと、ホイップ中にすぐに硬くなってしまうからです。

ホイップすると硬くなるのは、攪拌により脂肪球、気泡がくっついてネットワークが作られるからです。

生クリームではこのネットワークがすぐに作られます。

硬くなってしまったクリームは、見た目に滑らかさやツヤがなく、荒れた状態になります。

また、ホイップした後も絞るやヘラで混ぜるなどのダメージでもクリームは硬くなってしまうので、目標とする仕上がりの硬さより少し柔らかい状態で攪拌を止める必要があります。

上の写真はホイップをしすぎ、荒れた状態(ツヤがなくボソボソ)のクリームです。

硬くなるまでのスピードが速いので、使用幅(絞ったり、塗ったりするのに適した範囲)が狭くなります。

1.4.2.お菓子作りに慣れていない人でも扱いやすいホイップクリーム

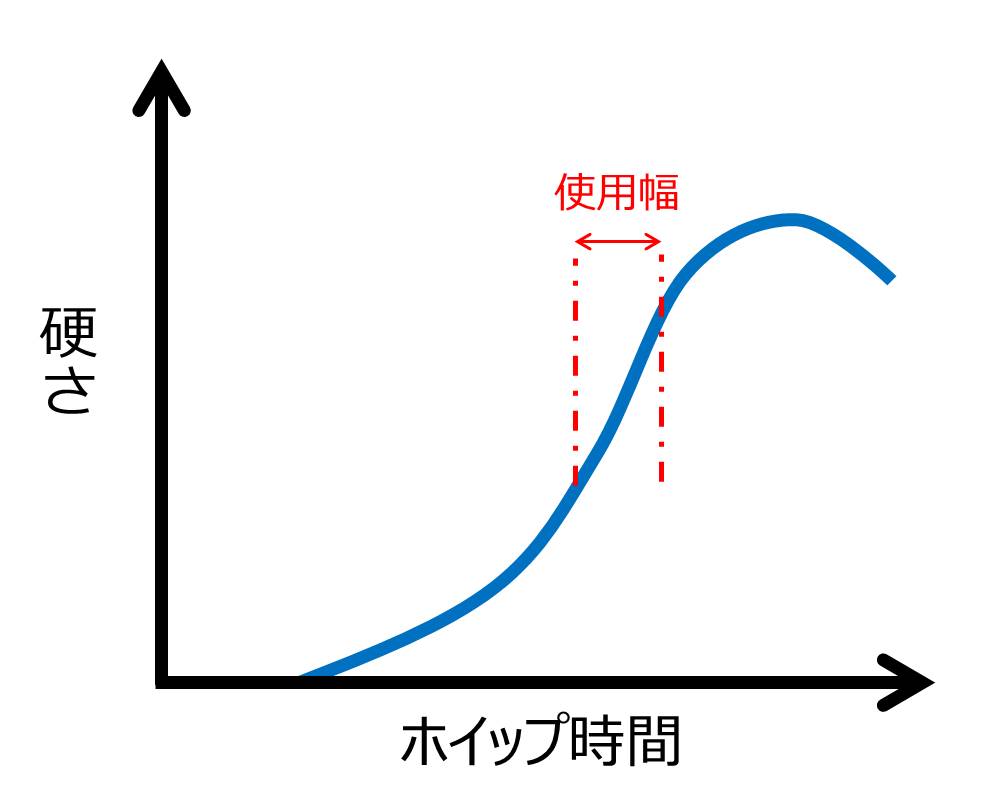

あっという間に硬くなる生クリームに対して、ホイップクリームは緩やかに硬さがついていきます。

そのため、お菓子作りに慣れていない人でも扱いやすくなっています。

これは、植物油脂や乳化剤の効果により、ネットワークの形成がゆっくりになるためです。

硬さがつくのが緩やかになればなるほど、作業はしやすくなりますが、ホイップ時間(目的の硬さになるまでにかかる時間)がかかってしまいます。

そのため、ホイップクリームの開発者は、油脂や乳化剤の配合を何パターンもテストして、作業性とホイップ時間のバランスの取れた製品を開発しています。

上の写真は丁度良い硬さにホイップされたクリームです。

ツヤがあり、ツンっと角が立っています。

生クリームに比べて、硬さがつくのが緩やかなので、作業幅も比較的広くなります。

弊社も『初心者でも扱いやすいホイップクリーム』を取り揃えておりますので、お問合せいただければご要望に合致したホイップクリームをご紹介いたします。

1.5.表示の違い

生クリームとホイップクリームですが、原材料も作り方も違いますので商品の表示名も違ってきます。

それぞれの表示(種類別、名称)については、厚生労働省が定めている『乳及び乳製品の成分規格等に関する命令』の定義に従って決まっています。

ここでは、それぞれの表示の違いについて説明していきます。

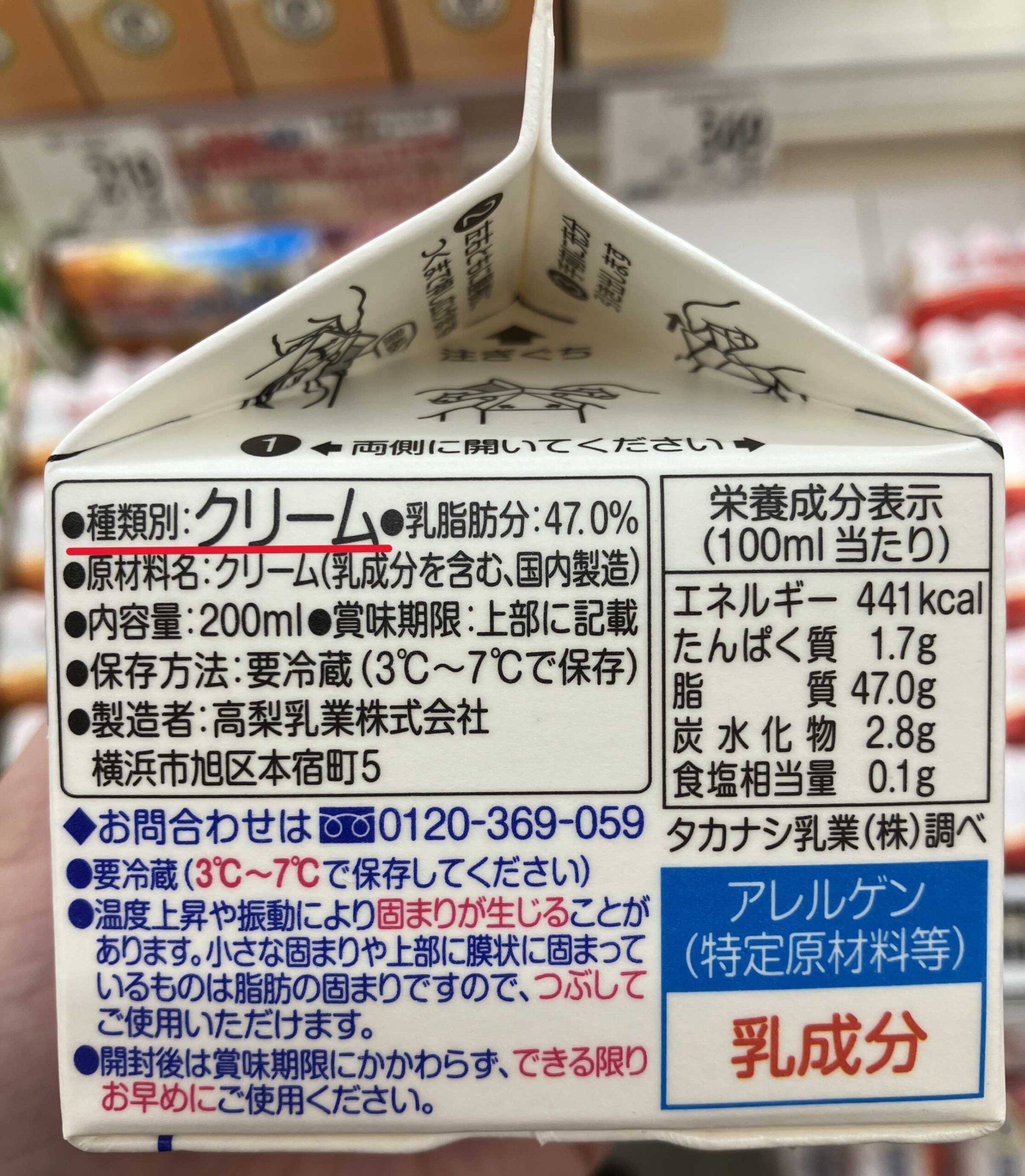

1.5.1.生クリームの表示は『クリーム』

生クリームの表示は、『クリーム』となります。

乳等命令では、「乳脂肪分18%以上のもの」がクリームと定められています。

なお、稀に生クリームに「食品添加物」を配合し、作業性や安定性を高めたものを見かけますが、これは「クリーム」ではなく、「乳等を主要原料とする食品」に該当します。

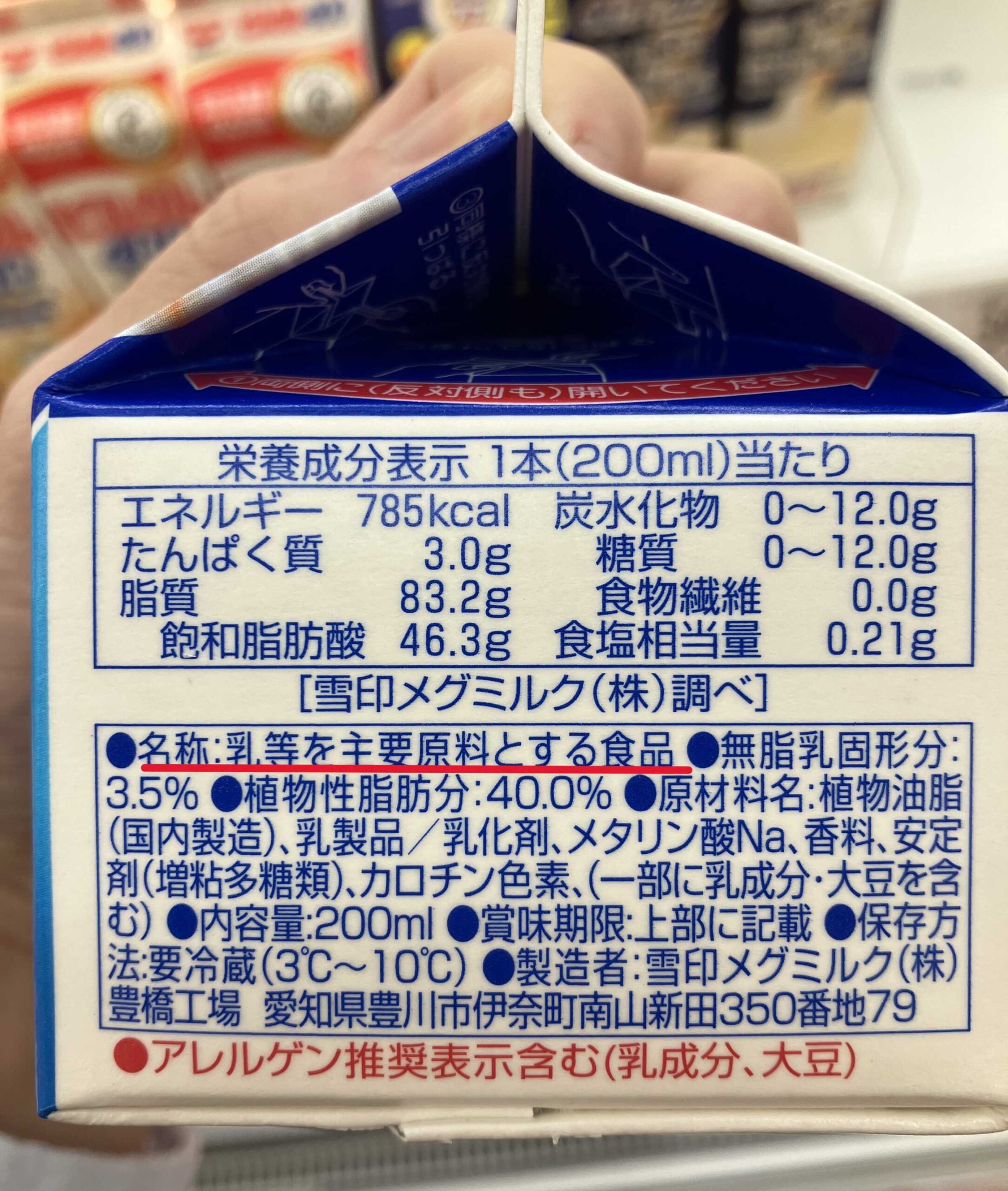

1.5.2.ホイップクリームの表示は『乳等を主要原料とする食品』

ホイップクリームの表示は、『乳等を主要原料とする食品』となります。

ホイップクリームは、植物油脂を主体としつつも、乳製品(クリーム、脱脂粉乳など)を含みますので、「乳等を主要原料とする食品」に該当します。

近年、動物性原料を含まないプラントベースフードを目にする機会が増えました。

ホイップクリームについても乳原料を含まないプラントベースフードタイプのものが存在します。

これらは乳製品を含みませんので、表示が「油脂加工食品」になります。

1.6.価格の違い

最後に価格の違いについて見ていきたいと思います。

お菓子を作る上で、特に商業的に作る場合には、コストは切っても切り離せない要素です。

こちらを読んでいただければ、二者の価格差を把握できますので、品質とコストのバランスが取れたお菓子作りに活かすことができると思います。

1.6.1.高価な生クリーム

生クリームの価格ですが、ホイップクリームと比べると高価格になります。

その価格差は、高いものでは倍以上にもなります。

生クリームが高価である理由は、含まれる乳脂肪の量が多いからです。

そのため、生クリームの中でも乳脂肪分が高いものほど価格も高くなります。

市販の生クリームの価格帯は、以下の表の通りとなります。

| 乳脂肪分 | 価格帯 |

| 30%台 | 370~480円/200ml |

| 40%台 | 440~600円/200ml |

※2024年11月時点の価格(月島食品調べ:4メーカー7商品)

1.6.2.安価なホイップクリーム

一方でホイップクリームは、生クリームと比べると手頃な価格で提供されることが多いです。

これは、乳脂肪に比べて価格が抑えられている植物油脂が使用されているからです。

市販のホイップクリームの価格帯は、以下の表の通りとなります。

| 脂肪分 | 価格帯 |

| 30%台 | 180~210円/200ml |

| 40%台 | 180~280円/200ml |

※2024年11月時点の価格(月島食品調べ:3メーカー4商品)

2.生クリームとホイップクリームの上手な使い方

1章で生クリームとホイップクリームの6つの違いを見てきました。

この章では、それらの違いを踏まえてそれぞれに合った使い方についてご紹介していきます。

2.1.濃厚な乳風味に仕上げたいなら生クリーム

生クリームの最大の特長は『濃厚な乳風味』です。

この風味を活かすことが、最もおすすめしたい使い方です。

果汁などの副素材などは混ぜず、生クリームとグラニュー糖のようなシンプルなレシピにすることで、乳の香りとコクをしっかり感じられます。

また、生クリームは果汁の種類や量によっては、クリームが硬くなりすぎたり、分離が起こったりしますので、そういった点でもシンプルなレシピがおすすめです。

ホイップして使用する以外にも、シチューなどの料理のコクだしとしての使い方もおすすめです。

「1.4.使い勝手の違い」のところで触れましたが、生クリームは上手にホイップするには経験が必要となります。

その点、料理のコク出しであればホイップする必要がないので失敗の心配はありません。

2.2.気軽に安定してクリームが作りたいのならホイップクリーム

ホイップクリームの最大の特長は『使い勝手の良さ』です。

初心者でも、ケーキのデコレーションを失敗せずに綺麗に仕上げたい時におすすめです。

また、果汁などの副素材が混ざっても分離が起こりづらいので、安定してクリームを作ることができます。

生クリームほどの乳のコクはありませんが、その代わり副素材の味を邪魔しませんので、様々な味付けが可能です。

2.3.良いとこ取りの併用

筆者が一番おすすめしたいのが、両者の良いところ取りをした併用です。

乳のコクがありつつも、安定してホイップできる使い勝手の良さも欲しいという願いを叶えてくれます。

液体の状態で混ぜてからホイップすることで、均一なクリームに仕上げることができます。

併用した場合の効果の例が、以下の通りとなります。

①風味と使い勝手のバランス

生クリームは「自然で濃厚な乳風味」、ホイップクリームは「使い勝手の良さ」が、それぞれ特長としてあります。

併用することでそれぞれの利点を活かすことができます。

③食感の維持

生クリームはホイップ後、置いておくと徐々に荒れていく傾向にあります。

その点、ホイップクリームは油脂や乳化剤の効果で滑らかな食感が維持されます。

併用することでホイップクリームのような滑らかな食感が長時間維持されます。

③コストの調整

生クリームは、ホイップクリームより高価でその価格差は2倍以上にもなります。

原価を少しでも抑えたいときにも併用はおすすめです。

1:1で混ぜるだけで、20~30%のコストダウンをすることができます。

筆者としては、両者を1:1で混ぜたものがバランスが取れていると思います。

但し、風味については、それぞれ好みがあると思いますので、様々な割合を試してみて自分にとっての黄金比を見つけてみてはいかがでしょうか。

3.最後に

この記事を読む前はあいまいだった両者の違いも、今ではハッキリと違いが分かるのではないでしょうか。

濃厚な乳風味の生クリームと初心者でも扱いやすいホイップクリーム。

それぞれに良さがあり、その良さを最大限に発揮させることがお菓子作りにおいては重要です。

でも、迷ったり、不安に感じたときは混ぜてしまって良いと思います。

この記事が皆様のお菓子作りに少しでも役立てることを心から願っています。