製造業で製品を評価するのによく利用される「官能評価」。

言葉自体は耳にしたことがある人や、実際に評価に参加したことがある人も多いと思います。

では官能評価には様々な種類があるのをご存じでしょうか?

今回は食品分析の仕事に従事している筆者が、官能評価の基礎や種類、評価を行う際のポイントを分かりやすく解説いたします。

官能評価を普段から行っている方も是非一度目を通していただき、目的に合った手法を選択できているかを確認して頂ければと思います。

目次

序章.官能評価って実はすごい!

官能評価の最大の特徴は、製品やサービスの品質を人間の感覚を通じて評価することができる点です。

例えば、食品の味や香り、テクスチャー、音楽の音質、化粧品の使用感など、機器分析では表せない感覚的な要素を評価することができます。

これにより、消費者の満足度を高めるための具体的な改善点を見出したり、新たなニーズの掘り起こしの一助になったりします。

このように、製品開発やマーケティング戦略において非常に重要な役割を果たします。

これらの有効な結果を得るための「官能評価」について解説していきます。

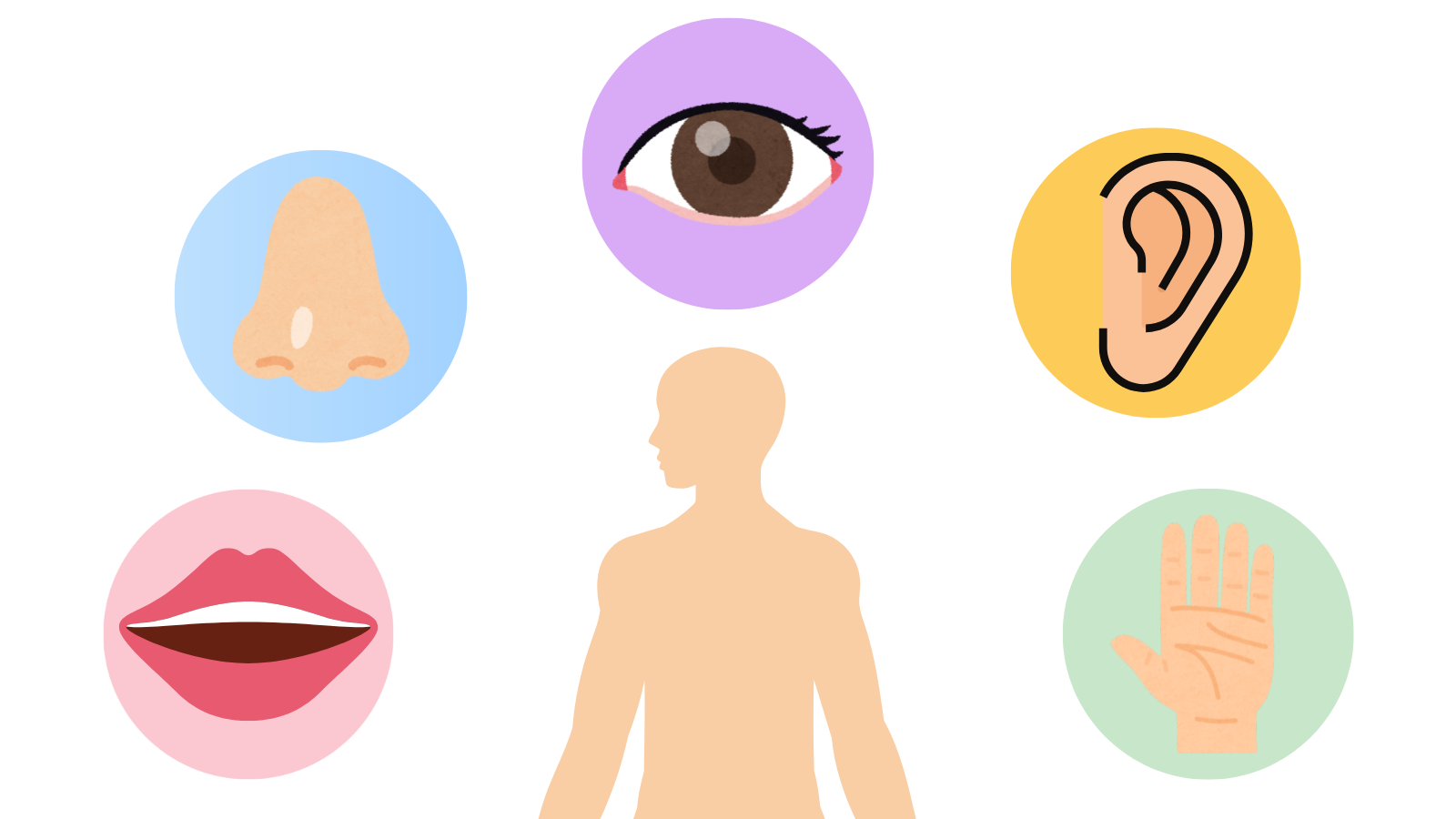

1.「官能評価」は人の五感を使う検査

官能評価とは、人の五感を使って「見る」「嗅ぐ」「聴く」「味わう」「触る」ことで製品の品質を評価する手法のことを指します。

製品の評価をするにあたって、分析機器で分析して結果を出すのは容易ですが、人の感覚に基づいた結果を出すのは困難です。

製品の評価をするにあたって、分析機器で分析して結果を出すのは容易ですが、人の感覚に基づいた結果を出すのは困難です。

人間の感覚は複雑な要素が絡み合ってできているため、技術が発展した今でも機械で人間の感覚を数値化することは簡単ではありません。

実際に筆者が分析をしていても、「分析機器の数値は正確なはずなのに、人間の感覚とはズレが生じている」と思うことがよくあります。

「人間の感覚は人間が評価すれば間違いない!」ということで、人間の五感を使った評価方法である官能評価がいつの世も重要視され続けています。

官能評価は、製品の品質管理、製品開発・改善、市場調査など、さまざまな場面で活用されています。

2.官能評価のメリット・デメリットは?

官能評価を行うことによるメリットもありますが、一方でデメリットもあります。

ぜひメリット・デメリット両方を理解したうえで官能評価を行うかどうかを検討してみてください。

2.1.官能評価のメリット

- 機器分析ではできない人の感覚を数値化できる

- 分析機器の初期投資が不必要

- 嗜好調査が可能

1章でもお話ししましたが、分析機器は人の感覚とズレが生じることがありますが、官能評価は人の感覚をそのまま数値化できます。

また、機器分析は特性を複合的に評価することが難しいですが、人は複合的に判断し、評価できる点で機器分析と大きな違いがあります。

また、分析機器による分析は、分析機器の購入が必要なのに対し、官能評価は分析機器の購入が不必要です。

さらに、「好き・嫌い」、「美味しい・美味しくない」の嗜好調査ができるのも、官能評価ならではの分析方法です。

2.2.官能評価のデメリット

- 評価者のスキルによるばらつき

- 評価者の体調によるばらつき

- 評価基準の設定・共有が難しい

分析機器による分析は精度が高く、結果にブレが少ないのに対し、評価者の五感の感度にばらつきがあると結果にブレが生じます。

同様に、評価者に体調が悪い人がいることで正確な結果が得られなくなる可能性があります。

さらに、官能評価は評価したい内容に合わせて、都度、評価項目の設定が必要になります。

また、評価者の個人の感覚に頼る要素が大きいため、評価者との評価基準のすり合わせ(共有)が難しく、すり合わせるためのトレーニングなど訓練期間を要します。

3.官能評価の精度を上げるための4つのポイント

信頼できるデータを得るための官能評価のポイントを4つ紹介します。

①評価環境を整える

②評価者の選定

③評価項目の設定とすり合わせの工夫

④評価者の事前管理

(参考:官能評価について_日本食品分析センター)

①評価環境を整える

評価者によって評価を行う環境が違うと正確なデータを得られなくなります。

官能評価に適した環境は「昼間照明で、無臭、恒温(21~22℃)、恒湿(60%前後)、無騒音な場所」です。

また、周囲の影響を受けないように、衝立や壁で仕切られた空間で評価をすることが望ましいとされています。

衝立や壁を設置することが難しい場合は、評価者同士の間隔を空け、周囲の様子が気にならないようにするとよいでしょう。

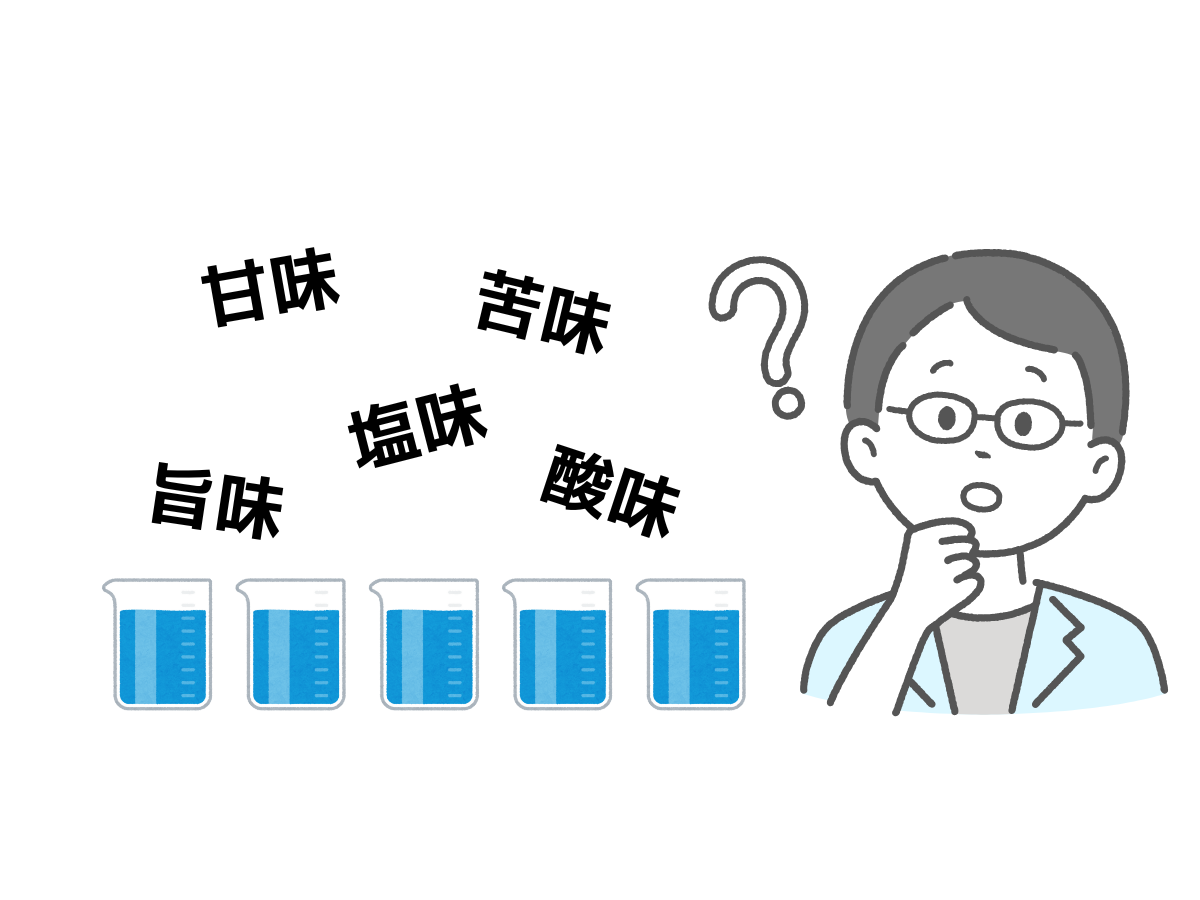

②評価者の選定

信頼できるデータを得るために、味やにおいなどの識別能力や言語による特性の描写能力の高い人を評価者にする必要があります。

月島食品では、「甘味・旨味・塩味・苦味・酸味」を識別する五味識別試験と、苦味以外の4種類の濃度差を識別する濃度差識別試験をクリアした人が評価者として選定されています。

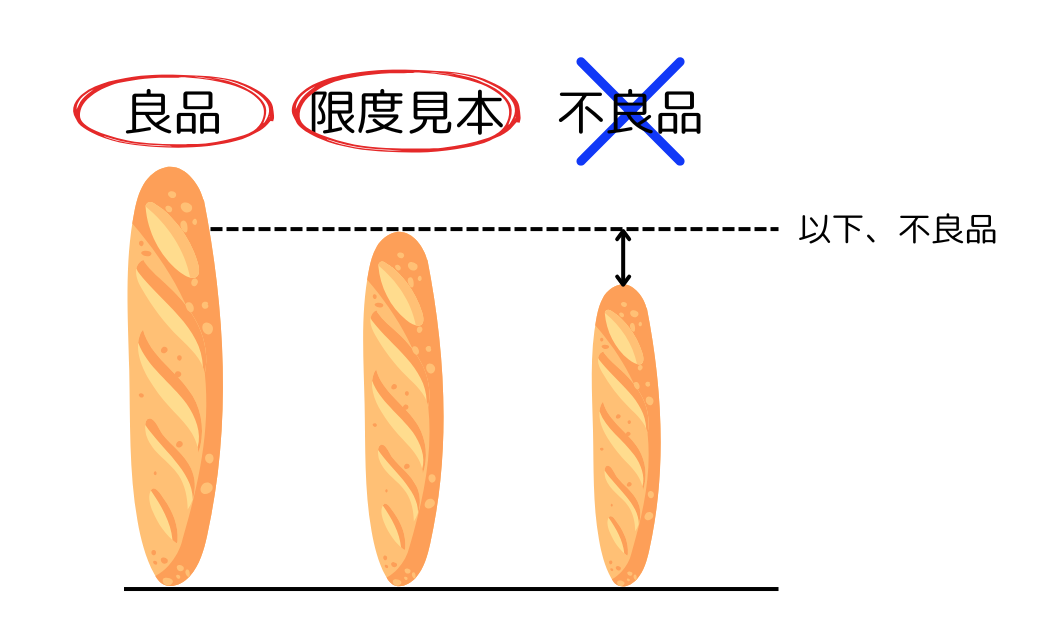

③評価項目の設定とすり合わせの工夫

評価項目の設定は、しっかりと定義づけをし、曖昧な表現を使用しない工夫をすることがポイントとなります。

例えば、「コク」という評価項目は、人によって捉え方が異なる可能性があります。そこで、「コク(後に持続する味の強さ)」などと補足説明を入れることで、評価者間の評価ポイントのズレを最小限にする効果が期待できます。なお、コクの強さを5点評価など点数をつける場合、事前に各点数の強さの見本などを用意し、トレーニングするのも精度を上げるために有効な手段です。

また、適正な判断ができるようなトレーニングの実施、官能評価を品質管理に用いる際には合格基準を満たした限度見本(※)を活用することで、評価者の評価基準を明確にすることができます。

※限度見本:製品の良品と不良品の境目を示すもの

④評価者の事前管理

評価者の状態も考える必要があります。

例えば

・体調が悪い場合は評価から外れてもらう

・香水や匂いの強い整髪料などの使用は控えてもらう

・評価前30分から禁煙してもらう

・評価の前に口をゆすぐ

など、評価中に影響が出るものは控えてもらうようにします。

4.官能評価の種類

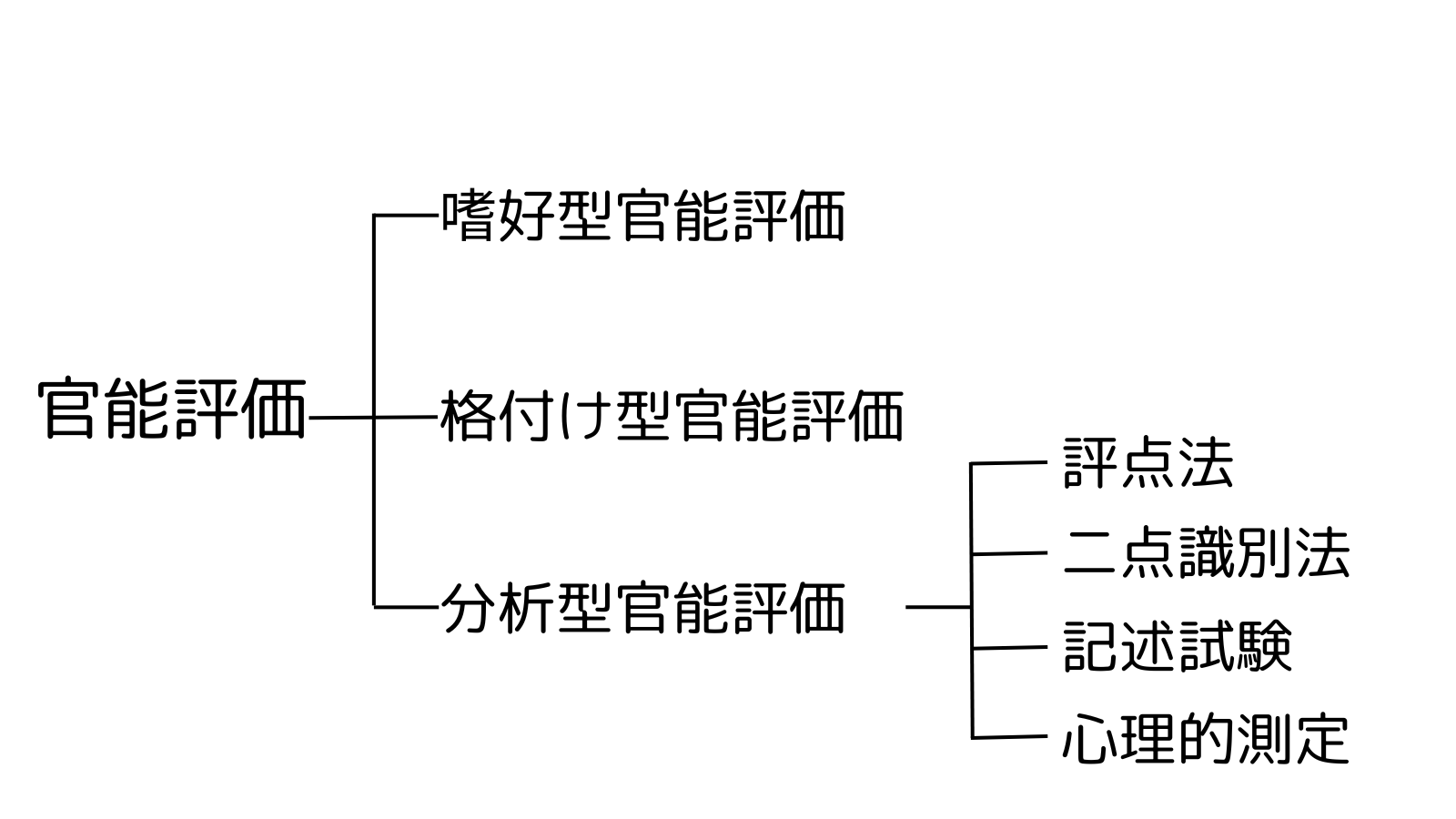

官能評価には大きく分けて3つの種類があります。どんな種類があるのか簡単に説明します。

(参考:山野善正(2023)『おいしさの見える化マニュアル』エヌ・ティー・エス)

4.1.嗜好型官能評価

嗜好型官能評価はサンプルが好みであるか否かを主観的に評価する方法です。

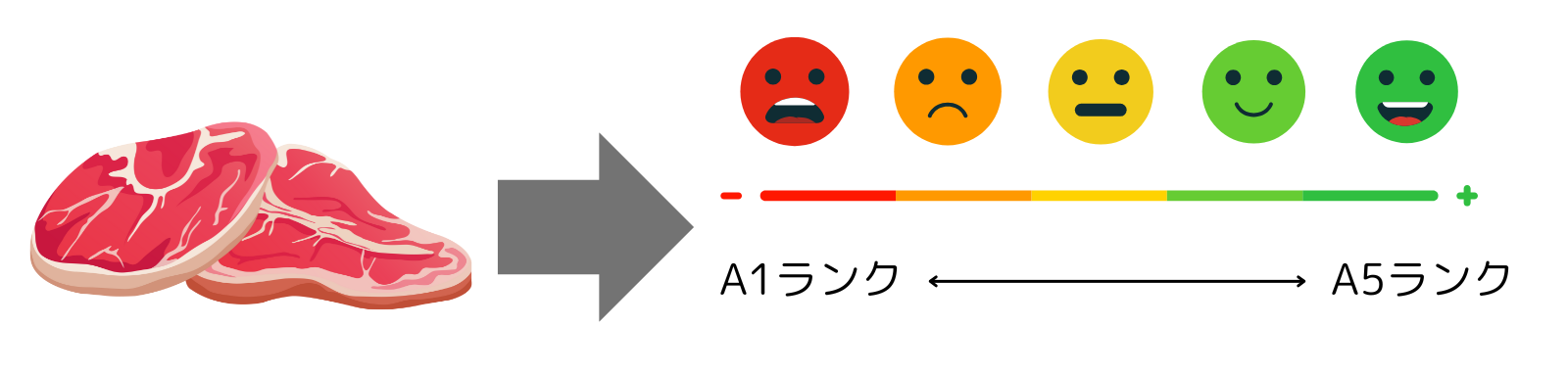

4.2.格付け型官能評価

格付け型官能評価はサンプルの等級付けをするなど、元からある基準に従ってランク付けを行う方法です。

4.3.で解説する①評点法②二点識別法は1点の特性に着目して評価を行う方法ですが、格付け型官能評価は複数の特性をまとめて評価する方法です。

例えば、肉の等級付けを行う場合、霜降りの量の1点評価ではなく、肉の色沢(しきたく)・締まり及びキメなど複数の特性をまとめて等級付けを行います。

(参考:【まめ知識】食肉のランク付けを知っていますか_農畜産業振興機構)

4.3.分析型官能評価

分析型官能評価は主に4種類の方法があります。

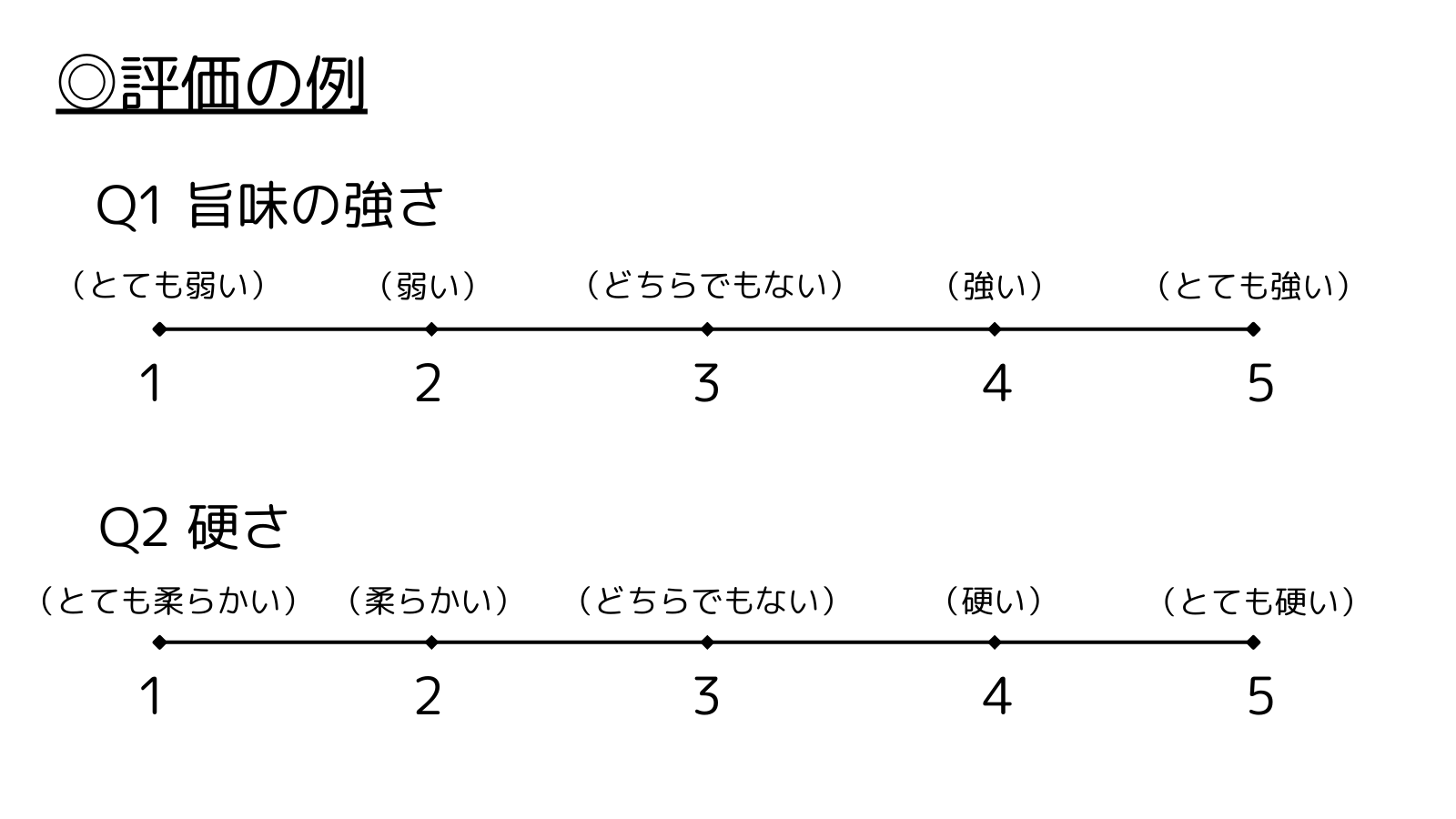

①評点法

評点法は特性(例えば肉の旨味、硬さなど)の強弱をサンプルごとに数値尺度を用いて評価する試験です。

例えば「1点(弱い)~5点(強い)」のように点数をつけて評価します。

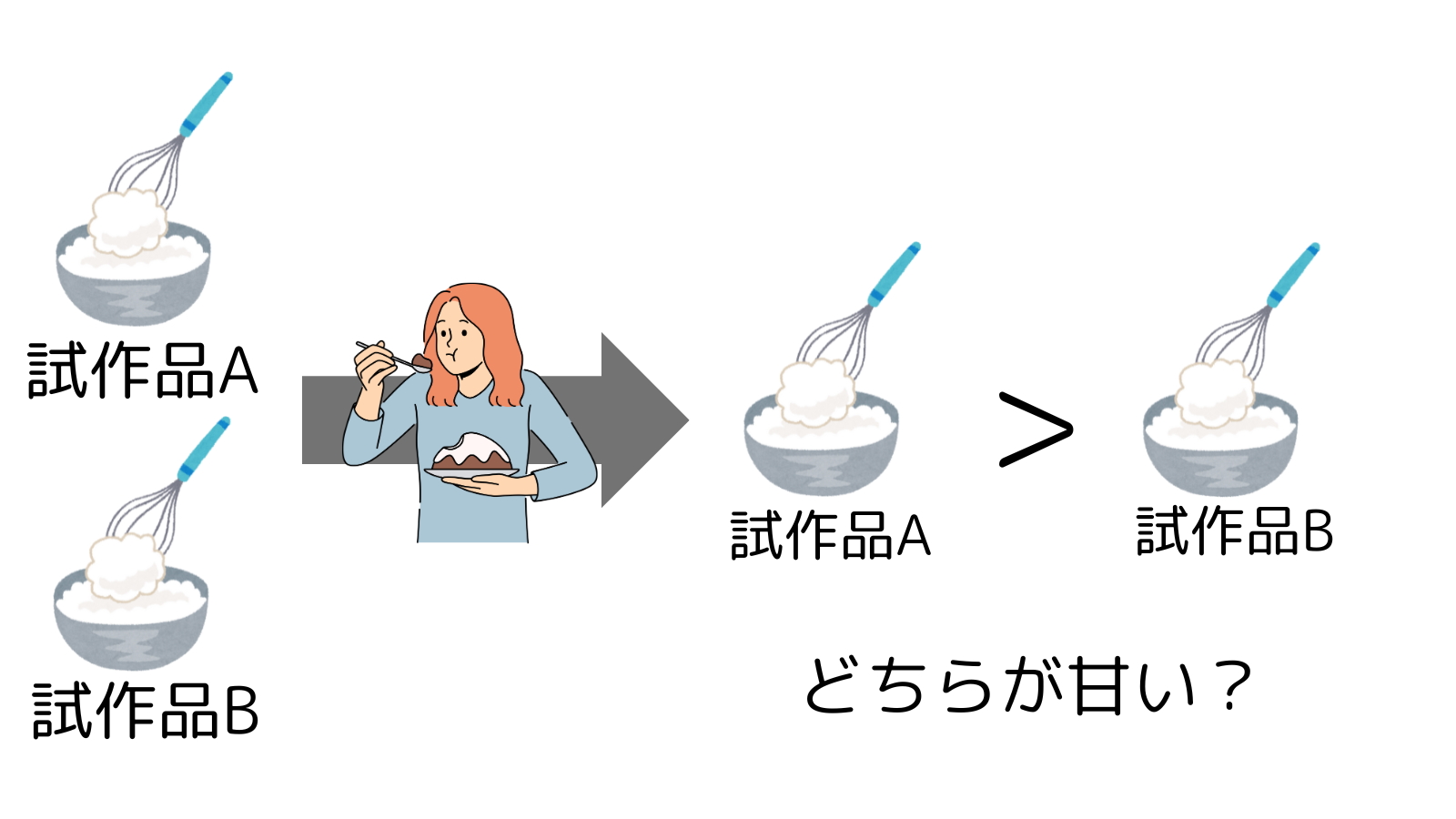

②二点識別法

2つのサンプルA,Bを用意し、どちらの方が特性が強いか(例えば甘味の強さ、硬さなど)を評価する試験です。

③記述試験

記述試験は実際に試食したサンプルについて言葉で感想を述べる試験です。

例えば「食べた瞬間は旨味を感じたが、噛んでいると甘味を強く感じた」などです。

④心理的測定

心理的測定は最も新しい方法で、サンプルを食べたときに生じる心理・生理学的反応を機械で検出し、分析する試験です。

心電図や血流、ホルモンの働きなどを測るもので、今後進展していくと考えられます。

5.官能評価の方法はこう選ぶ!

官能評価に様々な種類があるのがお分かりいただけましたでしょうか?

次にどのように種類を選択すればよいのかをご説明します。

(参考:日本食品工業学会誌にみる官能検査の型と手法)

5.1.嗜好性を見極めたいときは「嗜好型官能評価」

嗜好型官能評価が用いられる例として、店頭に並べる予定の新商品を試食などが挙げられます。

食品の好き嫌いが判断できる人であれば評価者になることができます。

ただし、どの層の消費者を対象にするか(例えば性別、年代など)の制約がある場合は評価者になれる人が限定的になるため、しっかりとした計画を立てる必要があります。

5.2.品質の順位付けをしたいときは「格付け型官能評価」

格付け型官能評価が用いられる例として、専門家による肉・米の等級付けや茶の品評会などがあります。

評価者は格付けランクのランク基準を知っていること、複数の特性をまとめて評価する必要があるため、訓練された評価者が評価を行う必要があります。

5.3.特性の大小を見極めたいときは「評点法・二点識別法」

評点法・二点識別法が用いられる例として、開発者による試作サンプル(複数)の差異の確認があります。

二点識別法は2点のサンプル、評点法は2点以上のサンプルをターゲットにしています。

評点法から得られた結果は、統計検定(二項検定、カイ二乗検定、t検定など)を行うことで有意な差があるかどうかを確認することができます。

この検査には鋭敏な感度が求められているため、訓練された評価者が行う必要があります。

5.4.特性をなるべく正確に、詳細に表現したいときは「記述試験」

記述試験が用いられる例として、「玄米飯の食味特性を玄米品種間で比較する官能評価」があります。

記述試験は評価者の主観的な要素が強く、感性や表現力によって結果が異なります。そのため、ある程度熟練した評価者が行う必要があります。

6.官能評価結果はこう使う!

官能評価を行って得られた結果は、信頼性が高いデータとして製品の開発、品質管理やマーケティングに利用されます。

例えば、新製品のコクがUPしたかの判断はもちろん、広告やパッケージに記載し、消費者PRにも活用できます。

その他にも、消費者の好みやトレンド、地域・国別の官能評価結果を用いることで、より市場のニーズにマッチした商品開発にもつながります。

また、これらの結果は主成分分析を行ってマッピングを作ることで情報が整理され、見やすくまとめることができます。

官能評価の結果を有効的に使っていきましょう。

7.最後に

官能評価の基礎とポイントを解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

どのような結果を求めているのかをはっきりとさせることで、目的に合った手法が選択できるようになるはずです。

皆様の官能評価を行う助けとなっていれば幸いです。