カレー、ラーメン、コーヒーなど、いろんな食品にとって「コク」は重要な要素ですね。

「この料理はコクがあって美味しい」など、毎日のように耳にする言葉ではないでしょうか。

しかし、「コク」を具体的に説明して!と問われると困る方も少なくないのではないでしょうか。

日頃当たり前に使っている言葉でも、いざ説明となると意外と難しいことってありますよね。

また、「コク」をどうやって料理で再現したらいいのか、お悩みの方も多いと思います。

筆者は、そんな「コク」の重要な要素である油脂の研究者です。

この記事では、プロの視点から食品の「コク」について解説します。

「コク」とはどのようなモノなのか、どういった素材や調理方法によって食品にコクをもたらすことが出来るのかを分かりやすくまとめていますので、ぜひご一読ください!

目次

1.コクをもたらす三つの要素

「コク」などの味覚は、人によって感じ方が異なりますし、様々な要因が複雑に絡み合っているために単純に表すことは難しいです。

しかし、最近の科学的な研究によって「コク」の正体が明らかになってきています。

食品栄養学の研究者である西村敏英氏は、「コク」を以下のように定義しています。

コクは、味・香り・食感による多くの刺激(複雑さ〈深み〉)のバランスで形成されるものであり、それらの刺激に広がりや持続性を感じられる味わいである

引用:西村敏英,黒田素央,食品のコクとは何か おいしさを引き出すコクの科学,恒星社厚生閣,2021.7.13,6P

この章では、西村氏の研究における「コク」の三要素である「複雑さ」「広がり」「持続性」がどういうものか、それぞれを詳しく解説していきます。

1.1.コクの第一の要素:複雑さ

コーヒーを飲んだときを想像してみましょう。

焙煎による香ばしい香り、苦みや酸味などの味わい、そして喉をとおるときの温度感など、実に様々な「刺激」を五感で感じていることが分かると思います。

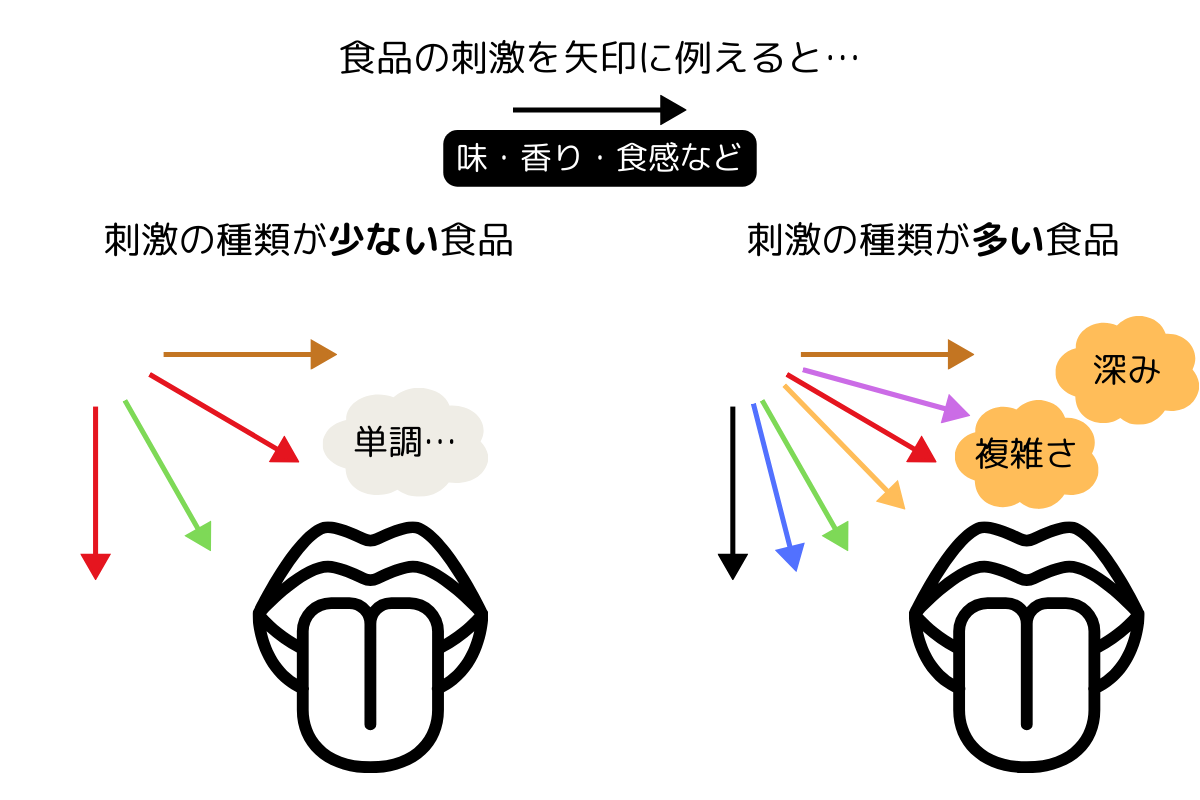

「複雑さ」とは、食品の味や香りなどの「刺激」が沢山の要素から構成されていることを意味します。

食品の味は、旨味・塩味・酸味・甘味・苦味の五味によって構成されますが、旨味であればアミノ酸であるLーグルタミン酸、酸味ならば酢酸や乳酸といった成分が、舌の上のセンサー(受容体)に触れることで、これらの味をもたらします。

また香りは、気体となった成分が空気中を漂い、鼻の受容体によって認知されることで感じます。

これには数千ともいわれる香り成分が関与しており、例えばバニラの香りをもたらすバニリンが代表的な成分です。

こうした一つ一つの要素は「刺激」として脳に感知されますが、食材の種類が増えたり、長時間煮込むなどの手間をかけることで、刺激の種類が多くなっていきます。こうした複雑な刺激を感じたとき、食べ物に対して「コク」を感じることができるのです。

1.2.コクの第二の要素:広がり

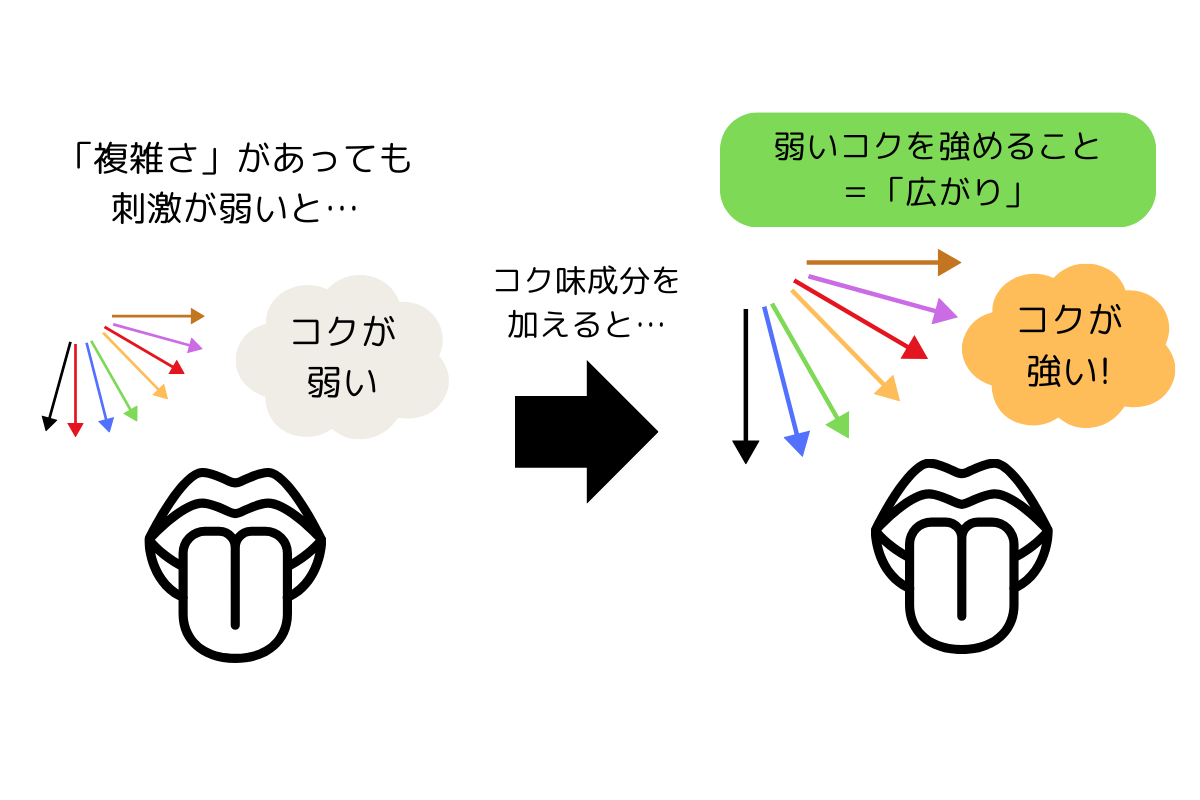

例えば、調味料の入っていない味噌で作った味噌汁は複雑な味わいがありますが、味の強度が弱くあっさりしているため、コクが強いとは言えません。

つまり、味の複雑さは「コク」に必要不可欠ですが、それだけでは不十分であり、刺激を増強させる要素も同時に必要なのです。

「広がり」とは、そのままでは弱い「コク」の刺激を増強させることを意味します。

そして、そうした機能を持つ成分の一種が、「コク味物質」です。

代表的なものが、グルタチオンやγ-グルタミルバリルグリシンといったものです。

これらの物質が存在すると、食品の複雑な風味が強く押し上げられる=「コクの広がり」を感じられるようになるのです。

面白いことに「コク味物質」はそれだけを食べても「コク」として認識されません。

旨味成分などと一緒に食べることではじめて、その味わいを増幅させ、広がりのある「コク」を感じることができるのです。

1.3.コクの第三の要素:持続性

持続性とは、複雑な食品の風味が口のなかで長い時間とどまることを指します。

では、風味を持続させる物質とは何なのでしょうか?

これはズバリ、食品中の油脂です。

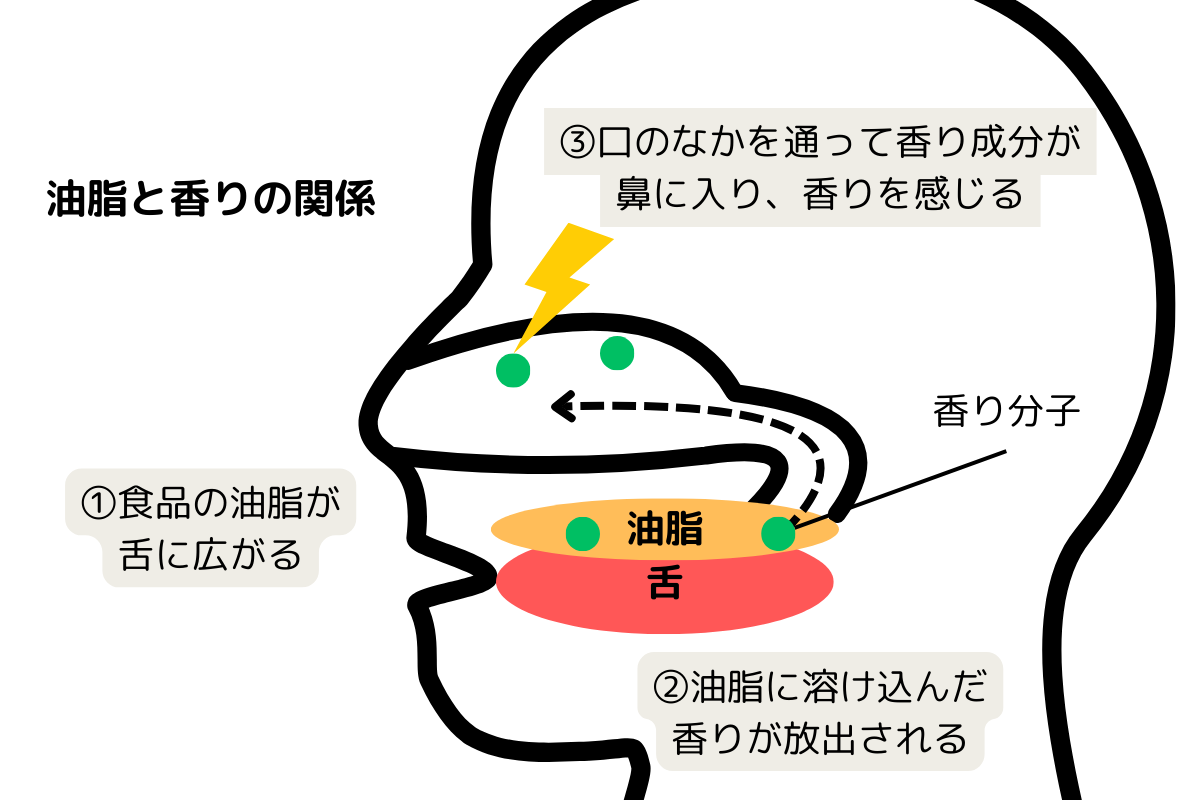

香り成分は油になじむものが多いため、食品中の香り成分は油脂に溶け込みます。

そして食品を口の中に入れると油脂は舌の上に広がっていきます。

油脂に溶け込んだ香り成分はゆっくりと放出される特徴があります。

このため、舌に広がった油脂をとおして、私たちは食品の香りを長く感じることができ、この持続性こそが「コク」となるのです。

2.コクをもたらす食品

さて、「複雑さ」「広がり」「持続性」の三要素を踏まえたうえで、どのような食材・調理方法が「コク」をもたらすのでしょうか?

この章では、「コク」を与える食品の具体的な例を考えていきたいと思います。

2.1.発酵食品はコクの宝庫

「複雑な風味」というキーワードに着目したとき、注目したいのがヨーグルトや納豆などの発酵食品です。

発酵とは、菌や酵母などの微生物が食品の成分を分解・変化させることを指します。

発酵の過程では様々な成分が生まれていき、元の素材から味や香りが大きく変化します。

例えば味噌は大豆が原料ですが、発酵によって本来の食材の味わいが複雑で厚みをもったものに変化するのです。

またヨーグルトは生乳を発酵して作られる食品ですが、発酵によって風味の複雑さが増しただけでなく、低脂肪タイプでなければ油脂も含んでいるため、風味の持続性を向上させる効果もあります。

カレーの隠し味にヨーグルトを入れると美味しい!という話を聞いたことがありませんか?

「コク」のメカニズムを考えると、非常に有効な組み合わせであることが分かりますね。

2.2.加熱がコクを引き出す

コクのもととなる複雑な風味をもたらすには、加熱も有効です。

食品は火を入れることで美味しさが増すのは言うまでもありませんが、これは加熱によって食品の成分が反応し、新しい成分が生み出されるためです。

代表的なのは、「メイラード反応」と言われるものです。

これは食品中の糖とアミノ酸による反応で、茶色の焼き色が付くとともに数百種類もの香り成分が発生します。

飴色になるまで炒めた玉ねぎをハンバーグやソースを使うのは、料理に精通している方ではおなじみかもしれません。

これは、玉ねぎのメイラード反応で生まれた複雑な味や香りを、料理にプラスすることが目的なのです。

3.油の種類によって「コク」は異なる

さて、ここからは私たち月島食品の独自研究をご紹介します。

「コク」に関して我々は様々な調査を行っており、その中で油脂の種類によって食品のコクは変化するという知見を見出しました。

油脂とひとくくりにいっても、その中にはコクの強い油脂と弱い油脂が存在するのです。

たとえば、ラードや牛脂などの動物由来の油脂はコクが強い傾向にあります。

そして、「コク」が異なる油脂は、舌の上への付着も異なるのではないかという仮説のもと、検証を行いました。

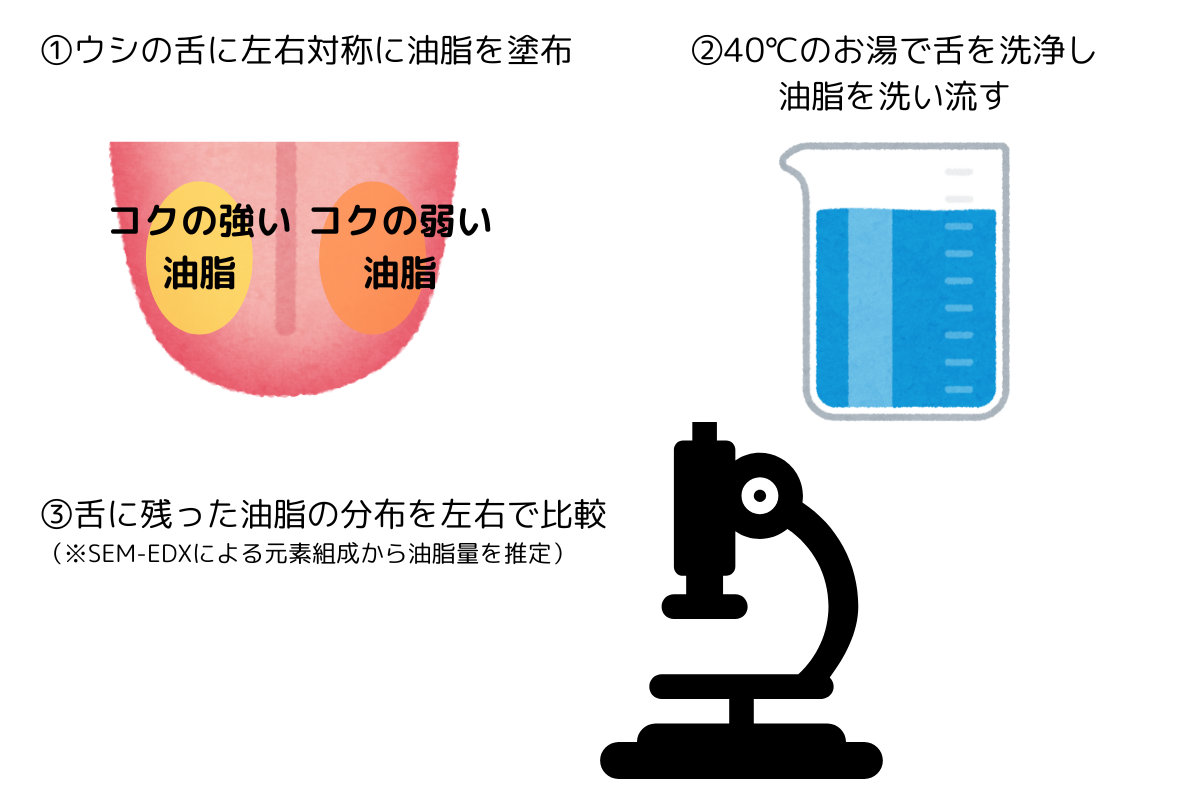

この実験では「コク」が強いと言われている油脂と、そうでない油脂、2つの油脂を牛の舌に左右対称に塗り、水で洗ったあとの付着量を測定しました。

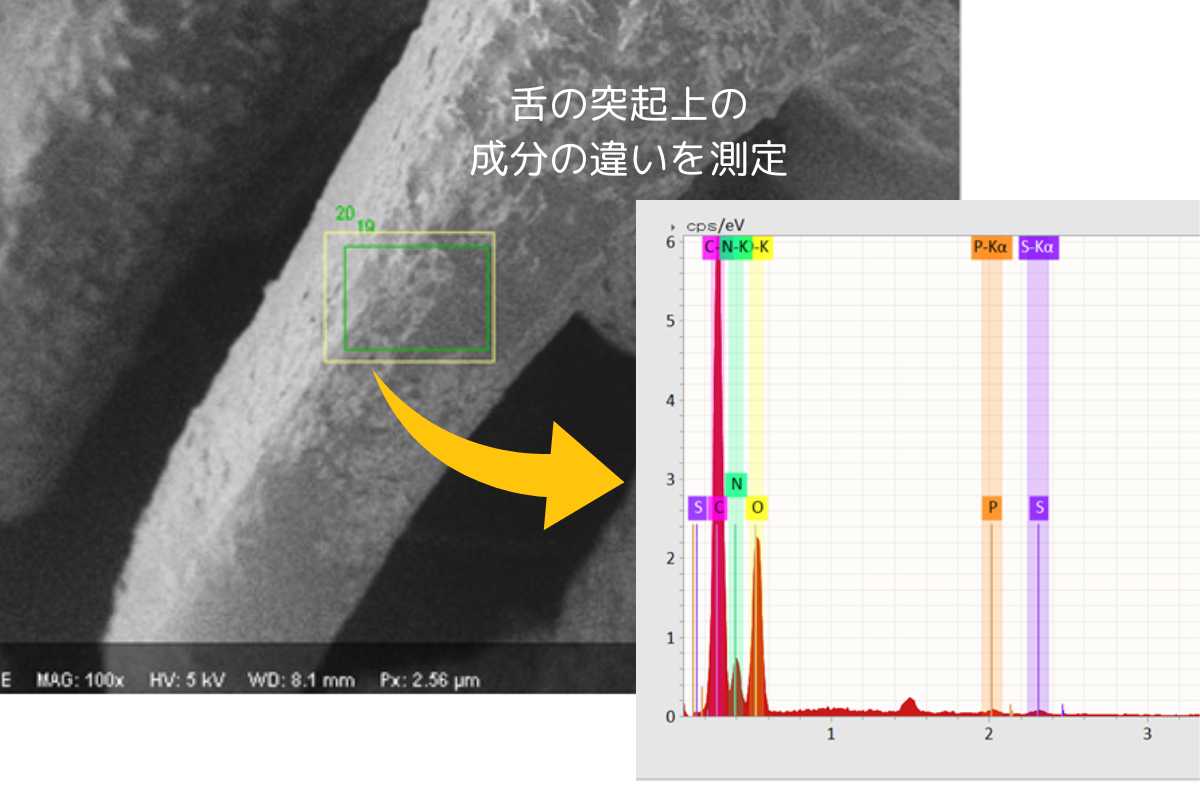

油脂が舌の上に残っていることを確認するためには、エネルギー分散型蛍光X線分析装置(SEM-EDX)という機器を使っています。

これは、顕微鏡で物質を観察しつつ、拡大した部分にどのような成分が存在しているかを同時に測定できる機械です。

舌の上に油脂が付着していると成分のバランスが変わるため、その存在を推定することができます。

すると、「コク」が強いと言われている油脂は、そうでない油脂と比べて舌の上に油脂が残りやすいという結果になりました。

西村氏の研究結果を踏まえると、コクの強い油脂は舌に付着しやすい特徴を持つため、口のなかに長くとどまり続ける=持続力が高い…のかもしれません。

このような研究成果を活用し、私たちは「コク」の持続力を向上した油の開発も行っています。

4.最後に

いかがだったでしょうか?

これまでの「コク」に対する曖昧なイメージが、この記事で解決できたらありがたいです。

私も食品研究に従事して10年近くが経ちますが、食は我々の身近なものでありながらも、その奥深さに毎日驚かされるばかりです。

こういった知見を踏まえながら、月島食品は今後とも食に携わる方の助けになれればと考えています!