皆さんはパーム油という油脂をご存じですか?

聞いたことが無いという人も多いかもしれませんが、実はたくさんの食品に使われているとても身近な油脂なんです。

今回はそんなパーム油について、油脂の特徴やどのようなものに使われているのか、そしてパーム油を取り巻く環境についてなど幅広く解説します。

目次

1.パーム油とは

パーム油は、「アブラヤシ」というヤシ科の植物からとれる植物油です。

本章では「アブラヤシ」からどのように「パーム油」が作られていくのかを詳しく説明していきます。

1.1.原料である「アブラヤシ」は熱帯の植物

パーム油の原料であるアブラヤシは、高温多湿の熱帯地域で育つ植物で、20~40kgほどの大きな実がなり、その実は5㎝ほどの果実が房状に集まってできています。果実の数はなんと約2,000個にもなります。

この果実の「果肉部分」からとれるのが「パーム油」です。

ちなみに、「果実の種子部分」からとれる油は「パーム核油」と呼ばれます。

1.2.パーム油の生産工程

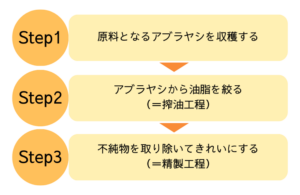

パーム油の生産工程は大きく3つのステップがあります。

それぞれについて詳しく説明します。

【Step1】原料となるアブラヤシを収穫する

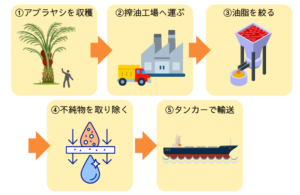

①プランテーションと呼ばれる農園でアブラヤシの果房を収穫します。

②収穫後すぐに農園内の搾油工場に運びます。

- パーム果実にはリパーゼという酵素が含まれており、この酵素の働きによって油脂が分解され品質が悪くなってしまいます。収穫直後から酵素が働き始めるため、収穫後はすぐに搾油工場に運ぶ必要があります。

【Step2】アブラヤシから油脂を絞る(=搾油工程)

③果房を蒸して柔らかくした後、果実を潰して油脂を搾り出します。

- 蒸すことで果房から果実が取れやすく、果実も柔らかくなるため油脂が絞りやすくなります。

- 蒸す過程を取ることで、酵素の働きを止めることができます。

【Step3】不純物を取り除いてきれいにする(=精製工程)

④絞ったパーム油から不純物を取り除きます。

- 搾ったパーム油はタンクローリーで精製工場へ運ばれます。

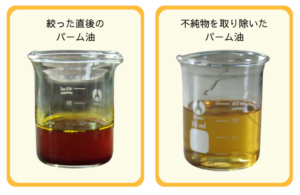

- 絞った直後のパーム油は、濃いオレンジ色でドロドロとしています。

不要な成分や不純物などを取り除くことで、パーム油の色は薄く&臭いも弱くなり、食用に適した状態になります。 - この「油脂から不純物を取り除いてきれいにする工程」を「精製工程」と呼びます。

⑤輸出用タンクに保存し、タンカーで輸送します。

- こうして作られたパーム油は世界各国へ運ばれて行きます。

菜種油や大豆油などの他の植物油も生産工程の大きな流れは同じですが、油脂を絞る工程(搾油工程)を日本国内で行っているという違いがあります。

菜種油や大豆油は「原料となる種を輸入」して「日本国内」で油脂を絞っていますが、パーム油は「原料から絞った油脂を輸入」しているため、油脂を絞る工程は「海外(産地)」で行っています。

なぜ、パーム油は日本国内で搾油しないのでしょうか?

それは上記②でも述べたように、原料のアブラヤシに含まれる酵素の働きによって収穫直後から油脂の劣化が始まってしまうからです。パーム油の場合は、搾油~精製工程までをスピーディに行う必要があるため、日本国内で対応するのが難しいのです。

2.実はとても身近なパーム油

パーム油は、今や私達の生活とは切っても切れないほど身近な存在の油脂です。パーム油が私たちの生活にどのように関わっているのかを詳しく説明していきます。

2.1.パーム油の生産量は世界の食用油脂の中で一番多い

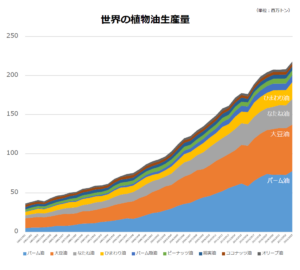

パーム油は世界の食用植物油脂の中で一番生産量が多く、2023年では7,900万トンでした。2番目に多いのは大豆油の6,200万トンで、この2種類で全体の半分以上を占めています。

もともとは大豆油の方が生産量が多かったのですが、パーム油の生産量は年々増加し、2006年頃に生産量が逆転しました。

※出典:農林水産省「食料安全保障月報 第34号」世界の植物油生産量

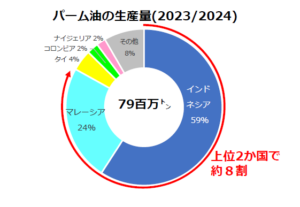

パーム油の主要な原産国は、インドネシアとマレーシアです。この2か国でパーム油生産量の8割を占めています。

※出典:農林水産省「食料安全保障月報 第34号」世界の植物油生産量

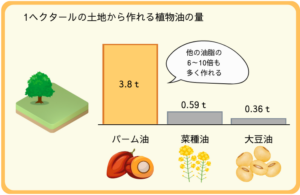

パーム油の生産量が多い理由として「生産性の高さ」が挙げられます。

パーム油の原料であるアブラヤシは、1年を通して実がなり、一度植えると20年以上も収穫できるという特徴があります。そのため、他の植物油脂と比べて収穫量が多く、とても生産性が高い油脂であると言えます。

※参考:パーム油の問題とは?私たちの暮らしと熱帯林の破壊をつなぐもの|WWFジャパン

2.2.なぜパーム油はこんなにたくさん使われているのか?

ではなぜ、パーム油はこんなにもたくさん使われているのでしょうか?

その理由はずばり、製造メーカーにとって「使いやすい油脂だから」です。

使いやすいとはどういうことかというと、具体的には

- 加工がしやすい

- 安定した調達ができる

- 価格が安い

などが挙げられます。

「加工がしやすい」という点は、パーム油が「常温で固形である」という性質が大きく影響しています。

一般的に植物油脂は「常温で液状」、動物油脂は「常温で固形」という傾向があります。しかし、パーム油は植物油脂でありながら「常温で固形」という性質を持っています。

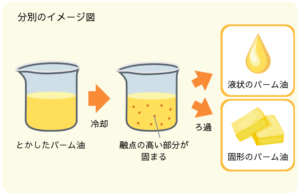

そして、固形に見えているパーム油ですが、実は「液状の油(アブラ)」と「固形の脂(アブラ)」が混ざり合った状態で構成されています。液状の油と固形の脂はとける温度(融点)が違うため、その違いを利用することで異なる固さのパーム油を分けることができます。(この加工方法を「分別」と言います。)

そのため、様々な用途に合わせて固さの調整ができるため、幅広いアイテムに使用できます。

食品の場合、油脂の固さは口どけにも大きく影響するため、固さの調整ができるという点は製造メーカーにとっては、とても重要なポイントなのです。

そして2.1.でも説明したように、アブラヤシは1年を通して収穫ができます。そのため、季節問わずパーム油の生産をすることができ、安定した調達ができます。

さらに、他の植物油脂と比べて生産性が高いため、価格も安い傾向があります。

このような理由から、製造メーカーにとってパーム油はとても「使いやすい油脂」なのです。

【豆知識】~パーム油の成分~

油脂の主成分は「脂肪酸」で、さらに飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。

一般的に、飽和脂肪酸は動物油脂に多く含まれており、不飽和脂肪酸は植物油脂に多く含まれています。しかしパーム油は、飽和脂肪酸(パルチミン酸)と不飽和脂肪酸(オレイン酸)がそれぞれ40%ほど含まれており、植物油脂の中では飽和脂肪酸を豊富に含んでいるのが特徴です。

そして、飽和脂肪酸は固形の脂に多く含まれているため、パーム油は「常温で固形」という性質なのです。

2.3.こんなものにもパーム油が使われている

日本に輸入されるパーム油の約8割は食用として使われており、残りは工業用に使われています。

例えば、次のようなものにパーム油が使われています。

| 食用 | 工業用 |

|

|

皆さんも一度は、食べたり使ったことがあるものばかりですよね。

食用で使われるパーム油は「食用油脂」や「食用植物油脂」などと表示されることが多いため、あまり知られていませんが、実はこのようにたくさんの食品や工業用製品に使われており、私たちの生活には欠かせないものになっています。

3.パーム油が抱える問題と改善に向けた取り組み

このように世界でたくさん使われているパーム油ですが、様々な問題も抱えています。

ここからは、パーム油が抱えている問題点とそれらを改善するための取り組みについて説明します。

3.1.パーム油が抱える問題

パーム油を生産する過程において、次のような問題が懸念されています。

【1.熱帯雨林の伐採】

パーム油の原料であるアブラヤシは熱帯地方で育つため、農園を作るには熱帯雨林を伐採してスペースを空ける必要があります。パーム油の消費量は年々増えており、それに伴って生産量を増やそうと森林伐採が深刻化しているのです。パーム油の生産が盛んなインドネシアのスマトラ島では、1985年から2016年の30年間で森林面積が半分以下にまで減少したと言われています。

※参考:パーム油の問題とは?私たちの暮らしと熱帯林の破壊をつなぐもの|WWFジャパン

【2.野生動物への影響】

熱帯雨林には、ボルネオゾウやオランウータンなどたくさんの野生動物が生息しています。しかし熱帯雨林の伐採によって、すみかを追われる動物も出てきています。餌を求めて農園に迷い込んだ動物は、害獣として捕獲されたり駆除されてしまうこともあるのです。

【3.森林・泥炭地の火災】

農園を広げる際に森林伐採より効率が良いという考えから、森林に火をつける人もいて、森林火災が大きな問題となっています。

また、泥炭地で発生する火災も深刻です。泥炭地とは、泥炭と呼ばれる「枯れた植物等が分解されずに残った状態の土」が何層にも重なってできた土壌のことで、高温多雨の熱帯地域に多く存在しています。泥炭は石炭になる前の状態に近く、大量の炭素を含んでいるため、乾燥すると非常に燃えやすくなります。普段は水に浸かっていますが、農園開発のために排水が行われることで、大規模な火災の原因になることがあります。さらに火災によって大量に発生した煙は、近隣の国の人々の健康被害にも繋がっています。

【4.人への影響】

農園で働く人々の中には、移住労働者や日雇い労働者など安い賃金で働いている人が多くいます。中には子供もおり、児童労働などの人権問題も指摘されています。

また、先住民と土地の権利を巡る紛争なども発生しているのです。

3.2.パーム油の使用をやめた場合の問題

このような問題を挙げると「パーム油を使わなければいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、パーム油は食用植物油脂の中で一番多く生産されており、食用から工業用まで様々なものに使われています。もしパーム油を使わないとなった場合、代わりになるものが必要ですよね?

2.1.で説明したとおり、パーム油はとても生産効率の良い油脂です。つまりパーム油と同じ量の油脂を生産するとなると、今よりさらに広い農地が必要になります。その土地を確保するためには、さらなる森林破壊が進む可能性もあるのです。

3.3.環境や社会に配慮したパーム油の取り組み「RSPO」

このような背景から、世界自然保護基金(WWF)が呼びかけてできたのが「RSPO」です。

RSPOとは「持続可能なパーム油のための円卓会議(Roundtable on Sustainable Palm Oil)」と呼ばれる非営利組織です。生活に欠かせないパーム油を今後も使い続けるために、環境や人権に配慮した持続可能なパーム油について考えることを目的として作られました。RSPOは、パーム油に関わる7つのステークホルダー(アブラヤシ生産者、製油業・商社、消費者製品製造業、環境・自然保護NGO、社会・開発NGO、銀行・投資家、小売業者)によって構成されています。

パーム油の生産において「関連法規などに違反していないか」「経済的に存続可能か」「環境的に適切で社会的に有益か」を判断するための原則・基準と2つの認証制度を設けています。

RSPOの基準を満たすパーム油の生産が行われていることを示す認証「P&C認証」と、その認証パーム油がサプライチェーンの全段階を通じてきちんと受け渡されるシステムができていることを示す認証「SC認証」があります。

日本でも少しずつRSPOへの関心が高まっており、RSPO認証を取得する企業も増えてきました。

月島食品グループもRSPOへの取り組みに貢献しています。

※RSPOの認証制度について詳しく知りたい方はこちら →「WWF公式サイト」

※当社の詳しい取り組みはこちらをご覧ください →「月島食品グループのRSPOへの取り組み」

4. 最後に

私たちが豊かな生活を送るためには無くてはならないパーム油。

様々な問題も抱えていますが、そのパーム油によって私たちの生活が支えられていることも事実です。

これからも安心して使い続けるために、問題解決に取り組む企業も増えてきています。

一人一人がパーム油の良い面・悪い面をきちんと理解し、関心を持つことは、企業の取り組みを促進する一歩になると思います。本記事がそのきっかけになれば嬉しいです。