みなさんはパンにおける油脂の役割をご存知ですか?

ブリオッシュは油脂をたっぷり使うけど、フランスパンには油脂は使わない等…パン作りに携わる方であれば、油脂を使用するパン、使用しないパンが思い浮かぶと思います。

それでは、どうしてパンによって油脂の配合量が違うのでしょうか?

その量を変えたらどうなるのでしょうか?

そこには、美味しさを演出する色々な理由があります。

油脂はパンにとってメイン素材ではないものの、どの油脂をどれくらい、どのように使うかによって、味や食感に様々な影響を与え、また違った新しいパンを生み出してくれる…そんな美味しさの可能性に満ち溢れた素晴らしいアイテムです。

油脂業界で10年以上に渡り様々なパン作りに携わった筆者が、思い通りにパンを作れるパンマイスターになるための第一歩として、パンの材料のひとつ『油脂』にフォーカスしてご説明いたします。

油脂を知れば、あなたの作るパンの世界がより一層広がることでしょう!

目次

1.パンにおける油脂の役割5つ

製パンにおいて油脂は必ず使われるものではありません。

では、どうしてパンによっては油脂を使用することがあるのでしょう?

この章では、パンの中での以下の5つの油脂の役割についてご説明いたします。

【油脂の5つの役割】

- 役割①味・香りの付与

- 役割②作業性の向上

- 役割③キメを整え食感をコントロール

- 役割④パンの老化抑制でやわらかさ持続

- 役割⑤栄養価の向上

油脂の役割を知れば、パンの香りや味わいはもちろん、生地の内相や食感までもが思いのままに操れるかもしれません。

役割①味・香りの付与

パンに使われる油脂はバターやマーガリン、ラード、オリーブオイル等、様々なものがあります。

パンにとって必須材料ではないものの、バターであればバターの重厚感のある味わいを付与することができるように、入れることで油脂のもつ独特な風味をプラスすることができます。¹⁾

例えばバターをふんだんに使ったバターロール、焦がしラードで作ったイギリスパン、オリーブオイルを使ったフォカッチャ等、それぞれが独特な油脂からくる美味しさで特徴づけられています。

また反対に、油脂由来の味を付けずその他の機能を期待する場合には、ショートニングのような無味無臭の油脂を使用すると良いでしょう。

役割②作業性の向上

油脂は、パン生地に練り込むと、作業性・機械耐性を向上させ、扱いやすい生地にしてくれる効果があります。

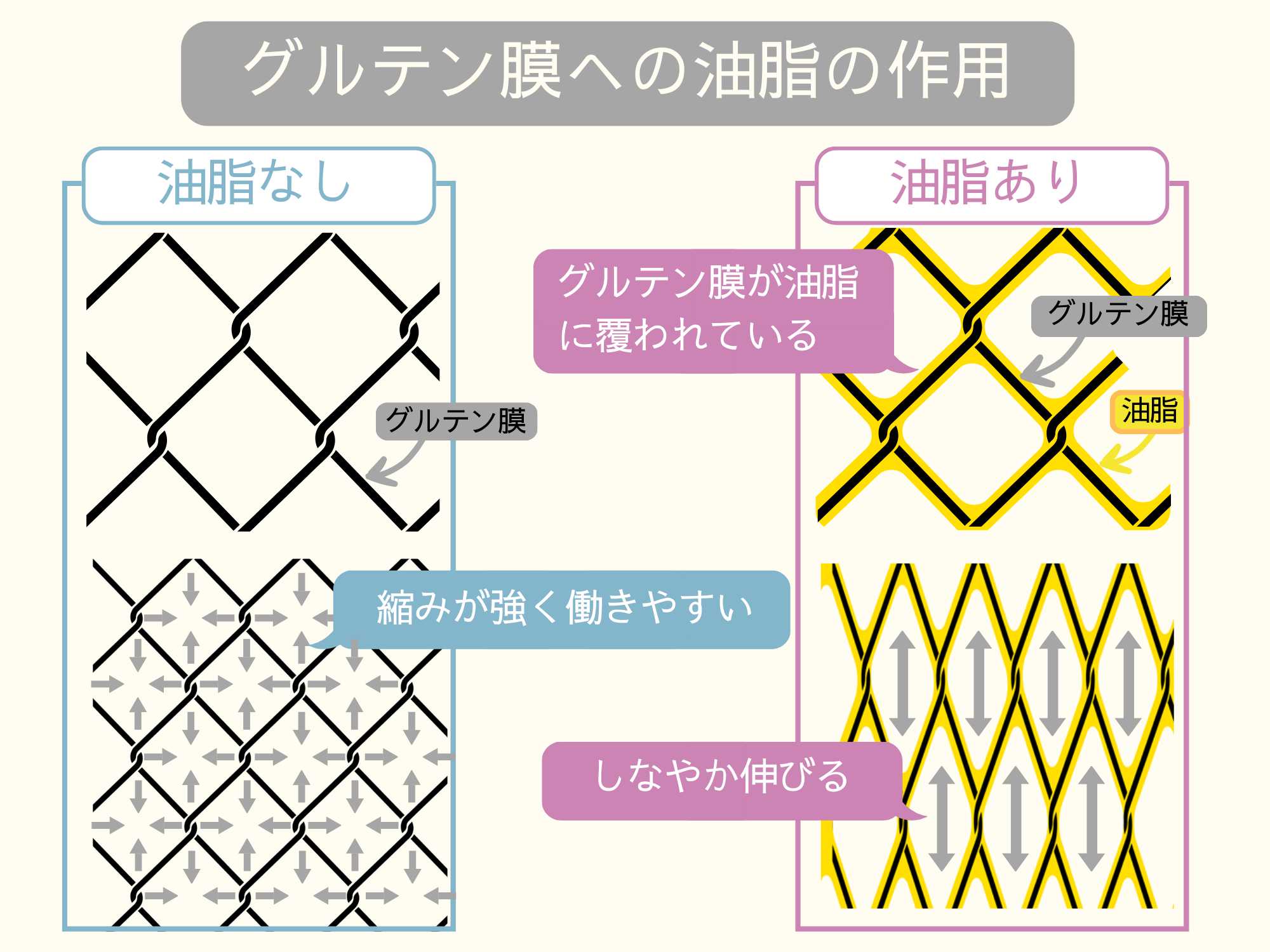

パン生地に練り込んだ油脂は、生地中のグルテン膜に薄いフィルムのような状態で生地全体に行き渡り、グルテン同士が付着するのを防ぐと同時に、グルテンにしなやかさをプラスし、パンの膨らみをサポートしてくれます。²⁾

小麦粉と水を練り合わせた際に出来るグルテンは、パンの骨格となる重要なものですが、時に生地を暴れさせ、思うように扱うことが出来ない、そんなこともあるでしょう。

モルダーに通した生地が酷く縮んでしまう、焼成した生地が暴れてしまい綺麗に焼き上がらない、膨らみが弱く、焼き縮みしてしまうといった問題を身近な材料で治める場合は、油脂の添加量を増減させて調整することも可能です。

³⁾

³⁾

役割③キメを整え食感をコントロール

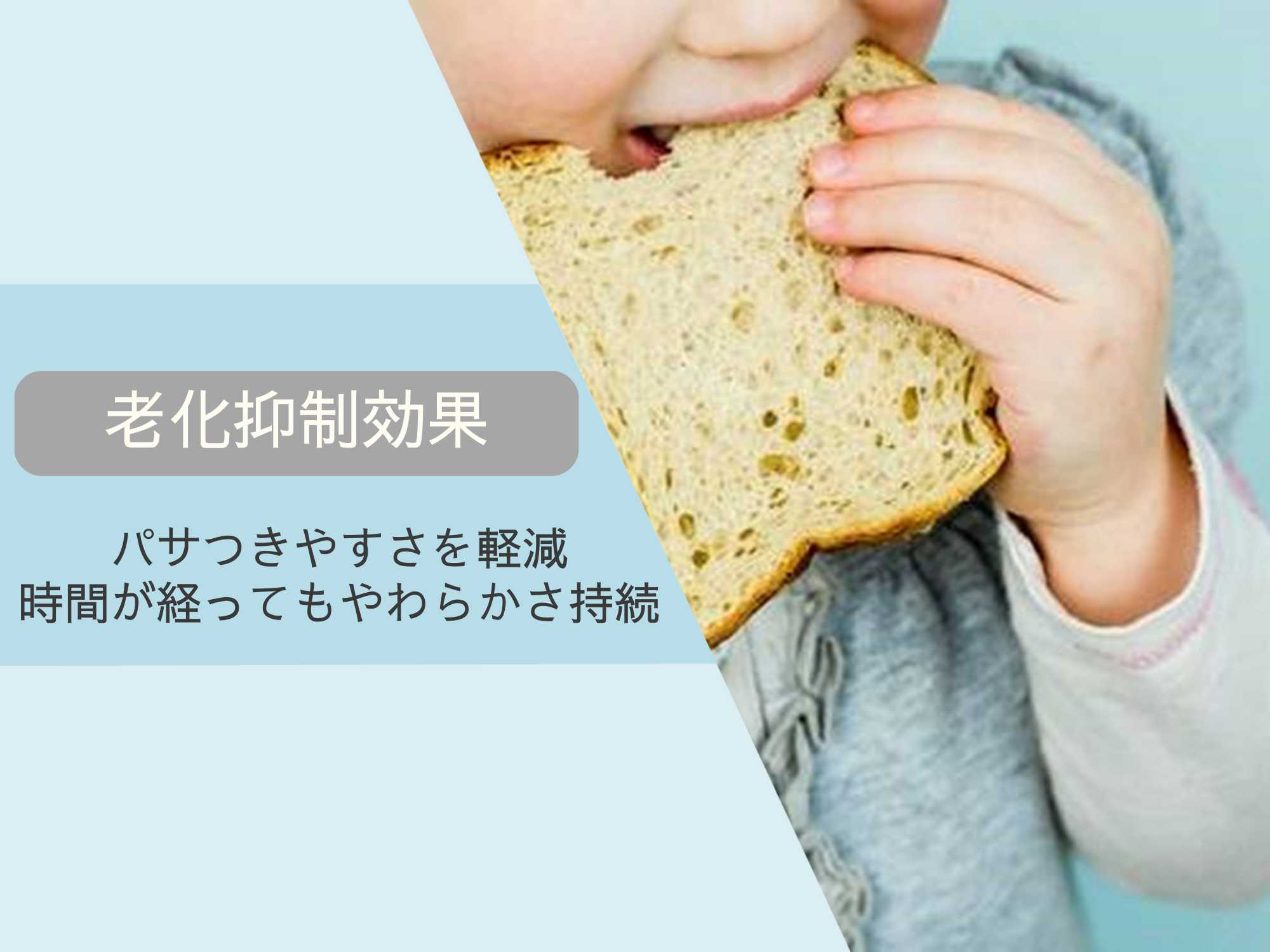

フランスパンは、向こうが覗けるほどにメの開いた粗い内相と強いヒキのある食感がとても特徴的です。

それに対し、食パンは内相が細かく、ふんわりしっとりとした絹のようなやわらかな食感が特徴です。

この両者の違いは、生地の気泡構造に由来します。

その気泡構造に影響する因子としては、ミキシングが主ですが、油脂も大きな影響を与えています。¹⁾³⁾

役割④パンの老化抑制でやわらかさ持続

パンの老化とは、見た目・風味・食感等が劣ることを指し、これらは商品価値の低下を意味します。

パン食感の老化は澱粉の老化が要因のひとつですが、油脂を使うことで、パン生地のパサツキ(老化)を抑え、しっとりとした食感を維持することができます。¹⁾

小麦粉・イースト・水・塩で構成され、独特な噛み応えが魅力のフランスパン。

買った時はあんなに美味しさを噛み締めたのに、翌日には噛み切ることすら難しいほどに硬く変化してしまった…多くの方がこんな経験をお持ちではないでしょうか?

それに対し、油脂をたっぷりと使うブリオッシュは、翌日もフランスパンのように硬くなり過ぎることはなく、やわらかい食感を持続させています。

このように油脂の使用量を使い分けることで、パンのやわらかさを維持することが可能になります。

※パンが時間と共に硬くぱさつく最大の要因は、加熱により糊化した澱粉が結晶化して固化するから。

油脂の添加量が増えると、パン中の澱粉の割合が相対的に少なくなるため老化抑制効果に繋がるのです。

※産業上の製パンでは、積極的に澱粉の老化を抑制するために乳化剤や酵素剤を応用して商品性を上げています。

役割⑤栄養価の向上

小麦粉や砂糖が1gあたり4kcalなのに対し、油脂は9kcalという高カロリーなものです。

そのため油脂が入ると必然的にカロリーが高まります。¹⁾

低カロリーのものには不向きではありますが、高齢者向けや忙しい朝の朝食など、少量でもしっかりとカロリー摂取をされたい方には油脂を使用したパンは便利な食品です。

2.パンに使われる油脂の種類

パン作りで登場する主な油脂は以下の4つになります。

- 練り込み油脂

- 折り込み油脂

- フライ用油脂

- 離型油

この章ではこれら4つがどのような油脂なのかについてご説明いたします。

2.1.練り込み油脂

名前の通りパン生地にしっかりと練り込んで使用する油脂です。

バターやマーガリン、ショートニング、ラードといった固体脂を使用することが多いですが、オリーブオイルのような液体油を使用することもあります。

3章で詳しくご説明しますが、パン生地に直接練り込まれる油脂であるため、パン生地に与える影響がとても大きい油脂となります。

ここでどのような油脂をどれくらい、どのように使用するかによって、パンの仕上がりを様々に変化させることができます。²⁾

月島食品でも、様々な風味・物性に加え、機能面でも優れた練り込み油脂を取り扱い中です。

弊社練り込み製品ページもぜひご覧ください。

2.2.折り込み油脂

デニッシュペストリーやクロワッサンのような層状のパンを作る際に一般的に使用されているものが、シート状の折り込み油脂(ロールイン油脂)です。

パン生地で折り込み油脂を包み、薄く伸ばしては折りたたむという作業を繰り返すことで、幾層にも重なったデニッシュペストリーならではの美しい層を生み出しています。

折り込み油脂は、伸展性が良く、尚且つ生地に練り込まれない機械耐性が必要です。

通常の練り込み油脂と比べると、油脂配合と製法が大きく異なる特殊な油脂です。

ちなみに、高級パン店では、あらかじめシート状に成形されたシートバターを折り込み油脂として使うことがありますが、バターは温度による影響を受けやすく、また高価であるため、大量生産に向かず個人店や職人の手作りパンに向いています。²⁾

月島食品でも、様々な風味・物性に加え、機能面でも優れた折り込み油脂を取り扱い中です。

弊社折り込み製品ページもぜひご覧ください。

2.3.フライ用油脂

ドーナツを揚げる際に使用する揚げ油をフライ用油脂と言います。

ドーナツは焼成ではなく、油調加熱による独特な風味・食感を楽しむパンであるため、フライ用油脂もドーナツの品質に様々な影響を与えます。

フライ用油脂としては、菜種等の植物油を精製した白絞油やフライ用ショートニングが挙げられ、それぞれ下記のような特徴があります。²⁾

- 風味が良い

- 酸化劣化がしやすい

- ドーナツの表面がベタついてしまう

- 淡白な風味

- 酸化安定性が高い

- ドーナツの表面が乾いた状態になるため、砂糖をまぶしたり、アイシングを掛けるものに適している

業務用の場合、ドーナツを揚げる毎に取り換えるには経済性を損なうため、高い酸化安定性を持つフライ用ショートニングが使用されるケースが多くみられます。

一般的に液体油の中で、多価不飽和脂肪酸は酸化安定性が低く、一価不飽和脂肪酸は酸化安定性が高いとされ、オリーブ油や米油が該当します。

液体油ではないものの、パーム油も酸化安定性が高い部類の代表油脂です。

業務用ではコストは重視されるため、近年はパーム油を主体としたフライ用油脂が多用されています。

月島食品でも、フライ用油脂を取り扱い中です。

弊社フライ用油脂製品ページもぜひご覧ください。

2.4.離型油

型や天板に使用し、焼き上がったパンがこれらからスムーズに剥がれることをサポートしてくれるものです。

刷毛で型に塗り広げる固形タイプやそのまま噴霧ができるスプレータイプ等があります。

パンを大量に工業生産する場合、作業はベルトコンベヤー等で工程が一貫して流れていきます。

そのため、焼成後に生地を入れる型や天板から速やかにパンが外れ、粗熱を取る工程へ速やかに移行することが必要です。

こういったスムーズな製造にはパンが型から簡単に離れたり、工程で人の手を介して作業中断などが起こらず進んでいくことが大事です。

これらの型離れで滞りなく作業が進むために、離型油は大事な役目を担っています。

一般的に酸化安定性の高い油脂に一部乳化剤などが配合され、パンの型離れを助けています。

月島食品でも、離型性に優れた様々な離型油を取り扱い中です。

弊社離型油製品ページもぜひご覧ください。

3.油脂を使いこなそう

3章では油脂を使いこなし、目的のパンを作るヒントとして、油脂の量や投入タイミング、物性の違いで得られる効果についてご紹介いたします。

3.1.量を変えて得られる効果

強いヒキのある食感が特徴のフランスパンからケーキのような食感のブリオッシュまでと、下記の図のように脂質(油脂)量が増える程、弾力が弱まり歯切れの良いパンとなっていきます。

これは役割④と同様にパン生地中のグルテンの割合が相対的に減ることによって得られる効果です。

※パン技術研究所「日本でポピュラーなパン製品とその基本配合(%)」より栄養成分を算出

参考:『パンの食感と気泡構造の関係』(一般社団法人日本パン技術研究所)

3.2.入れるタイミング違いで得られる効果

ミキシング後半に練り込み油脂を投入する作り方は、多くのパン作りで行われる製法です。

練り込み油脂の投入するタイミングを変えることで、パン生地中のグルテン膜の結合に影響を与え、同じ配合であってもパンを下記のように変化させることができます。¹⁾

ミキシング後半から投入

- 先に小麦粉と水をしっかり練り、グルテンをしっかりと出した上で油脂を入れるため、グルテンの結合が強く生成された生地となる

- ふんわりとした弾力のある食感に仕上がる

ミキシング初期から投入

- 最初から油脂が入ることで、グルテン生成が阻害され、結合が弱い生地となる

- ケーキのような歯切れの良い食感に仕上がる

3.3.油脂物性違いで得られる効果

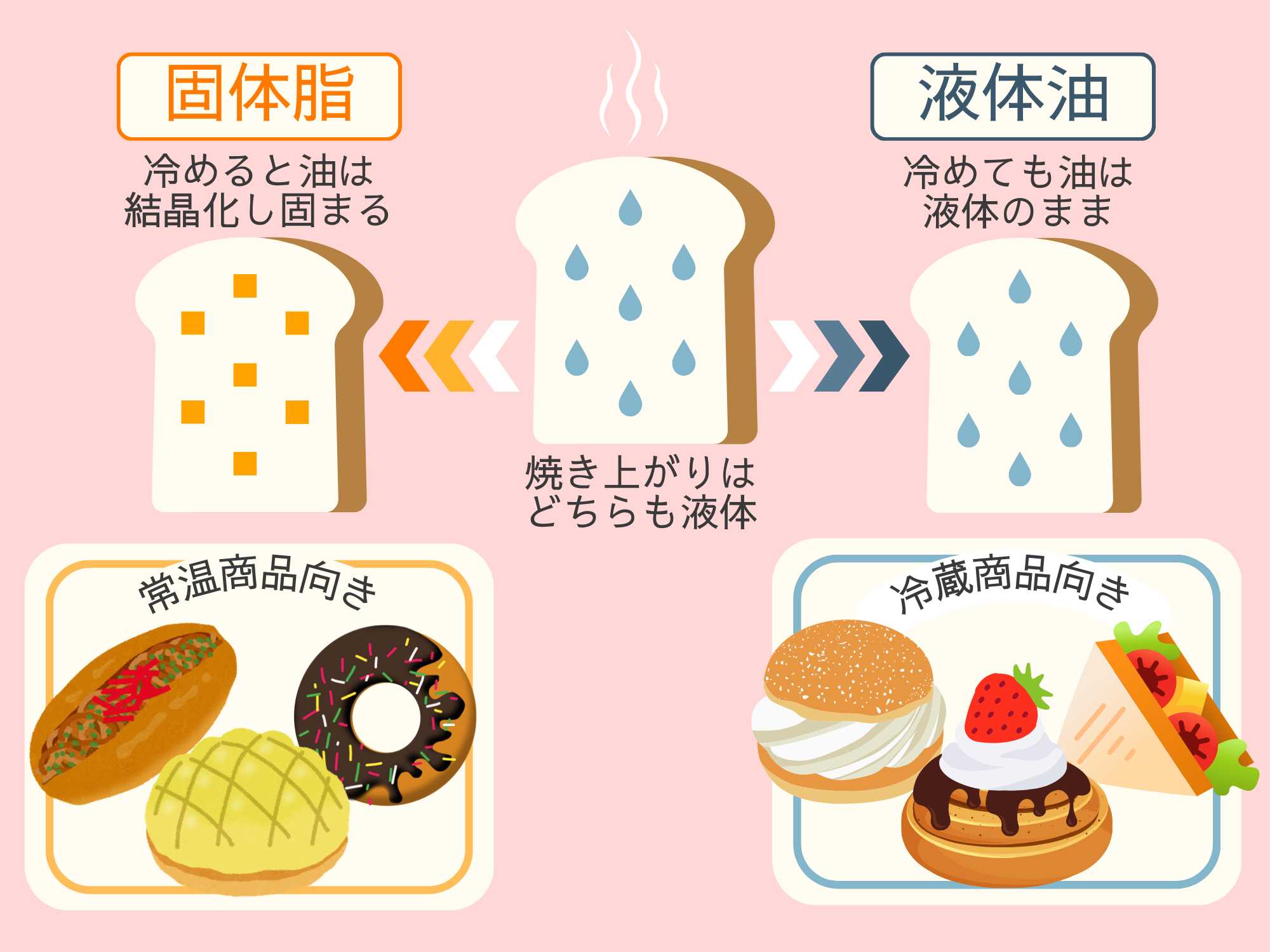

2章でお伝えした通り、パン作りで使用する練り込み油脂は固体脂や液体油など様々な物性のものが使用されています。

バターが加熱すると溶け出し、冷やすと固まるように、パンに練り込まれた油脂は、生地中でも同様の挙動を示します。

固体脂を使用したパンの特徴

- 常温でも固体であるため、生地がダレることがなく作業性・ボリューム共に安定する

- 冷蔵下では油脂が冷えて固まってしまうため、冷蔵喫食のパンでは硬い食感になってしまう

液体油を使用したパンの特徴

- 常温でも液体であるため、多く入れてしまうと生地がダレやすく作業性・ボリュームが低下してしまう

- 冷蔵下でも液体状態を保つため、冷蔵喫食のパンでもやわらかさを保っている

このように使用する油脂は、量や投入タイミングだけでなく、物性面からでも選ぶことで、出来上がるパンの食感を変えることが可能になります。

また必要に応じて、固体・液体の2つの油脂を併用するケースもあります。

ただし、上述は一般的な油脂での特徴です。

油脂業界では、固体脂の溶けた後に再結晶化するスピードをコントロールする油脂の開発も進んでおり、そのような特殊な油脂の場合には、この限りではありません。

弊社月島食品でも、固体脂の再結晶化を緩やかにした油脂を取り扱っております。

作業中は安定感のある生地状態を保ち、焼成後は油脂の再結晶化がしにくいため、液油を使用したかのようなやわらかさを保つことができるといった油脂もあります。

パン製造の現場によって、油脂に求める事は様々です。

どのような油脂を使用したら良いのかわからない等、油脂でお困りの場合には、ぜひ弊社へお問い合わせくださいませ。

4.油脂を使用する上での注意点

練り込み油脂や折り込み油脂は、使用する際に適度なやわらかさを必要としているため、調温し硬さを調整して使用しましょう。

練り込み油脂が冷蔵庫から出してすぐの冷たく硬い状態であれば、生地に練り込まれ難いだけでなく、最終生地温度を下げてしまい発酵に影響を及ぼすこともあります。

一方、やわらか過ぎる状態であれば、ミキサー内で生地の空回りを起こし、ミキシングに時間がかかってしまうこともあるでしょう。

折り込み油脂が冷たく硬すぎる場合であれば、伸展性がなく生地中でバキバキと割れてしまうこともあるのに対し、やわらか過ぎる状態であれば、生地の間からダレて飛び出してしまったり、生地に練り込まれてしまい最終商品の品質低下に繋がることもあります。

用途に合わせ、適切な油脂状態で使用することも、良いパンを作り上げるための重要なポイントとなります。

5.最後に

パンにおける油脂の役割や使い方について、ご理解いただけたでしょ うか?

うか?

この記事を通して、油脂に関心を持っていただき、新しいパン商品作りのご参考にしていただけますと光栄です。

もし開発や油脂原料で疑問やお困りごとがあれば、ぜひ弊社へお問い合わせいただければ、何かお手伝いできるかもしれません。

皆様のお仕事を通して、多くの消費者の方々へより良い商品をお届けしたいと思います。

参考:

1)竹谷光司(2012).『新しい製パン基礎知識(再改訂版)』.パンニュース社.

2)井上好文(2016).『〈改訂版〉パン入門』.日本食糧新聞社.

3)田中康夫 松本博(1992).『製パンの科学〈Ⅱ〉製パンの科学 製パン材料の科学』.光琳.