サブレやクッキー等のビスケット類の大量生産の現場で、焼成後に包装したビスケット類が、数日後に自然に割れてしまうといった現象を聞いたことや、経験したことはありませんか?

静置していただけなのにひび割れてしまう、見えないひび割れにより、些細な振動で割れてしまうといった現象は“チェッキング”と呼ばれ、製菓業界では問題とされています。

チェッキングは製造過程ではなく製造後に発生するため発見が難しく、焼成した翌日に発生することもあれば、10日程経って発生するケースもあります。

そのため、お客様の手に渡って発見されることもあり、しばしばクレームとなることもあります。

せっかくの商品が割れてしまうことで、メーカーとして歩留まりが悪化するだけでなく、買っていただいたお客様はがっかりする上に、ブランドの信頼まで低下など、多大な損失に繋がることでしょう。

本記事では、チェッキングが起きる原因とその対策についてご説明いたします。

この記事をご覧になることで、チェッキングが抑えられた、安定した商品作りのお役に立てればと思います。

目次

1.チェッキングの原因はビスケット中の水の偏り

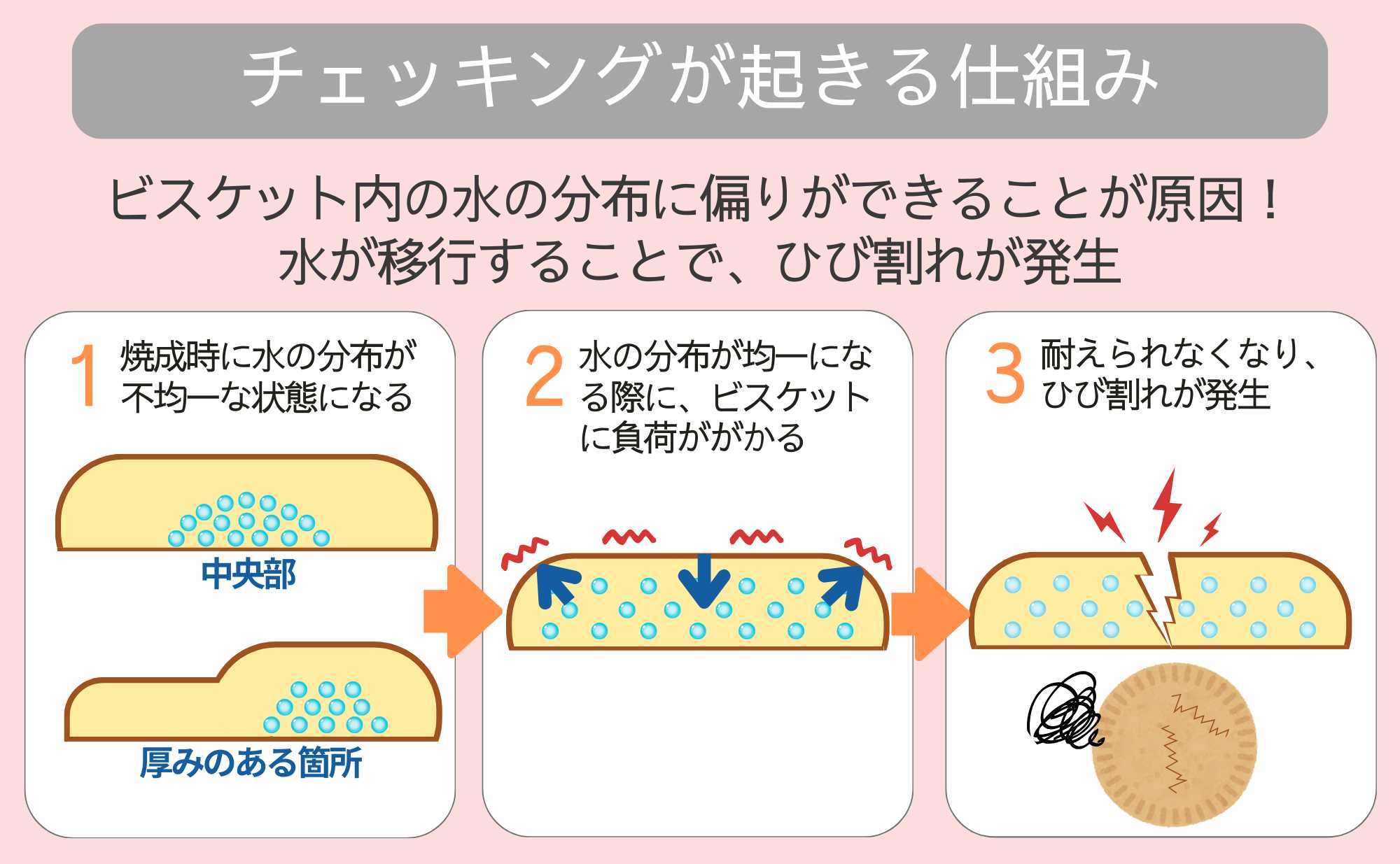

チェッキングの要因には、配合や材料、混合や膨化条件といった様々なものがあると言われておりますが、一番の原因はビスケット中の水分の偏りによるものです。

ビスケット類の中央部や厚みのある箇所は、外部や薄い箇所と比べ、焼成時に水分が蒸発しにくいことが想像できると思います。

焼き立ての状態では、外部と比べると、中央部や厚みのある箇所には水分が残りがちとなり、この水分の偏りこそがチェッキングを引き起こします。

この偏った水分は、冷却や保管といった工程を経る中で、ビスケット中で均一になろうと、徐々に水分移行を始めます。

水分を新たに含んだ箇所は膨張し、水分が少なくなった箇所は収縮し、ビスケットに大きな負荷がかかります。

下図のように、負荷に耐えられなくなったビスケットにひび割れが出来、結果としてチェッキングを引き起こすのです。

参考:

参考:

『Some physical, mechanical, and transport properties of crackers related to the checking phenomenon』(Journal of Food Engineering.Volume 40, Issue 3, May 1999).Elsevier Science.2025/03/12

『Material properties of semi-sweet biscuits for finite element modelling of biscuit cracking』(Journal of Food Engineering).2025/03/07

※弊社でのサブレ生地によるチェッキング試験結果

※弊社でのサブレ生地によるチェッキング試験結果

2.チェッキングが起こりやすい条件

それでは、チェッキングはどのような時に起こるのでしょうか?

2章では、チェッキングの起きやすい条件についてご説明いたします。

今まで異常がなかったのに、突然チェッキングが発生したという場合には、以下のようなチェッキングが起きやすい条件になっていることが考えられます。

2.1.保管時のビスケット周辺の湿度が低い場合

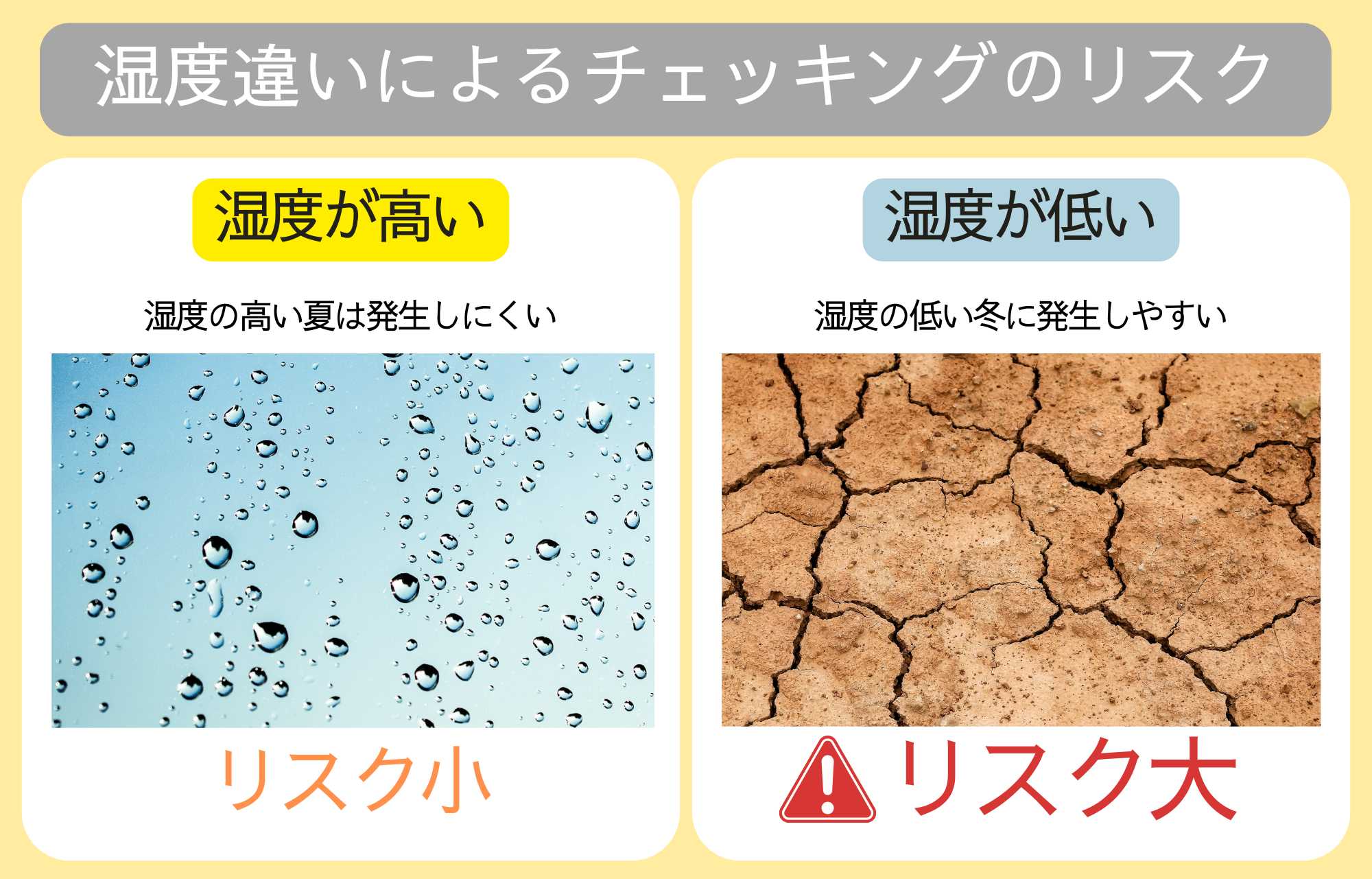

夏と冬を比較すると、冬場(12月~3月上旬)にチェッキングが多く発生します。

夏と冬を比較すると、冬場(12月~3月上旬)にチェッキングが多く発生します。

これは、湿度による違いで、乾燥する季節にもっとも発生リスクが高まります。

本来、乾燥した環境は、ビスケットの湿気りを防止でき、とてもよい環境なのに、なぜなのでしょうか。

それは、湿度の低い環境では、1章で述べたようにビスケット内に残った水分が、ビスケット外部にほぼ一方的に移行するため、ビスケットに負荷がかかってしまうことによります。

それに対し、夏場は季節柄、湿度が高く、必然的にビスケットの保管環境の湿度も高くなります。

湿気の影響で、ビスケット外部は水分を含むため、中心部との水分差が少なくなり、ビスケットへの負荷が軽減され、結果としてチェッキングが起こりにくくなるのです。

2.2.生地に厚みがある場合

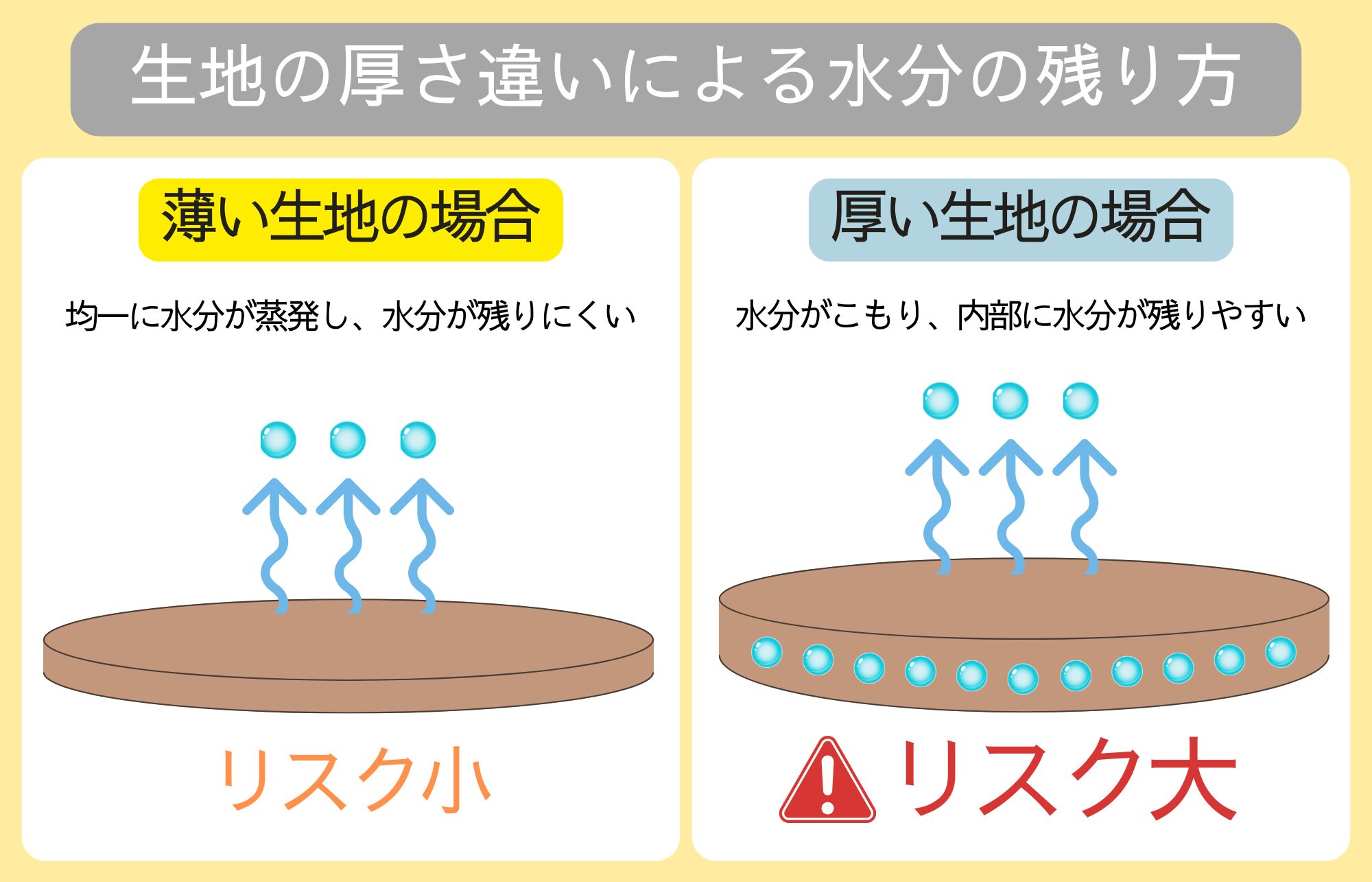

1章でご説明した通り、チェッキングは、ビスケット中に水分が残った際に起こる現象です。

1章でご説明した通り、チェッキングは、ビスケット中に水分が残った際に起こる現象です。

そのため、生地に厚みがある場合には、薄い生地と比べると、水分が残りやすく、チェッキングを引き起こしやすいと言えます。

弊社では、焼き上がりの厚さ10ミリ以上でチェッキングが多く発生したという試験結果もあります。

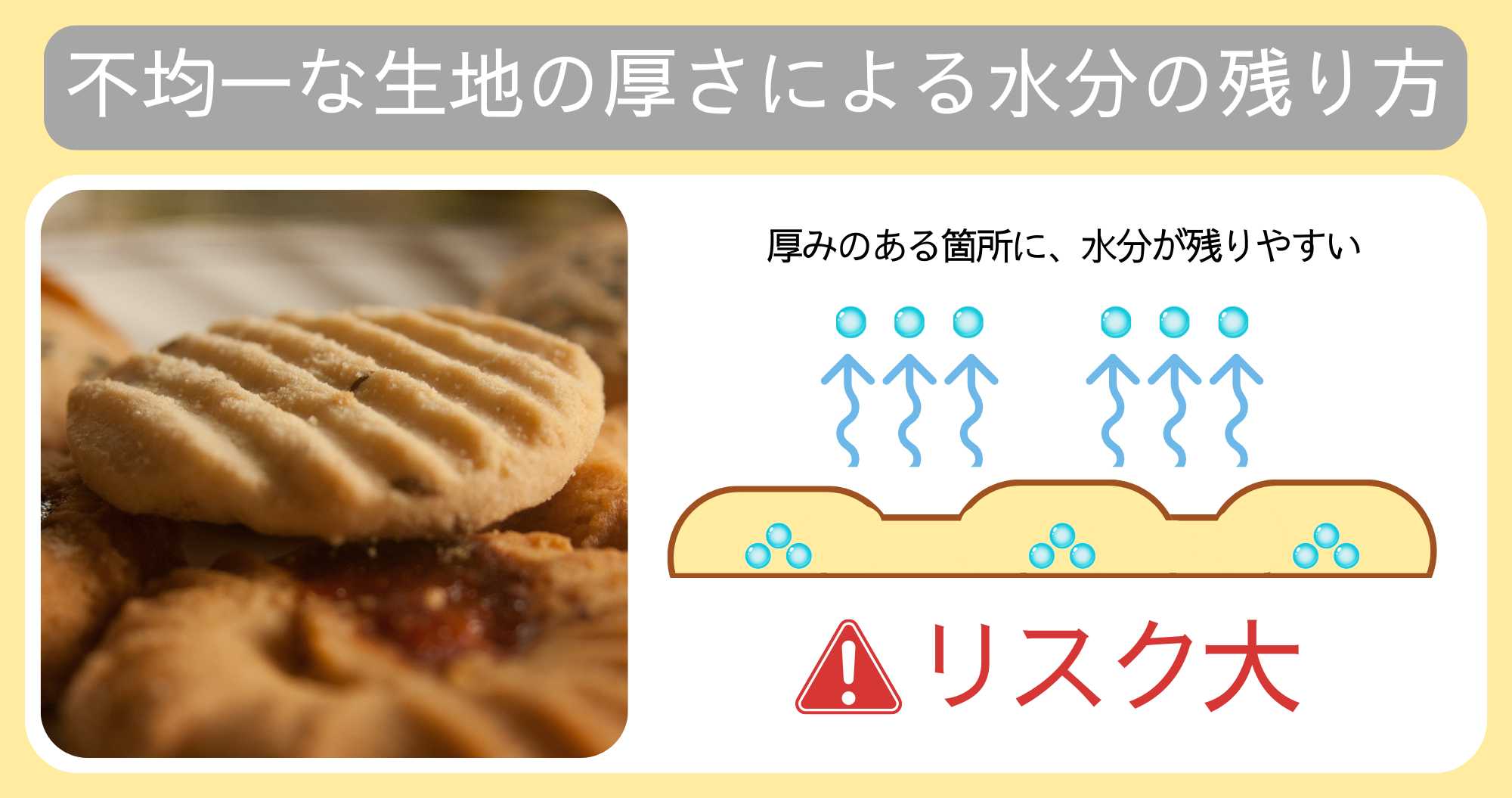

2.3.生地の厚さが不均一な場合

生地が均一ではない場合にも、2.2.と同様に厚みのある箇所に水分が残りやすくなり、チェッキングが起きやすくなります。

生地が均一ではない場合にも、2.2.と同様に厚みのある箇所に水分が残りやすくなり、チェッキングが起きやすくなります。

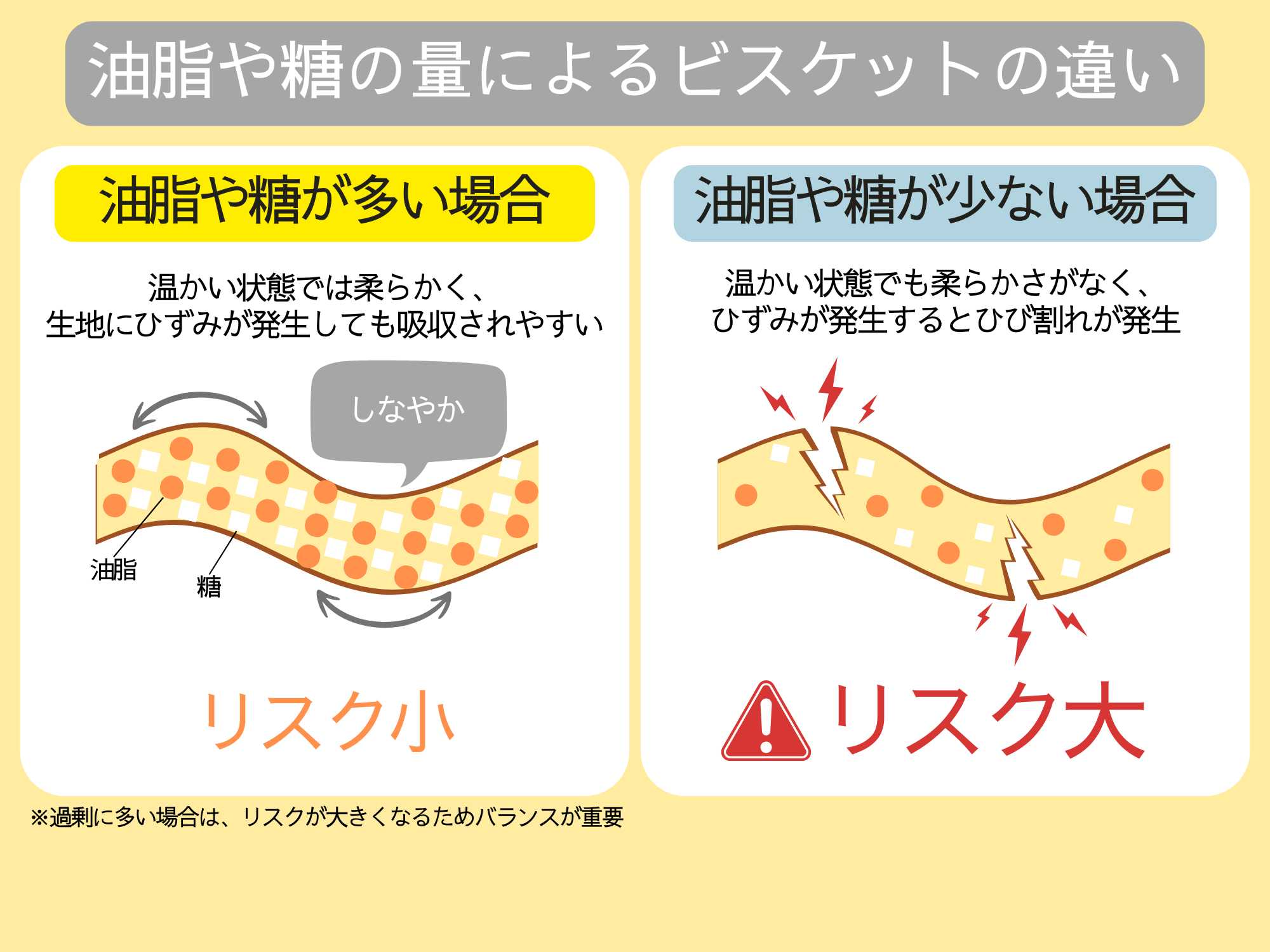

2.4.生地中の油脂や糖の量が少ない場合

油脂や糖の量が少ない場合に、チェッキングリスクが高まります。

油脂や糖の量が少ない場合に、チェッキングリスクが高まります。

それに対し、油脂や糖が多くバランスの取れた生地では、チェッキングのリスクが軽減される傾向があります。

この違いは、焼成後のビスケットに柔らかさがあるか否かによります。

油脂や糖を多く含むビスケットは、油脂本来の可塑性に加え、糖の効果も相まって、焼き立ての熱々の状態では柔らかい特徴を持ちます。

そのため、多少のビスケットへの負荷は、この柔らかさにより吸収され、チェッキングが回避できるようになります。※

それに対し、油脂が少ない生地は、グルテン形成が強く、柔らかさに欠けるため、チェッキングリスクが高まるのです。

※ただし、油脂や糖が多くてもグルテン形成が弱く脆い生地の場合は、チェッキング現象とは異なる生地由来の脆さにより割れが発生することがあります。

そのため、配合バランスが取れていることが重要となります。

参考:『 Biscuit checking: understanding, strategies and recent advance』( CABI Publishing).46N.2025/03/12

3.チェッキングの対策ポイント

ここまでご説明した通り、チェッキングの起きる原因は、ビスケット中の水の偏りによるものです。

そのため、焼成時にしっかりと水分を飛ばし、ビスケット中に水分を出来るだけ残さないことが、チェッキング対策の最大のポイントとなります。

この章では、ビスケット中の水分が蒸発しやすくなる、すぐに実践可能な対策をご紹介いたします。

3.1.焼成条件を見直し、水分を蒸発させる

焼成時に水分が蒸発しやすくするため、ある程度焼成した時点で、乾燥焼きをするというものです。

焼成時に水分が蒸発しやすくするため、ある程度焼成した時点で、乾燥焼きをするというものです。

チェッキング対策としては、最も有効な対策ではありますが、大量生産の現場での長時間の焼成は、下記のようなデメリットも多く、難しい対策かもしれません。

デメリット

- 生産効率が低下してしまう

- 生産コストが高くなってしまう

- 風味が劣化してしまう

3.2.サイズを小さくする

1つあたりのサイズが大きいものは、中心部分に水分が残るリスクが高まります。

1つあたりのサイズが大きいものは、中心部分に水分が残るリスクが高まります。

そのため、サイズを小さくすることで、水分が蒸発しやすく、チェッキングのリスクが軽減します。

3.3.厚みを薄くする

厚みのあるものより、薄いものの方が、当然水分が蒸発しやすく、中央部に残りにくくなります。

厚みのあるものより、薄いものの方が、当然水分が蒸発しやすく、中央部に残りにくくなります。

輸送時での揺れなどによる、商品の割れのリスクを考慮する必要はありますが、厚みをコントロールすることも大変有効な対策となります。

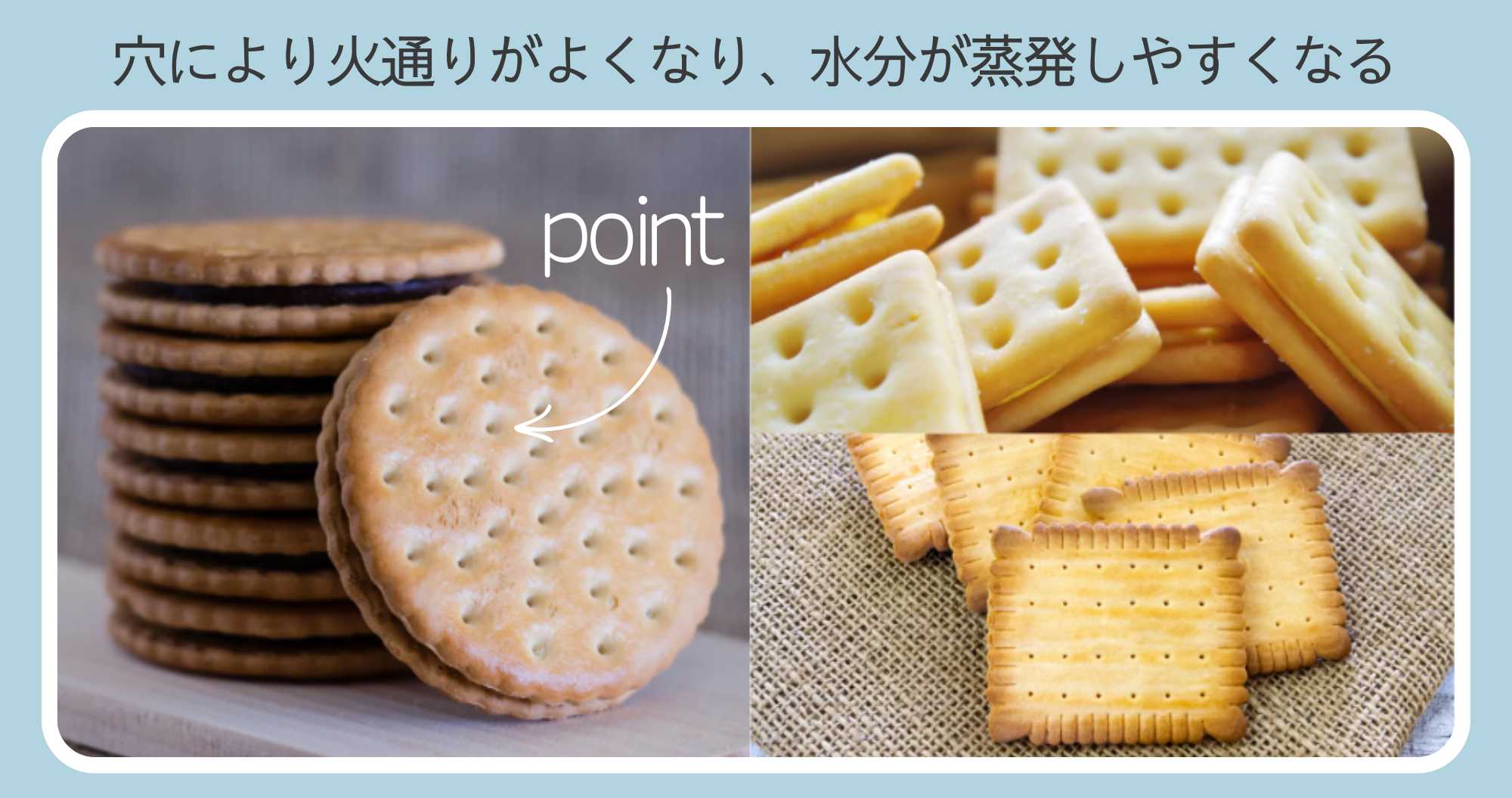

3.4.穴を開ける

市販のクッキーやビスケットの表面に、小さな穴が開いているのを見たことがある方も多いと思います。

市販のクッキーやビスケットの表面に、小さな穴が開いているのを見たことがある方も多いと思います。

あの小さな穴には生地を安定した浮きにする効果があると同時に、焼成中の火抜けがよくなり、生地中の水分が蒸発しやすくなるといった効果があります。

3.5.ゆっくりと冷却する

焼き上がりの生地をゆっくりと冷ますことも対策の1つです。

焼き上がりの生地をゆっくりと冷ますことも対策の1つです。

2章でお話した通り、焼き立てのビスケットは熱々であると同時に、柔らかい状態です。

ビスケットの温度が下がるにつれ、この柔らかさは失われていきますが、温かい温度帯を長く保ち、水分移行をしていく中で、ビスケットの柔らかさによって負荷が吸収され、結果としてチェッキングを抑制することができます。

- ビスケットを重ねて冷却する

- ビスケットを常温でゆっくりと冷却する

参考:『 Biscuit checking: understanding, strategies and recent advance』( CABI Publishing).48N.2025/03/11

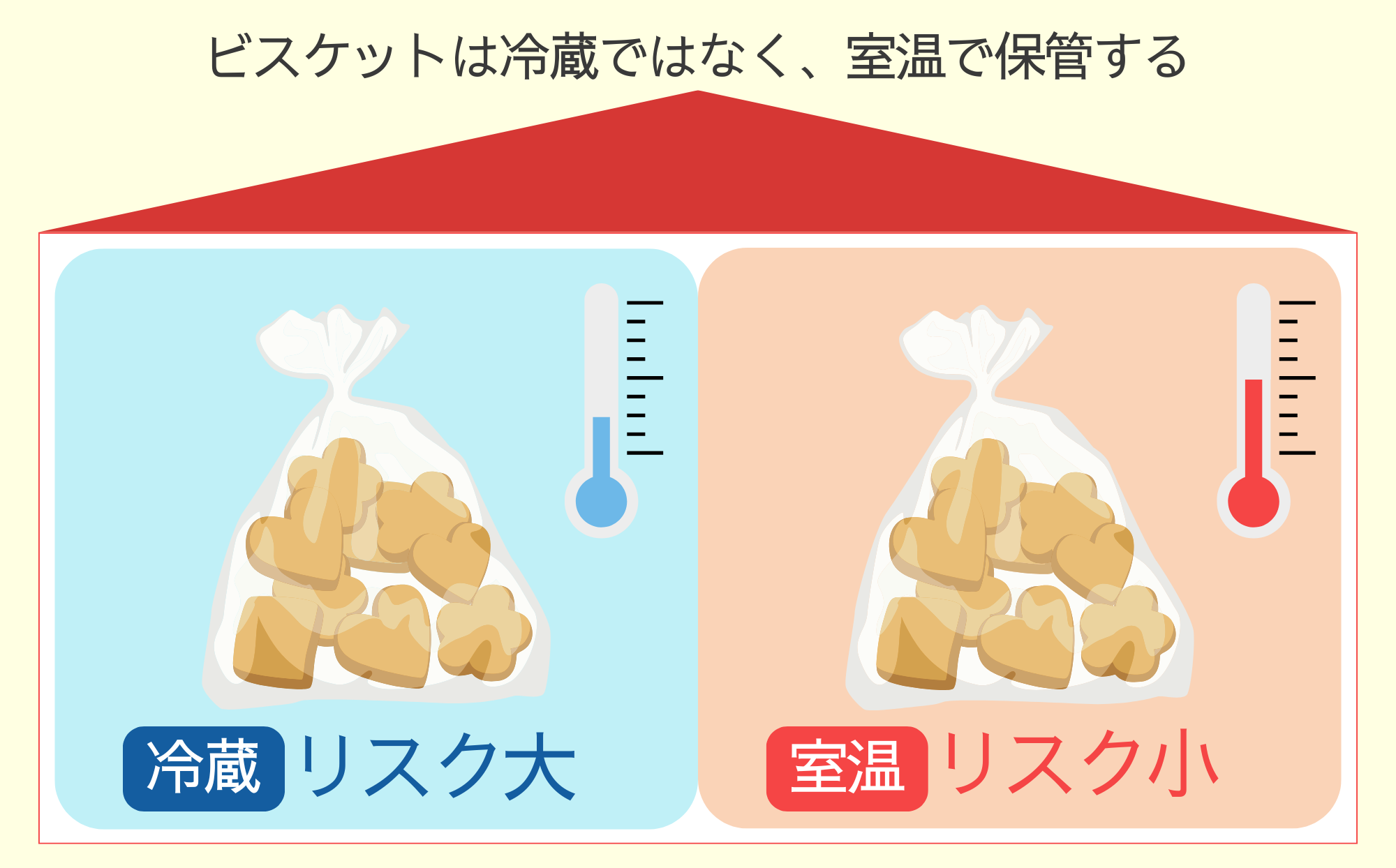

3.6.室温で保管する

3.5.でご説明したように、温かい温度帯はビスケットの柔らかさを保持することができます。

3.5.でご説明したように、温かい温度帯はビスケットの柔らかさを保持することができます。

そのため、湿度が同じで、保管が冷蔵と室温の場合には、保管温度が低い冷蔵下の方が、柔らかさが失われているため、チェッキングのリスクが高まります。

4.それでも解決できない!そんな時は?

ぜひ弊社までお問い合わせください!

3章では、すぐに出来るチェッキング対策をお伝えいたしました。

ただ、チェッキングは配合や生地状態、湿度や温度と複雑な原因が絡んでおり、ご紹介した対策ができないケースもあるでしょう。

そのような場合には、ぜひ弊社までお問い合わせください。

弊社では、長年、サブレに関するチェッキングの研究をしており、チェッキング抑制に効果的な製造方法を見出しました。

(2024年3月特許公開)

この方法により、多くのメーカー様にチェッキング抑制の効果を実感していただいております。

皆様の作る商品を楽しみに手に取り、パッケージを開けた全てのお客様に、ぜひ笑顔になっていただけるよう、弊社の技術をご活用いただければと思います。