皆さんは「油(以下、油脂)が酸化する」という言葉を耳にしたことはありませんか?

「酸化」は油に限らず、食品や金属、そして私たちの体内の細胞でも起こりうる現象であり、食品においては品質劣化や健康被害につながることがあります。

この記事では、油脂メーカーで研究に携わる筆者が、油の酸化について、その原因、健康への影響、対策をわかりやすく解説します。この記事を読めば、油の酸化にどう向き合えば良いかをご理解いただけるはずです。ご家庭での対策はもちろん、食品開発の現場でも役立つ情報をお届けします。

目次

1. 油脂の酸化とは品質の劣化

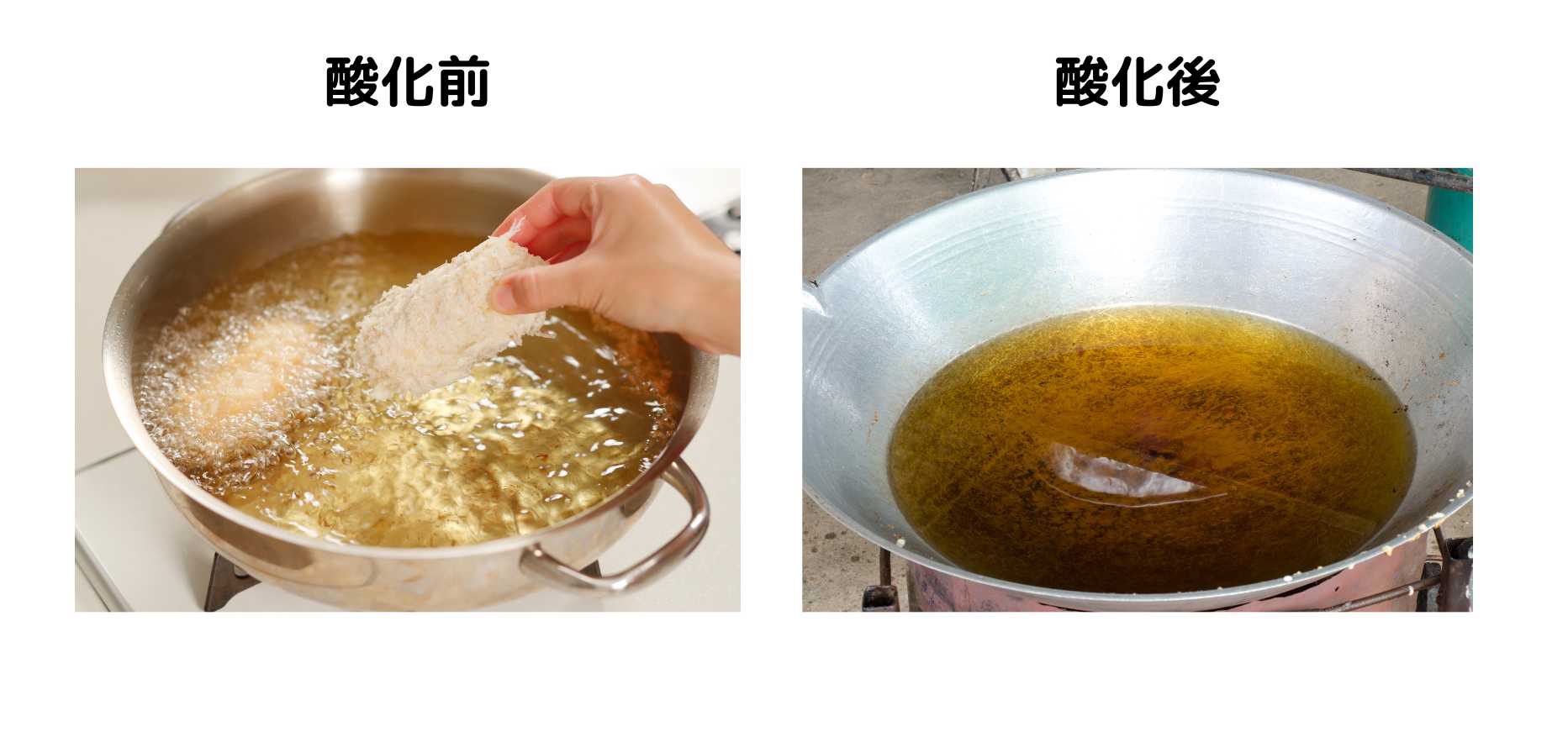

油脂が酸化すると、風味や色、粘度などが変化し、食品全体の品質が低下します。例えば、揚げ油を繰り返し使った後のベタつきや色の変化、開封後しばらく置いた揚げ菓子で感じる風味の劣化などは、酸化による典型的な変化です。 食用油だけでなく、化粧品や塗料など、油脂を含む製品も酸化によって品質が損なわれます。 このように、油脂の酸化を抑えることは、製品の品質を維持するために重要なポイントとなります。

食用油だけでなく、化粧品や塗料など、油脂を含む製品も酸化によって品質が損なわれます。 このように、油脂の酸化を抑えることは、製品の品質を維持するために重要なポイントとなります。

参考 化学製品PL相談センター_アクティビティノート第284号(2020年10月) 、あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センターニュース 2020年6月号、日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_1.1.脂質の定義、

2. 酸化した油脂を食べるとどうなる?

油脂は私たちにとって大切なエネルギー源ですが、酸化した油脂の摂取は、体調不良の原因となる可能性があります。ここでは、既存の研究結果をもとに、その影響について解説します。

2.1 食中毒様の症状が生じることがある

微生物による腐敗が原因でなくても、酸化した油脂を多く含む食品を摂取すると、嘔吐や下痢などの食中毒に似た症状が報告されています。

過去には、インスタントラーメンの普及初期に、フライに使用する油の劣化や製品管理の不備が原因で、健康被害が多発しました。その後、油脂を多く含む食品については、酸価や過酸化物価といった規格が設けられるようになりました。

現在では、規格管理や保管条件、製造工程の改善により、同様の事故は大幅に減少しています。

参考 (公社)日本食品衛生学会_食衛誌.Vol6,No.6、厚生労働省_酸価・過酸化物価に関する規定等

2.2健康への長期的な影響

酸化が進んだ油脂を少量でも長期間にわたって摂取し続けると、生成された酸化生成物が細胞にダメージを与えて老化を促進させ、病気のリスクを高める可能性が指摘されています。ただし、その影響は摂取量や期間、個人の体質など、様々な要因によって異なります。

私たちが日頃からできる対策としては、できるだけ新しい油を選び、適切な条件で保存・使用することが大切です。

参考 日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_第6章 脂質の酸化と酸化防止、6章 脂質の酸化と酸化防止、名古屋大学工学部_油化学 第14巻号2第(1965)、日本医科大学_日医大医会誌 2013; 9(3)、(公社)日本食品衛生学校_食衛誌.Vol.11,No.5

3.油脂の酸化の主な要因

3.1.酸素・熱・光・金属が油脂の酸化を進める

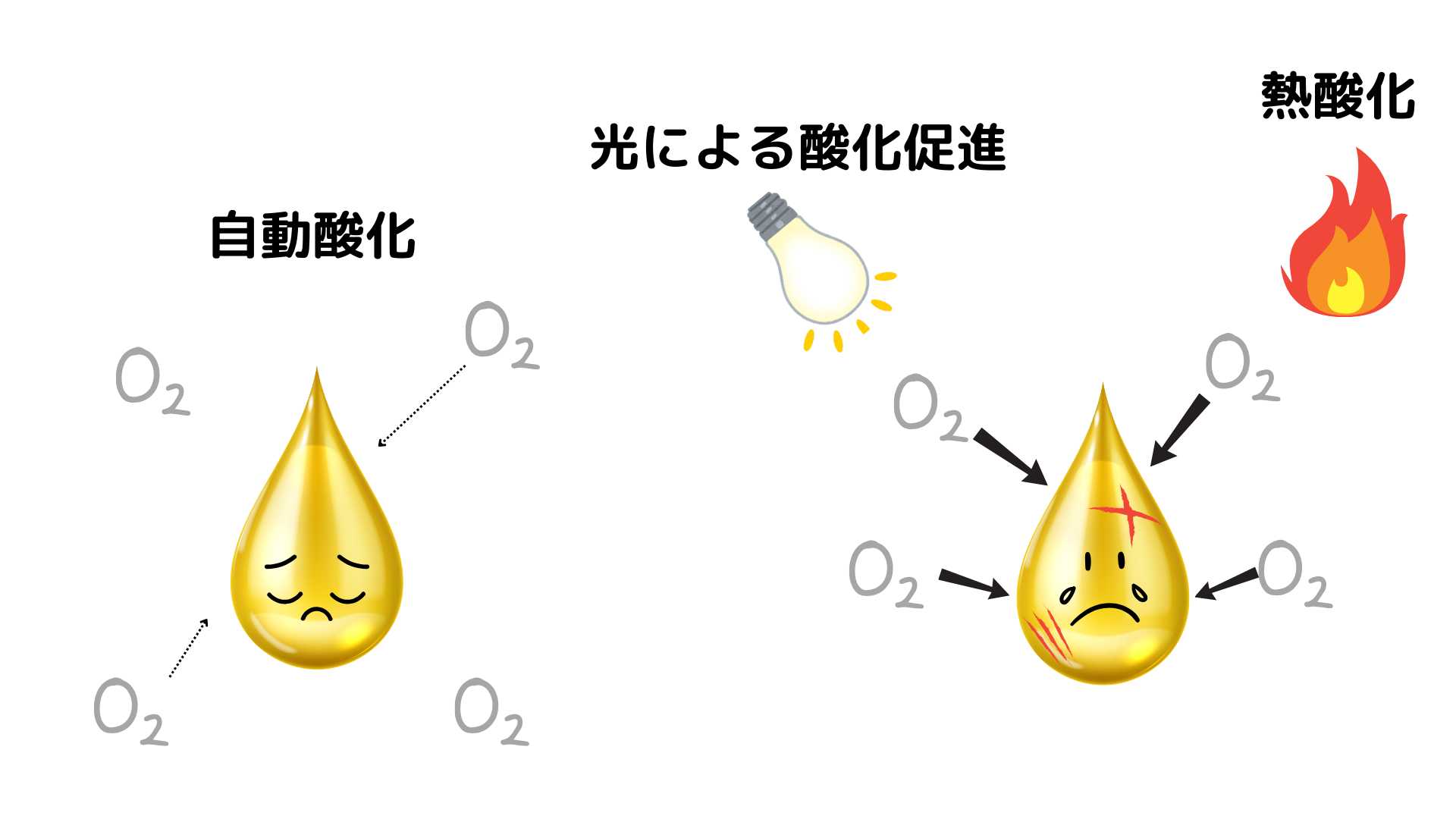

油脂が酸化する主な要因を以下にまとめました。

酸素:油脂と結びつき、酸化の主因となる

熱:高温加熱(揚げ物など)条件下では、酸化が加速(熱酸化)する

光:光増感物質(例:クロロフィルなど)は、光エネルギーの影響を受け、酸化を促進する

金属:原料由来や製造工程において混入しやすい金属イオンは酸化を促進する。用水由来の金属イオンにも注意

反応の進み方:常温・空気下における「自動酸化」は緩やか、高温下においては著しく進行。

参考 日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_1.6.色素、6.2.熱酸化、6.4.酸化防止剤と酸化防止機構、株)静環検査センター_生活衛生ニュース July 2015 Vol.2/no.7(通巻19号)

3.2.外的要因を遮断して、切り替えを早めに

油脂の酸化を抑えるには、外的要因を遮断することが最も大切です。

また、酸化が進んだ油を処分するタイミングも重要になります。

具体的な対策を、以下にまとめました。

- 密閉・遮光できる容器を使用し、直射日光を避けた涼所に保管。

- 開封後はできるだけ早く使い切る(期限が大幅に過ぎたものは使用しない)。

- 高温調理(揚げ油)は毎回新しい油を使う、または早めに切り替える。

- 異臭・粘度上昇・色の著しい変化を感じたら使用を中止し、処分する。

4.食品の酸化を防ぐ対策

油脂の酸化は品質に直結します。弊社のような食用加工油脂メーカーや油脂を原料として使用している加工食品メーカーは、商品の品質を維持するために複数の対策を組み合わせて実施しています。

ここでは主な対策について解説します。

4.1 食品を酸化要因に触れさせない

加工食品は、外的要因(酸素・光・熱・金属など)の影響を受けにくいよう、包装の段階で以下のような工夫がされています。

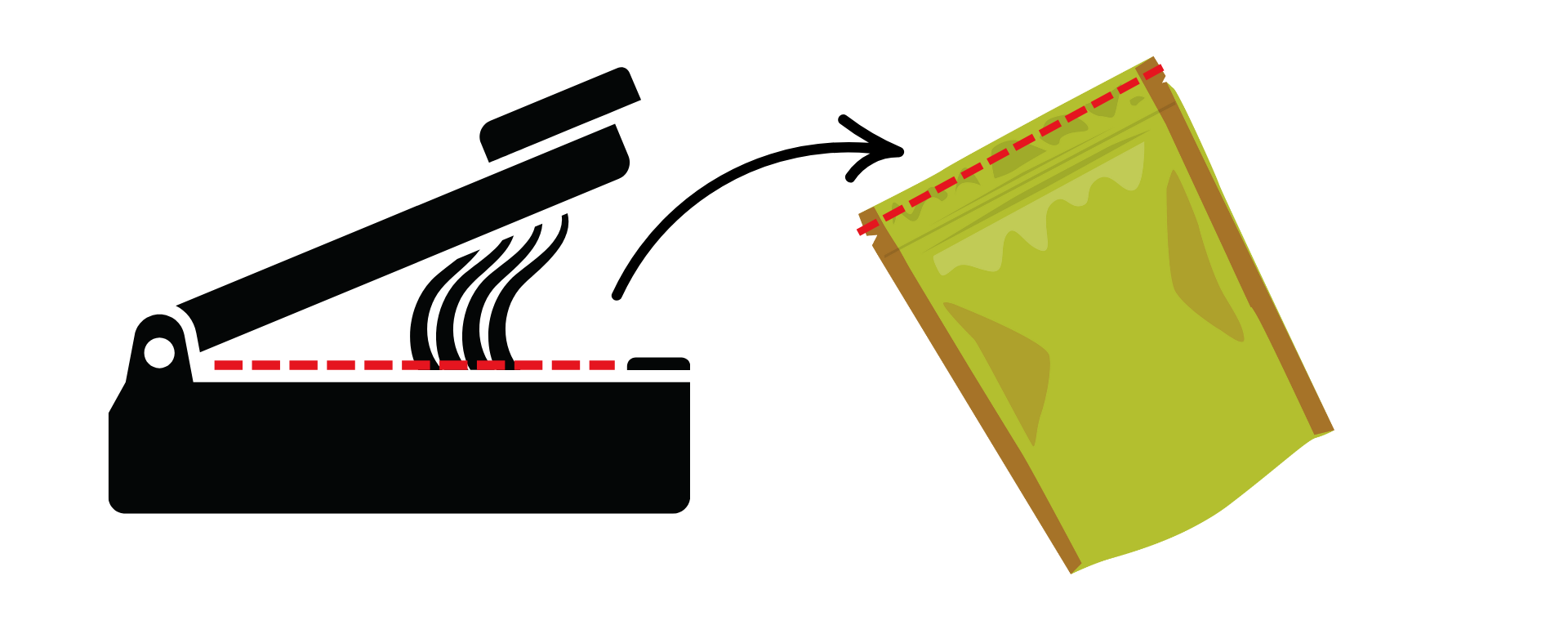

4.1.1 酸素の侵入を防ぐ

アルミやナイロンなどのガスバリア性の高い素材で包装し、シール部を確実に密閉することで気密性を高めます。

4.1.2.遮光素材を使用する

光を遮るために、アルミ素材や遮光性のある色付きの包装資材を選択します。

弊社でも、多くの製品で遮光性のある包装資材を用いて包装しています。

特に抹茶や抹茶を原料として使用した食品においては、油脂の使用有無に関わらず、遮光性の高い素材が用いられます。

抹茶には光増感物質(クロロフィル)が多く含まれており、光の影響を受けて油脂の酸化を促進させるほか、鮮やかな緑色が退色しやすいためです。

4.1.3.包装内の空間に窒素を充填する

空気を抜くと形が崩れてしまうものなど、容器包装内の空気を抜くことができない場合は、包装内の空間に窒素を充填して、酸素と触れないようにします。身近な例としてポテトチップスなどがあり、スナック菓子の袋が膨らんでいるのはこのためです。

参考 ポテトチップスやスナック菓子の袋はどうしてふく… | お客様センター | 株式会社湖池屋

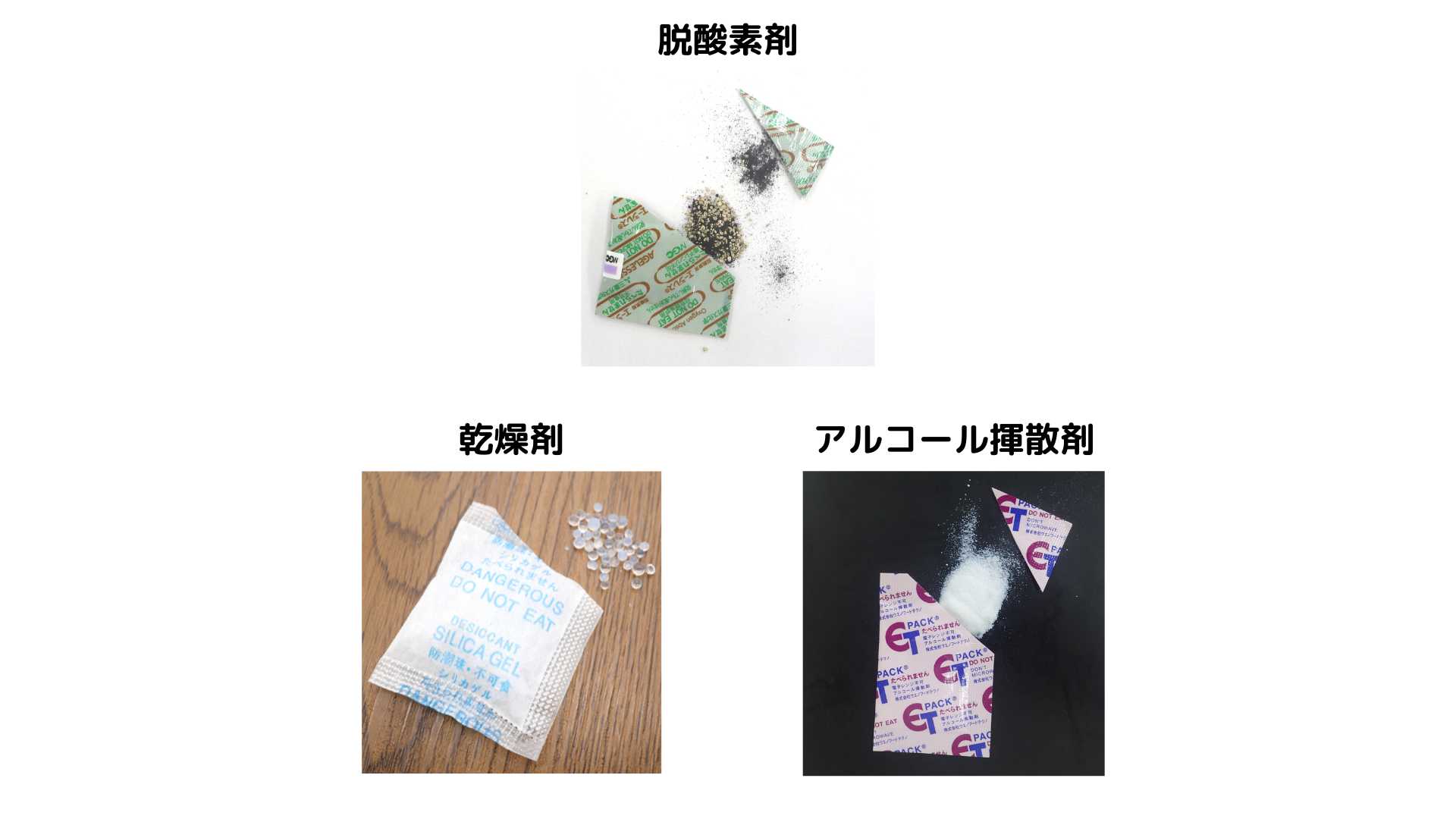

4.1.4.脱酸素剤を入れる

脱酸素剤は、鉄が錆びるという原理を利用して、包装内の酸素を吸収し油脂の酸化を防ぎます。

ちなみに、見た目が似たものに乾燥剤やアルコール揮散剤があります。

これらは、包装内の食品のカビの発生を抑制するほか、作りたての食感を持続させるために利用されます。

4.1.5.二重構造や逆流防止構造を利用する

容器を二重構造や逆流を防ぐ構造にすることにより、空気に触れずに、製品の鮮度を保てるようになっていいるものがあります。

これらの容器は、しょうゆの容器として開発され、使用が始まりましたが、サラダ油等の容器でも多く使われるようになっています。

参考 日本食品科学工学会_学会誌.第68巻第7号 2021年7月

4.2.食品自体を酸化に強くするには

食品そのものを酸化に強くするために、酸化に強い原材料や酸化抑制に有効な原材料を選択することも重要です。

4.2.1.精製された油脂を用いる

油脂加工品に用いる油脂の多くは「精製(搾油後に不純物を除去して品質を高める)」工程を経ています。未精製油には不純物には酸化物や金属など(酸化の要因)が含まれるため、精製工程を経た精製油は酸化しにくい性質を持ちます。

参考 日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_11.2.植物油脂の精製

4.2.2.酸化に強い油脂を選ぶ

加工食品の原料として使用される油脂は数多く存在しますが、中でも酸化に強い油脂として、パーム油、パーム核油、ヤシ油などが挙げられます。

これらの油脂には以下の特徴があります。

- 不飽和脂肪酸を含まない、または少ない

- 抗酸化作用を持つ成分を含む

- 原料果実に由来する酵素による油脂の分解がほとんどない

参考 一般社団法人 日本植物油脂協会_植物油の基礎知識、日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_10.2.各種油脂の特徴

4.2.3.酸化防止剤を配合する

酸化防止剤を油脂に添加すると、抗酸化作用が得られます。人工的に合成されたものを連想しがちですが、天然由来のものが広く使われています。

例:

- トコフェロール(ビタミンE)

- フラボノイド

- ポリフェノール

また、アスコルビン酸(ビタミンC)やクエン酸は酸化防止剤の作用を助けるため、組み合わせると相乗効果が期待できます。

参考 日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_6.4.酸化防止剤と酸化防止機構

5.酸化状態を科学的にチェックする

弊社を含む加工油脂メーカーでは、メーカーや消費者に安全で良質な食用加工油脂製品を提供するために、科学的手法で品質を分析し安全性を確認しています。

油の劣化具合は、味や香りでも判断できますが、正確な評価には科学的な分析が欠かせません。

酸化の度合いは、酸化物の量や酸化安定性などを分析することで評価します。

分析結果をもとに、製品が規格基準を満たしているかを確認します。

主な評価項目を以下にまとめました。

| 目的 | 指標 | 分析内容 |

| 酸化物の量 | 過酸化物価 | ヒドロペルオキシド(酸化一次生成物)の生成 |

| カルボニル価 | 酸化二次生成物(アルデヒドやケトンなど)の生成 | |

| 重合物 | 重合物の生成 | |

| 酸化安定性 | AOM(Active oxygen method) | 98℃加熱、過酸化物価が100に達する時間 |

| CDM(Conductometric determination method) | 120℃加熱、揮発性分解物を水中に捕集し、水の伝導率が急激に変化する時間 |

分析結果をもとに、製品が規格基準を満たしているかを確認します。

また、食品に関する酸化の規格基準は以下表にあるように、即席めんや菓子類、弁当、洋生菓子などにおいて、酸価や過酸化物価に関する基準が設けられています。

| 食品の種類 | 規格内容 |

| 即席めん |

|

| 菓子 |

|

| 弁当及びそうざい |

|

| 洋生菓子 |

|

参考 日本油脂化学会_油脂・脂質の基礎と応用_7.3.脂質の酸化度分析、(株)静環検査センター_生活衛生ニュース July 2015 Vol.2/no.7(通巻19号)、日本食品分析センター_JFRL ニュースVol.7 No.29Dec. 2023、厚生労働省_食品別の規格基準について、昭和52年11月16日_環食第248号、昭和54年6月29日_環食第161号

6.最後に

油脂の酸化は、食品の品質に大きな影響を与えるだけでなく、私たちの健康にも関わることがあります。 私たち食用加工油脂メーカーや加工食品メーカーは、油脂の酸化を抑制することで品質劣化を防ぎ、安全でおいしい商品をお届けできるよう努めています。

日ごろ何気なく手に取る食品も、よく観察してみると、様々な工夫が凝らされていることに気づくかもしれません。

弊社では、品質管理や研究開発のために、分析設備を充実させ、自社で各種の分析を行っています。

これまでに蓄積した知識や技術を生かし、酸化による風味劣化を抑える食品素材を開発し、自社製品に応用しています。

食品の開発や品質管理でお困りの場合や、各種食品分析のご依頼はお気軽にご相談ください。