『不飽和脂肪酸』は、脂質を構成する重要な脂肪酸の一種です。

不飽和脂肪酸は、人体にはなくてはならない栄養素のひとつで、健康維持に欠かせない成分です。

摂取することで、以下のようなさまざまな健康効果が期待できます。

- 血中コレステロールの低下

- 血圧の改善、安定化

- 中性脂肪の低下

- 美肌効果(皮膚の炎症抑制)

- 便秘の改善

- アレルギー症状の軽減

- 認知症の予防

このような多くの嬉しい効果があるなら、積極的に摂りたいと考える方も多いのではないでしょうか。

では、どの不飽和脂肪酸を摂取するとどのような健康効果が得られるのでしょうか?

また、それらはどのような食品に多く含まれているのでしょうか?

現状、私たちはどのくらい不飽和脂肪酸を摂取できているのでしょうか?

不飽和脂肪酸が多く含まれている食品を積極的に摂取すれば良い、というのはやや誤解を招く表現です。

大切なのは、摂取する総エネルギーを考慮した上で、脂肪酸の種類やポイントを理解し、バランスよく摂取することです。

脂肪酸をバランス良く摂取するためのポイントが1つあります。

n-3系の不飽和脂肪酸を積極的に摂ること

この記事では、加工油脂メーカーの管理栄養士が『不飽和脂肪酸』の種類や特徴、多く含まれている食品のランキングをまとめています。

さらに、実際の脂肪酸の摂取量や摂取目安量、栄養素を効率よく吸収できる食べ合わせの例やカンタンレシピ、それを摂取することによる健康効果も紹介します。

健康を意識して食生活を改善したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.不飽和脂肪酸を多く含む食品は?

脂質を構成する脂肪酸の一種である『不飽和脂肪酸』ですが、果たしてどのような食品中に含まれているのでしょうか?

本章では『不飽和脂肪酸』を含む食品や、『不飽和脂肪酸』の種類、主な健康効果について解説します。

1.1.不飽和脂肪酸を多く含む代表的な食品

積極的に摂りたい「不飽和脂肪酸」を多く含む食品をお伝えする前に、「不飽和脂肪酸」を多く含む食品と、「飽和脂肪酸」を多く含む食品の簡単な見分け方をお伝えします。

「不飽和脂肪酸」を多く含む食品のポイントは、『常温で固まらない油』を含む食品です。逆に、飽和脂肪酸を多く含む食品は『常温で固まる油』を含む食品です。

すべての場合に当てはまるわけではありませんが、覚えておくと便利です。

以下が、不飽和脂肪酸を多く含む代表的な食品です。

主には、植物油脂、魚介類、ナッツ類、大豆製品が挙げられます。

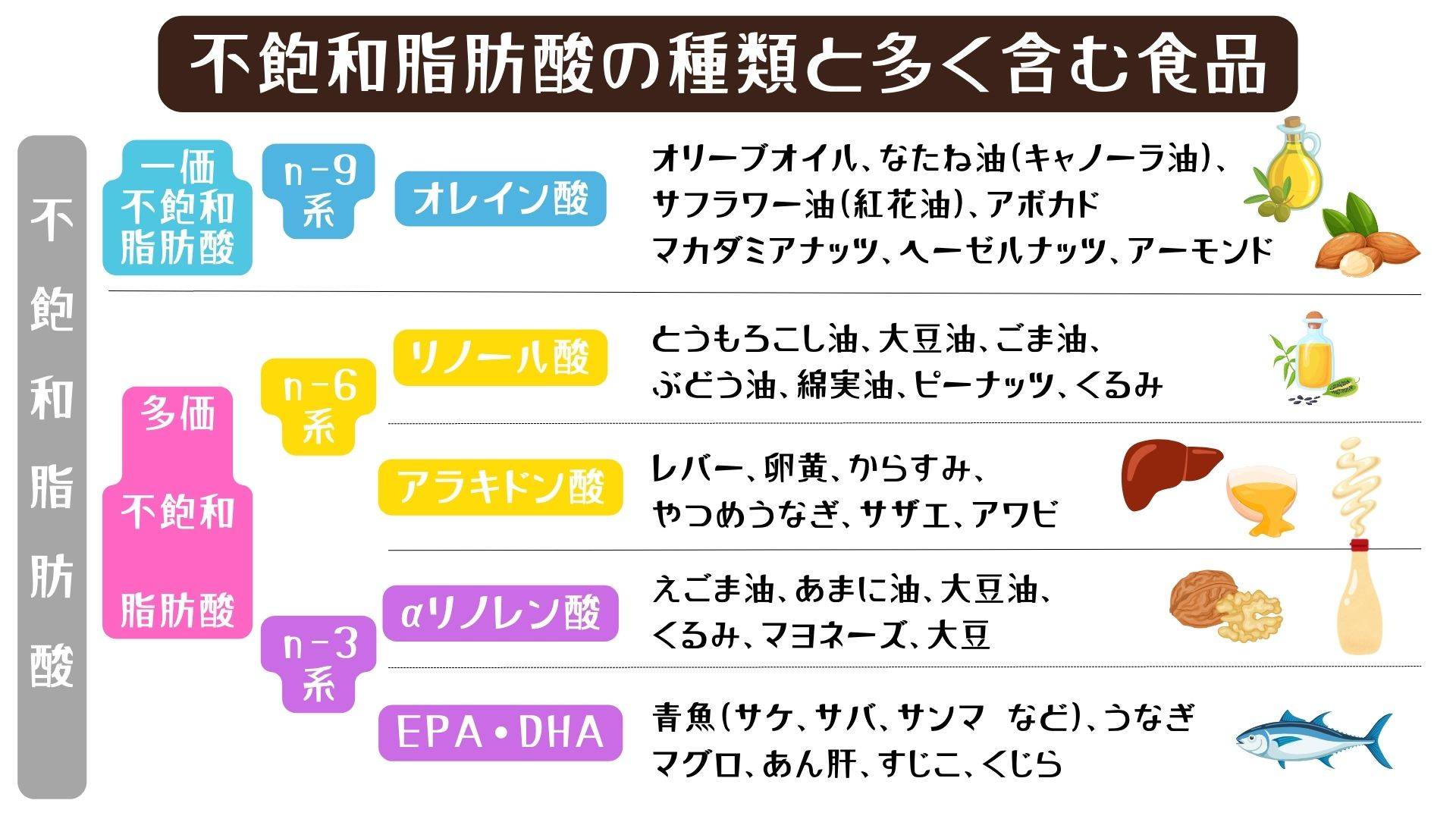

不飽和脂肪酸は、分子内の二重結合の数によって2つに分類されます。

1つの二重結合を持つものは『一価不飽和脂肪酸』、2つ以上持つものは『多価不飽和脂肪酸』と呼びます。

多価不飽和脂肪酸は、さらに二重結合の位置によって『n-6系脂肪酸』と『n-3系脂肪酸』という2つのグループに分類されます。

なお、一価不飽和脂肪酸は『n-9系脂肪酸』とも呼ばれます。

※n-9、n-6、n-3はω(オメガ)9、ω6、ω3の記号が用いられることもあります。

これらの分類の中に、さまざまな種類の脂肪酸が含まれています。

以下に、不飽和脂肪酸の種類ごとの代表的な脂肪酸と、それを多く含む食品をまとめました。

各脂肪酸ごとの“不飽和脂肪酸を多く含む食品ランキング”を2章にまとめていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

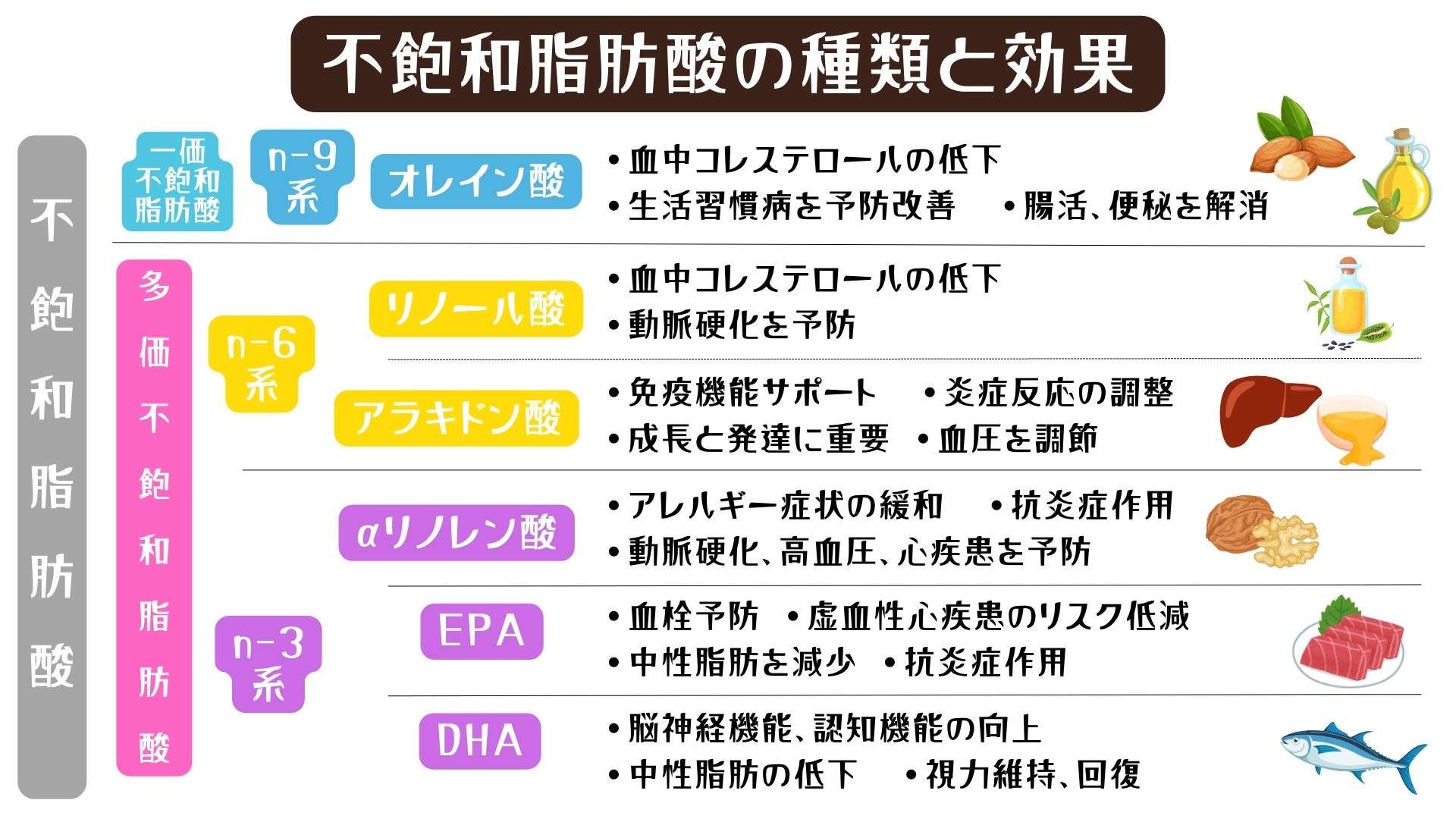

1.2.不飽和脂肪酸の種類と効果

ランキングをご覧いただく前に、各不飽和脂肪酸の主な種類と効果をご紹介します。(1)(2)(4)(8)

不飽和脂肪酸全般の効果としては、LDL(悪玉)コレステロールを減少させ、コレステロール値を改善する効果があります。

さらに、種類によってはHDL(善玉)コレステロールを増やしたり、中性脂肪の減少効果もあり、生活習慣病の予防に寄与します。

2.不飽和脂肪酸を多く含む食品ランキング

各脂肪酸の効果をご理解いただいたところで、それらを多く含む食品ランキングをご紹介します。

このランキングは、すべて『文部科学省 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』の可食部100gあたりの数値に基づいています。

日本人が摂取しやすい脂肪酸として、『2.1.一価不飽和脂肪酸 オレイン酸』および『2.2.多価不飽和脂肪酸 n-6系 リノール酸』についてはカテゴリー別にランキングをまとめました。

なお、油脂類は小さじ1が約4g、大さじ1が約12gになります。

その他の食品も目安として大まかな重量を『< >』で記載しています。

また、似たような食品や同じ食品の部位違い、形状違いなどを『/』で記載していますので、参考にしてください。

2.1.一価不飽和脂肪酸 オレイン酸(18:1)

日本人が摂取する一価不飽和脂肪酸の大部分はオレイン酸であると言われています。

オレイン酸は他の不飽和脂肪酸と比較して酸化しにくいため、長期保存や加熱にも強いという特長があります。

オレイン酸は、LDLコレステロールを増加させず、HDLコレステロールの減少もさせないことが報告されています。

また、胃酸の分泌を調整したり、便秘の解消に役立つとされています。(4)(8)

ただし、多量の摂取は冠動脈疾患のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。(8)

代表的な食品にオリーブオイルがありますが、様々な食品から摂取できます。

<油脂類>、<種実類>、<その他>にカテゴリー分けしたランキングをご紹介します。

※オレイン酸の数値は、脂肪酸組成18:1の合計値をもとにランキングしています。

| オレイン酸 <油脂類> | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | ひまわり油(ハイオレイック) | 80 |

| 2 | オリーブオイル | 73 |

| サフラワー油〔別名:紅花油〕(ハイオレイック) | ||

| 4 | やし油 | 65 |

| 5 | なたね油〔別名:キャノーラ油〕 | 58 |

| 6 | 落花生油 | 42 |

| 7 | 牛脂 | 41 |

| 8 | サラダ油 | 40 |

| ラード〔別名:豚脂〕 | ||

| 10 | 米ぬか油 | 39 |

| マーガリン(家庭用・有塩)/ファットスプレッド | 39/20 | |

| オレイン酸 <種実類> | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | ヘーゼルナッツ(フライ・味付け) | 54 |

| 2 | マカダミアナッツ(いり・味付け) | 42 |

| 3 | ペカンナッツ(フライ・味付け) | 37 |

| 4 | アーモンド(乾) <10粒:約12g> | 33 |

| 5 | ピスタチオ(いり・味付け) | 30 |

| 6 | カシューナッツ(フライ・味付け) | 27 |

| 7 | 落花生(乾) <10粒:約10g> | 22 |

| 8 | ブラジルナッツ(フライ・味付け) | 21 |

| ごま(ねり/いり) <大さじ1:約15g/8g> | 21/19 | |

| 10 | ひまわり | 13 |

| オレイン酸 <その他> | g/可食部100gあたり | |

| 1 | マヨネーズ(全卵/卵黄) <大さじ1:約14g> | 39/27 |

| 2 | コーヒーホワイトナー(液状・植物性脂肪) | 17 |

| 3 | 牛肉・和牛(リブロース/ばら) | 14/5.5 |

| 牛タン | 14 | |

| 豚肉(ばら/ロース) | 14/7.1 | |

| 6 | ウインナーソーセージ <1本:約20g> | 12 |

| 油揚げ <1枚:約30g> | 12 | |

| ポテトチップス(成型) <10枚:約20g> | 12 | |

| チョコレート(ホワイト/ミルク) | 12/10 | |

| 鶏卵(卵黄/全卵) <1個:約20g/60g> | 12/4 | |

| 11 | パイ(皮) | 9.9 |

| 12 | コーンスナック | 9.6 |

| 13 | うなぎ(白焼き) | 8.9 |

| 14 | アボカド <可食部1個:約120g> | 8.8 |

| 揚げパン | ||

2.2.多価不飽和脂肪酸 n-6系 リノール酸(18:2)

日本人が摂取するn-6系の98%がリノール酸とされています。(7)(8)

リノール酸は、体内で合成できない重要な脂肪酸であり、食品からの摂取が必要です。

サラダ油などの食用植物油脂や身近な加工食品、市販のお菓子に多く含まれています。

また、外食やファストフードで使用される油にも含まれています。

そのため、現在の食生活では気づかないうちに過剰に摂取している傾向があります。

リノール酸は、血中のコレステロール値を低下させる働きがあり、心血管の健康に寄与するなど、健康に良い影響が期待されます。

しかし、過剰摂取はHDLコレステロールの減少、アレルギー症状の悪化、高血圧など、いくつかの健康リスクを引き起こす可能性があるため、適正な摂取量を意識することが重要です。(4)(8)

| リノール酸 <油脂類> | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | サフラワー油〔別名:紅花油〕(ハイリノール) | 70 |

| 2 | ぶどう油 | 63 |

| 3 | ひまわり油(ハイリノール) | 58 |

| 4 | 綿実油 | 54 |

| 5 | とうもろこし油 | 51 |

| 6 | 大豆油 | 50 |

| 7 | ごま油 | 41 |

| 8 | サラダ油 | 34 |

| 9 | 米ぬか油 | 32 |

| 10 | 落花生油 | 29 |

※日本市場で流通しているサフラワー油(紅花油)やひまわり油の多くは、ハイオレイック(高オレイン酸)タイプが主流です。

| リノール酸 <種実類> | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | くるみ <10粒:約25g> | 41 |

| 2 | けしの実〔別名:ポピーシード〕 | 32 |

| 3 | まつの実 | 31 |

| 4 | ひまわり | 28 |

| 5 | ごま(ねり/いり)<大さじ1:約15g/8g> | 25/23 |

| リノール酸 <その他> | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | マヨネーズ(卵黄/全卵) <大さじ1:約14g> | 27/18 |

| 2 | 凍り豆腐(乾/水煮) | 16/3.2 |

| 3 | 湯葉(干し・乾/湯戻し) | 14/6.1 |

| 4 | きな粉 <大さじ1:約7.5g> | 12 |

| 5 | 油揚げ <1枚:約28g> | 11 |

| ツナ油漬缶詰 | ||

2.3.多価不飽和脂肪酸 n-6系 アラキドン酸(20:4)

アラキドン酸は、血圧や免疫機能を調整する効果があります。

特に乳児の脳や体の発達には必要不可欠な成分で、粉ミルクにも配合されています。

アラキドン酸はリノール酸から体内で合成される為、極端なダイエットなどを行わない限り、不足することはほとんどないと考えられています。

一方、摂り過ぎると動脈硬化を促進したり、アレルギー性湿疹、アトピー性皮膚炎を悪化させる原因となる場合があります。(4)

なお、食べる量が限られる食品や希少な食品が上位にランクインしているため、ランキングは拡大してご紹介しています。

| アラキドン酸 | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | スモークレバー(豚) | 0.67 |

| 2 | あんこう(きも) | 0.66 |

| 3 | 鶏卵(卵黄/全卵)<1個:約20g/60g> | 0.52/0.17 |

| 4 | からすみ | 0.47 |

| 5 | やつめうなぎ | 0.32 |

| キャビア(塩蔵) | ||

| 7 | 豚レバー | 0.3 |

| 8 | ふなずし | 0.28 |

| 9 | 塩さば(開き干し) | 0.26 |

| 10 | まぐろ(脂身) | 0.25 |

| ピータン | ||

| 12 | フォアグラ(ゆで) | 0.21 |

| うこっけい(全卵) | ||

| 14 | きちじ〔別名:きんき〕 | 0.19 |

| 15 | すじこ | 0.18 |

| さば | ||

| うに | ||

| いしだい | ||

<摂取上の注意点・ポイント>

摂取しやすい食品として「鶏卵」が挙げられますが、加熱するとアラキドン酸の効果が低下するため、できれば生の状態で食べることが効率的な摂り方とされています。

2.4.多価不飽和脂肪酸 n-3系 αリノレン酸(18:3)

αリノレン酸も体内で合成できない重要な脂肪酸です。

炎症を抑え、アレルギー症状を軽減したり、動脈硬化や高血圧の予防などに役立つ効果が期待されています。(4)(8)

αリノレン酸などn-3系脂肪酸は意識して摂取しなければ不足しやすい傾向があります。

食品から摂取したαリノレン酸のうち、約1割は体内でEPA、さらにDHAに変換されます。

| αリノレン酸 | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | えごま油 | 58 |

| 2 | あまに油 | 57 |

| 3 | あまに〔別名:フラックスシード〕 | 24 |

| 4 | えごま | 24 |

| 5 | チアシード <大さじ1:約9g> | 19 |

| 6 | くるみ <10粒:約25g> | 9 |

| 7 | なたね油〔別名:キャノーラ油〕 | 7.5 |

| 8 | サラダ油 | 6.8 |

| 9 | 大豆油 | 6.1 |

| 10 | マヨネーズ(全卵/卵黄)<大さじ1:約14g> | 5.5/4.9 |

| その他 | 油揚げ <1枚:約28g> | 2.3 |

| 納豆 <1パック:約45g> | 0.7 | |

<摂取上の注意点・ポイント>

αリノレン酸は非常に酸化しやすく、熱にも弱い性質があるため、加熱調理よりドレッシングやマリネなど非加熱調理での利用が適しています。

えごま油、あまに油は少しクセのある風味ですが、少量でαリノレン酸を摂取できるので、盛りつけたお料理や汁物に少量加えるのがおすすめです。(小さじ1で約2.3g摂取)

また、αリノレン酸を多く含む食品を摂る時は、体内で競合する作用を持つn-6系脂肪酸(リノール酸)をできるだけ控え、摂取バランスを意識しましょう。

2.5.多価不飽和脂肪酸 n-3系 EPA(20:5)

EPA(エイコサペンタエン酸)はIPA(イコサペンタエン酸)とも呼ばれます。

体内の血液のめぐりをスムーズにし、血液サラサラ効果があります。よって、血栓や動脈硬化の予防に役立ちます。

また、血中のHDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールや中性脂肪を減らす効果も報告されています。(4)(8)

特に魚油に多く含まれています。

魚介類の摂取量は年々減少傾向にありますので、意識して摂るようにしましょう。

| EPA(IPA) | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | あんこう(きも) | 3 |

| 2 | すじこ/イクラ | 2.1/1.6 |

| 3 | さば(たいせいよう/まさば) | 1.8/0.69 |

| 4 | まぐろ(脂身) | 1.6 |

| 5 | やつめうなぎ | 1.5 |

| さんま | ||

| 7 | まいわし(みりん干し) | 1.4 |

| にしん(開き干し) | ||

| 9 | きちじ〔別名:きんき〕 | 1.3 |

| 10 | いわし水煮缶 | 1.2 |

| やきのり | ||

| その他 | さばの水煮缶 | 0.93 |

| つみれ | 0.25 | |

| ツナ缶(まぐろ水煮) | 0.11 | |

2.6.多価不飽和脂肪酸 n-3系 DHA(22:6)

DHA(ドコサヘキサエン酸)はEPAから体内で合成されますが、その変換率は約1%と非常にわずかです。

EPAと同様、魚油に多く含まれています。

脳の構成成分として、主に脳や神経系の発育と機能に関与しているほか、記憶力低下や認知症の予防に効果があることが報告されています。

また、EPAとの相乗効果で脳内の血管を健康に保つ効果が高まるほか、血中のLDLコレステロールや中性脂肪を減少させる効果も期待されています。(4)(8)

魚介類にはEPA、DHAだけでなく良質のたんぱく質も豊富なため、脳や体の健康維持のためにも積極的に摂取しましょう。

| DHA | g/可食部100gあたり | |

|---|---|---|

| 1 | あんこう(きも) | 5.1 |

| 2 | まぐろ(脂身) | 4 |

| 3 | さば(たいせいよう/塩さば) | 2.6/2 |

| 4 | すじこ/イクラ | 2.4/2 |

| 5 | さんま | 2.2 |

| 6 | キャビア(塩蔵) | 1.6 |

| 7 | きちじ〔別名:きんき〕 | 1.5 |

| 8 | めざし | 1.4 |

| 9 | さばの水煮缶 | 1.3 |

|

にじます

|

||

| その他 | ツナ缶(まぐろ水煮) | 0.44 |

<摂取上の注意点・ポイント>

DHAやEPAは脂溶性成分であるため、脂質を含む食事と一緒に摂取すると吸収率が高まります。

脂肪を多く含む魚介類は、鮮度の良いうちに食べるようにしましょう。

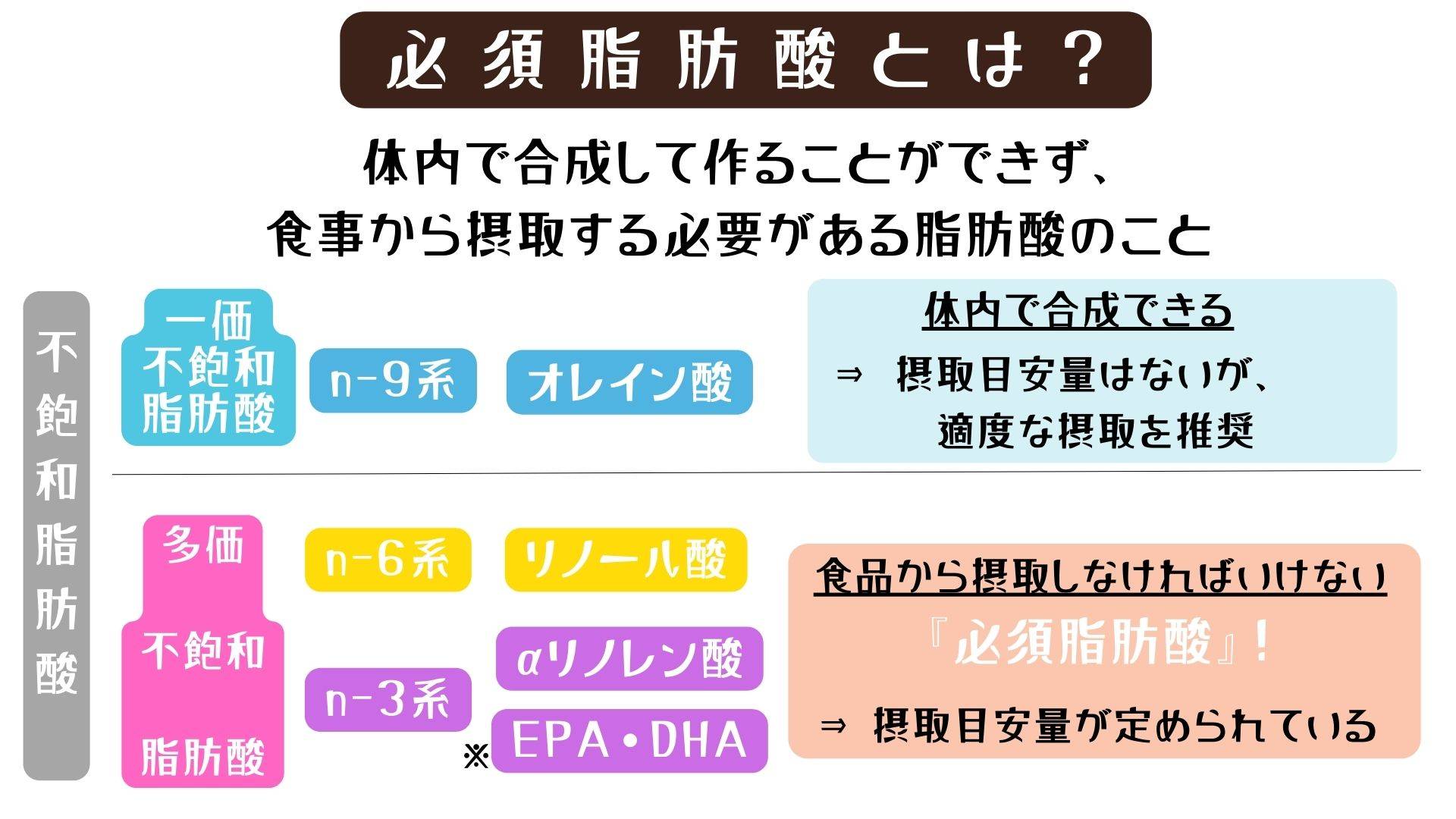

3.不飽和脂肪酸の摂取目安量

不飽和脂肪酸の中には、「体内で合成できるもの」と、「体内で合成できない(または、合成できても必要量を満たせない)ために食品から摂取しなければいけないもの」があります。

後者は『必須脂肪酸』と呼ばれています。

必須脂肪酸も脂質の一種なので、摂りすぎはエネルギーの過剰摂取につながり、肥満の原因になることを念頭に置きましょう。

体内で飽和脂肪酸から合成できる『一価不飽和脂肪酸』は、必須脂肪酸ではないため、摂取量の目安量や目標量は設定されていません。

ただし、過剰に摂取すると肥満の原因になったり、心血管疾患のリスクを高める可能性があるため、過剰摂取には注意が必要です。

一方、必須脂肪酸である『多価不飽和脂肪酸』については、全体の推奨量は設定されていませんが、n-6系およびn-3系脂肪酸については摂取目安量が設定されています。

※n-3系のEPAとDHAは、厳密には体内で合成されないわけではありません。実際には、αリノレン酸から体内で合成されることが分かっています。ただし、体内での合成量が十分でない場合も多いため、これらは必須脂肪酸と言っても良いです。

EPAとDHAは、健康維持に重要な役割を果たす栄養素であるため、食事から積極的に摂取することが推奨されています。

また、脂肪酸のバランスが悪いと、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病のリスクが高まる為、バランスを意識して摂取することが重要です。

脂肪酸全体の望ましい摂取比率は、飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸=3:4:3とされています。(4)

これにより、一価不飽和脂肪酸が不足すると、LDLコレステロールが増え、生活習慣病のリスクが高まる可能性があります。

さらに、多価不飽和脂肪酸はn-6系:n-3系=4:1が理想とされています。(4)

日常の食事ではn-6系の油脂が多く摂取される傾向があるため、特に注意が必要です。

以下に、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」より、n-6系、n-3系不飽和脂肪酸の食事摂取基準(g/日)をまとめました。

必須脂肪酸は多くの生理活性物質(ホルモンや細胞膜など)の原料となり、不足すると成長や免疫反応に異常が生じる可能性があります。(1)

必須脂肪酸の中には少量ですが体内で合成されるものもありますが、基本的には食品から摂取する必要があります。

必須脂肪酸の食事摂取目安量を下回らないように注意しましょう。

実際の摂取量を厚生労働省『令和5年国民健康・栄養調査報告』で見てみると、調査対象者全体の平均摂取量は1日あたりn-6系は10.65g、n-3系は2.26gでした。

比率にするとn-6系:n-3系=約4.7:1となります。

n-6系、n-3系について年代・性別に分けてみると、どの年代で見ても摂取目安量を満たしていましたが、特に男性は年齢が若いほど実際の摂取量が減る傾向がありました。

ちなみに飽和脂肪酸の平均摂取量は18.0g、一価不飽和脂肪酸は22.41g、多価不飽和脂肪酸は12.91gでしたので、比率にすると飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸=約3.3:4:2.4であり、飽和脂肪酸はやや多めで、多価不飽和脂肪酸はやや少なめの摂取量であることがわかります。

現代の食事ではDHAやEPAを豊富に含む魚介類の消費量が減少していることが一因と考えられます。(9)

理想的な脂肪酸バランスを目指し、さまざまな食品を組み合わせて摂取することが重要です。

特に、意識して魚介類を食卓に取り入れることが大切です。

4.効果的な食べ合わせ食品とカンタンレシピ

不飽和脂肪酸を効率よく吸収し、他のビタミンやミネラルなどの栄養素の吸収を促す、おいしい食べ合わせやカンタンレシピをご紹介します。

4.1.オリーブオイル × 納豆 × キムチ(オレイン酸 × αリノレン酸・ナットウキナーゼ × 乳酸菌)で血液サラッサラ&便秘解消!

■カンタンレシピ

納豆にオリーブオイルとキムチを混ぜるだけ!

■効果

オリーブオイルのオレイン酸はHDLコレステロールを下げずにLDLコレステロールを減らす働きがあります。

納豆に含まれるαリノレン酸は血液を流れやすくし、血圧を下げる効果があります。

また、酵素である「ナットウキナーゼ」は血栓を溶かし、血管を詰まりにくくする作用があります。

これらを一緒に摂取することで、より強力な血液サラサラ効果が期待できます。

また、納豆に豊富なビタミンKは脂溶性のビタミンで、骨の健康維持に貢献し、骨粗しょう症予防にも役立ちます。

さらに「キムチ」を加えるのが筆者のおすすめ。

発酵食品同士の相乗効果で腸内環境が整い、オレイン酸の便秘解消効果をアップします。

4.2.サバ缶 × ほうれん草(DHA・EPA × カリウム・ビタミンE)で血圧管理!

栄養豊富なサバですが、お魚料理はちょっとめんどくさい。。。という人に、サバ缶を利用したカンタンレシピです。

■カンタンレシピ

①ほぐしたサバの水煮缶に、ゆでて食べやすくカットしたほうれん草を和えます

②お醤油や少しのお砂糖、ごま油、ブラックペッパーで味を調えるだけ!

③仕上げに白ごまをかけて、カンタン副菜のできあがりです。

味付けはめんつゆでもOK。ブラックペッパーはたっぷりがおすすめです。

■効果

サバにはEPAとDHAが含まれており、これらは血液をサラサラにして血液の健康を保ちます。

ほうれん草にはカリウムが豊富で、体内の余分なナトリウムを排出することで血圧を下げる効果があります。

また、ほうれん草に含まれるビタミンEは、サバのDHAやEPAの酸化を防ぎ、その効果を最大限に引き出します。

さらに、ほうれん草に含まれるビタミンAやビタミンEは脂溶性ビタミンであり、サバの脂質によって吸収効率が高まります。

サバ缶がちょっと苦手な方は、ツナ缶で代用しても大丈夫ですが、低脂質なゆえにEPAやDHAの摂取量が減少しますので、えごま油やあまに油で補うのが良いでしょう。

4.3.くるみ×きなこ(αリノレン酸・メラトニン × トリプトファン・カルシウム)で睡眠の質向上!

不足しがちなn-3系脂肪酸を豊富に含むのは、ナッツ類の中では「くるみ」だけです。

そんな手軽なくるみを使ったカンタンおやつレシピを紹介します。

■カンタンレシピ

①フライパンに砂糖大さじ2と水大さじ1を入れ火にかけます。

②①がふつふつと沸騰してきたら、ローストくるみ50gを入れ、箸で混ぜ絡ませます。(生くるみの場合は軽くローストしてから加えてください。)

③きな粉大さじ1~2も加え、混ぜ続け、表面が白っぽくさらさらした状態になったら完成です!

■効果

くるみに特に多く含まれるαリノレン酸は、血液中の脂質濃度を下げ、コレステロールや中性脂肪を抑える効果があります。

また、くるみに豊富に含まれる抗酸化物質は特に注目されており、「メラトニン」は睡眠を促すホルモンとして不眠予防に効果が期待されています。

さらに、きなこなど大豆製品に含まれる「トリプトファン」はメラトニンの材料となる必須アミノ酸の一つで、睡眠の質向上に役立ちます。

寝る前の小腹満たしやおやつには、栄養たっぷりのカンタンおやつ“くるみきなこ”がおすすめです。

さらなる睡眠の質向上効果を狙うなら、乳製品を一緒に摂取すると良いでしょう。

5.まとめ

この記事を読んで、不飽和脂肪酸への理解が深まりましたか?

不飽和脂肪酸は健康維持には欠かせない重要な栄養素です。

大切なのは、脂肪酸の種類やポイントを押さえて、バランスよく摂取することです。

もちろん、摂取する総エネルギーを考慮することも重要です。

●理想的な摂取比率

■ 飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸=3:4:3

■ n-6系:n-3系=4:1

●バランス良く摂取するためのポイント

◎ n-3系の不飽和脂肪酸を積極的に摂る

- 魚介類を積極的に食べる:例えば、週に一度「〇曜日はお魚の日」などと決め、習慣化してみましょう。

- 料理の仕上げにえごま油やあまに油をかける:風味やコクもプラスされ、満足感もアップします。

- おやつにはナッツや種子類、小魚を:健康的なおやつとして最適です。

- 自宅での調理を増やす:自分で調理することで、使用する油の種類をコントロールできます。

これらを意識し、多く含まれる食品ランキングや効果的な食べ合わせ例を参考にしながら、食生活を見直してみましょう。

バランスの取れた食事を心がけることで、より健康的な生活を手に入れることができるでしょう。

【参考文献】

(1)中屋豊(2023)『よくわかる栄養学の基本としくみ 第2版』秀和システム

(2)五十嵐修監訳(2022)『オックスフォード 食品・栄養学辞典 新装版』朝倉書店

(3)斉藤勝裕(2019)『「食品の科学』が一冊でまるごとわかる』ベレ出版

(4)中村丁次(2012)『栄養の基本がわかる図解辞典』成美堂出版

(5)文部科学省:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年

(6)厚生労働省:令和5年国民健康・栄養調査報告

(7)厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2025年版)

(8)日本植物油協会:脂肪酸の働き

(9)農林水産省:だから、お魚をたべよう!