焼き立てパンの美味しさが持続したらいいのに。

パン作りをお仕事にされる方は、一度は考えたことがあるのではないでしょうか?

外はパリッと、中はもっちりとしたフランスパン。

ザクザク食感のビスケットとふわふわ食感のパンとのコントラストが魅力のメロンパン。

油と生地の芸術的な層が織りなす、サクサク感とジューシー感がたまらないクロワッサン。

多くのパンの美味しい時間は、残念なことにとても短く、翌日には大きく品質が低下しているでしょう。

- パンを袋に入れ、乾燥を防ぐ

- 賞味期限を短く設定する

上記のような対策は、多くのパン屋さんで行われていますが、やはり時間とともに パサパサとした食感となり、十分な効果が得られにくい対策でもあります。

冷凍保管という対策もありますが、冷凍販売専門でない限りは、やはり現実的ではないでしょう。

それだけ、美味しさの持続は、パン作りに携わる方々の永遠の課題でもあります。

それでは時間とともに風味や食感が悪化する“パンの老化”は、どうして起きてしまうのでしょうか?

そして、このパンの老化に対し、もっと効果的な対策はないのでしょうか?

本記事では、10年以上にわたり、パン商品の開発に携わった開発員が、パンが老化する原因とその対策についてご説明いたします。

パンの美味しい時間を延ばすことで、賞味期限を延長できるだけでなく、パンを購入するお客様にもきっと喜んでいただけることでしょう。

目次

1.パンの老化は、主にでん粉の老化が原因

パンは焼成後、時間とともに本来の美味しさが損なわれていく“老化”という現象が起こります。

一般的に“パンの老化”とは、商品価値が低下するすべての現象を指します。

商品価値の低下とは、硬くなる、水気が抜けてパサパサとした食感になる、味や香りが劣化する、美味しさが損なわれることを言います。

この中で、最も変化が激しく、目立つものが硬くなる現象でしょう。

この硬くなる現象は、でん粉の老化が主因とされています。¹⁾

広義には、クラストへクラムの水分が移行することも老化とされますが、1章では、パンの骨格であり、食感を最も左右させる“でん粉の老化”にフォーカスしてご説明いたします。

1.1.でん粉の性質

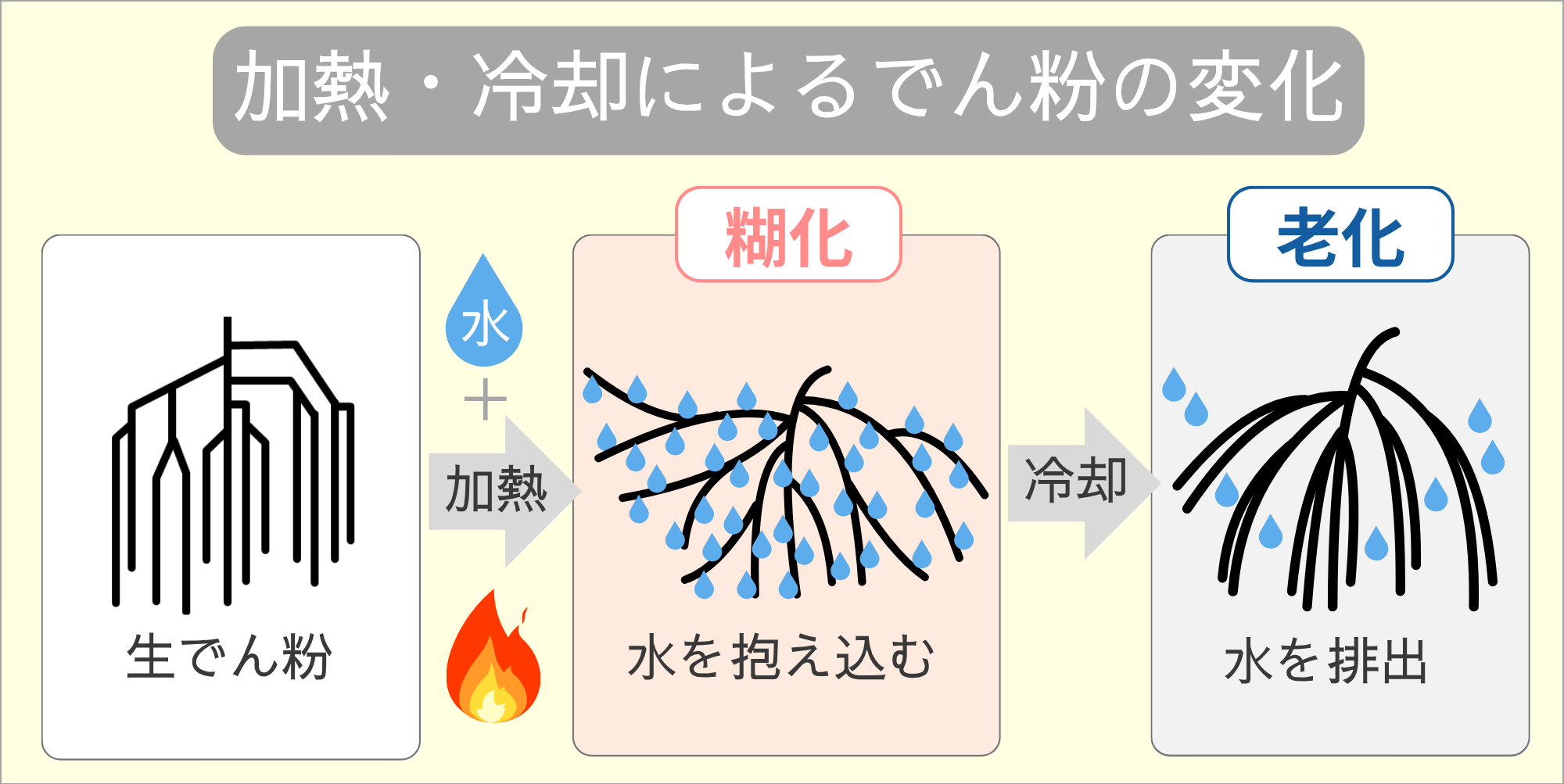

でん粉の老化は、でん粉が糊化でん粉から老化でん粉へ変化する現象です。

詳細については、1.2.でご説明いたしますが、まずはでん粉の性質について理解を深めていきましょう。

パンの主原料である小麦粉には、70~75%のでん粉²⁾が含まれており、このでん粉によって、パンは特徴的な食感を持ち、焼き上がりの形が保たれています。³⁾

良い働きをする一方で、でん粉には温度や経時による変化が起きやすいといった厄介な面があり、パンの食感を著しく低下させるのです。

では、どうしてでん粉は食感を著しく低下させてしまうのでしょうか?

それは、小麦でん粉を構成する成分に原因があります。

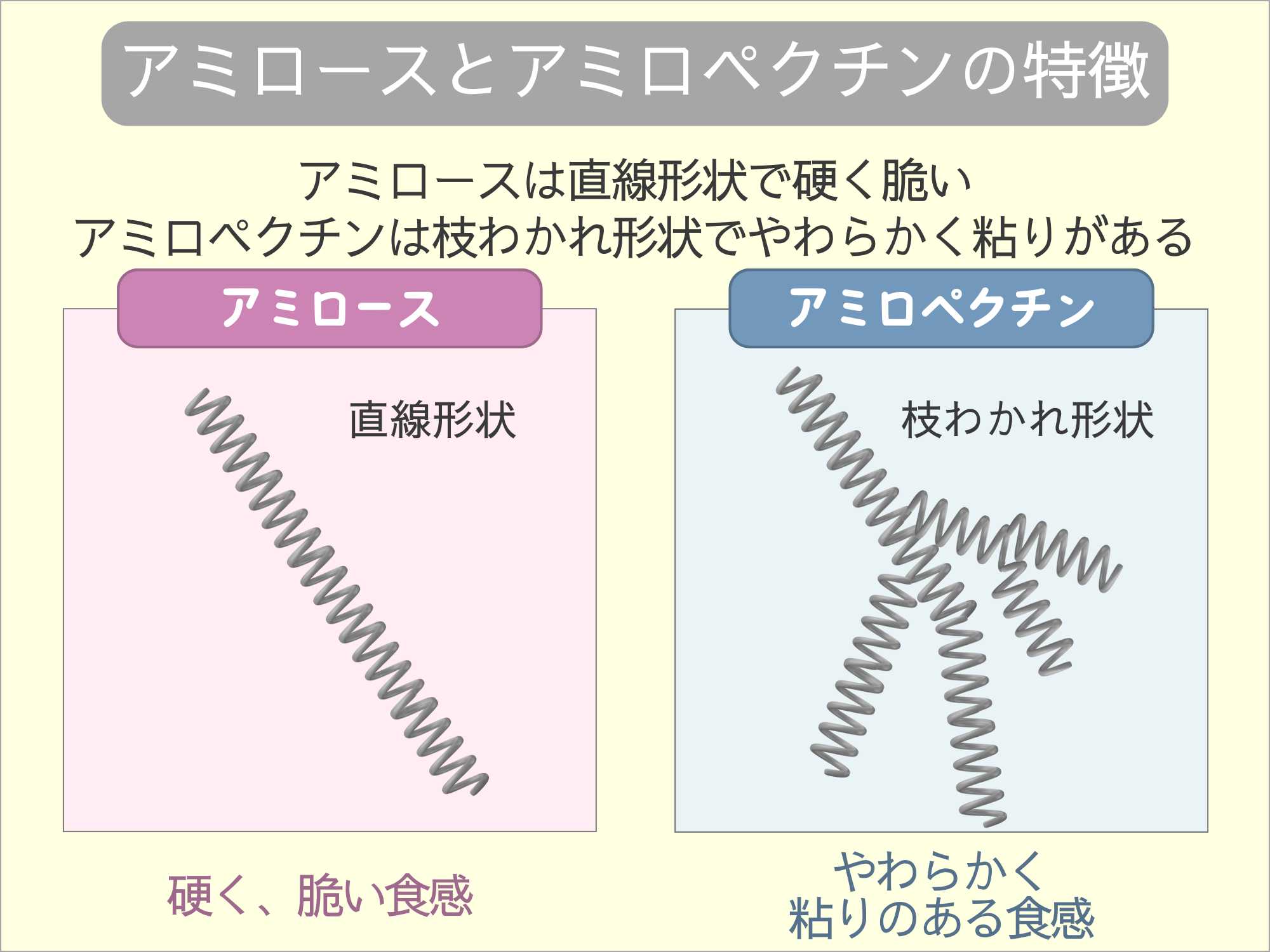

小麦でん粉は、約25%のアミロースと、約75%のアミロペクチンで構成されおり、それぞれ下記の図のような特徴をもっています。³⁾

3)

3)

でん粉の種類により、アミロースとアミロペクチンの割合が異なり、これらの割合の少しの差によって食品の食感が決まっています。

アミロースが多いでん粉の場合

食感:硬く、脆い食感⁴⁾(例:じゃがいも等)

特徴:老化が速い⁶⁾

アミロペクチンが多いでん粉の場合

食感:やわらかく、粘りのある食感⁴⁾(例:タピオカやもち米等)

特徴:老化が遅い⁶⁾

参考:阿久澤さゆり.「デンプンの化学①デンプンの分子構造と性質の基礎」.『化学と教育』.71巻10号(2023年).(2025-05-19閲覧)

1.2.でん粉の老化が起きる仕組み

でん粉は下記の図のように、水と一緒に加熱することで水分を含み膨潤し、糊化でん粉へ変化する“糊化”という現象と、温度が下がると水を排出し、老化でん粉へ変化する“老化”という現象が起こります。

炊きたてのもちもちとしたご飯が、冷めたらパサパサとした状態になってしまったという経験がある方も多いと思います。

これこそが、でん粉の“糊化”と“老化”の変化であり、パンでも同様の変化が起きているのです。

参考:吉尾信子.「でん粉」.独立行政法人農畜産業振興機構.更新日2010-5-10.(2025-01-23閲覧)

1.3.老化が最も進みやすい環境は冷蔵下

でん粉にとって、最も老化が進む温度は「0℃付近」と言われています。⁶⁾

カビや腐敗対策から、冷蔵庫にパンを入れたいところではありますが、冷蔵下はパンの老化が進みやすい、とても過酷な環境です。

夏に比べ、冬にパンの老化が進みやすい理由は、室温が下がり、でん粉の老化温度帯に近づくためです。

ちなみに冷凍保管においては、正しい冷凍方法※1で行えば、出来立てのパンの美味しさを1ヶ月ほど保持させることもわかっております。

しかし、解凍時に冷蔵温度帯を通過しなくてはいけないため、解凍方法によっては反って品質が低下してしまうこともあり、注意が必要です。

これらを踏まえると上記の理由により、生野菜やホイップクリームといった生ものを使用したパンや、冷蔵喫食を想定したパンで無い限りは、常温での販売が基本となるでしょう。※2

※1.パンの水分の蒸発を防ぎ、-40℃以下で急速冷凍し、-20℃位で保管することで、パンの風味や食感が出来立てに近い状態で、1ヶ月程保持することが可能になります。

※1.パンの水分の蒸発を防ぎ、-40℃以下で急速冷凍し、-20℃位で保管することで、パンの風味や食感が出来立てに近い状態で、1ヶ月程保持することが可能になります。

※2.例外として、サンドイッチのような具材からの水分で、パンのしっとり感を持続させることが可能なパンもあります。

2.パンの老化抑制効果のある4つの素材

2章では、パンの老化抑制効果のある、以下の4つの素材をご紹介いたします。

素材①|乳化剤(飽和脂肪酸モノグリセライド)

素材②|酵素剤(α-アミラーゼ)

素材③|加工でん粉

素材④|油脂

油脂を除いては、多くの方には、馴染みのない素材かもしれません。

上記、乳化剤(飽和脂肪酸モノグリセライド)と酵素(α-アミラーゼ)は、でん粉の老化抑制に大きく寄与し、加工でん粉と油脂はパン全体の老化を抑制します。

これらの素材は、大手食品メーカーでは当たり前のように使用されており、皆様も知らないうちに口にしている素材でもあります。

大手食品メーカーでは、配送工程を経る必要があり、消費者の手に渡るまでに長い時間を要します。

そのため、消費者の方々に美味しさを届けられるよう、このような素材はパンを含め、多くの食品で応用されているのです。

それでは、これらの素材がどのようにでん粉及び、パン全体に作用し、パンの老化を抑えるのかをご説明いたします。

素材①|乳化剤(飽和脂肪酸モノグリセライド)

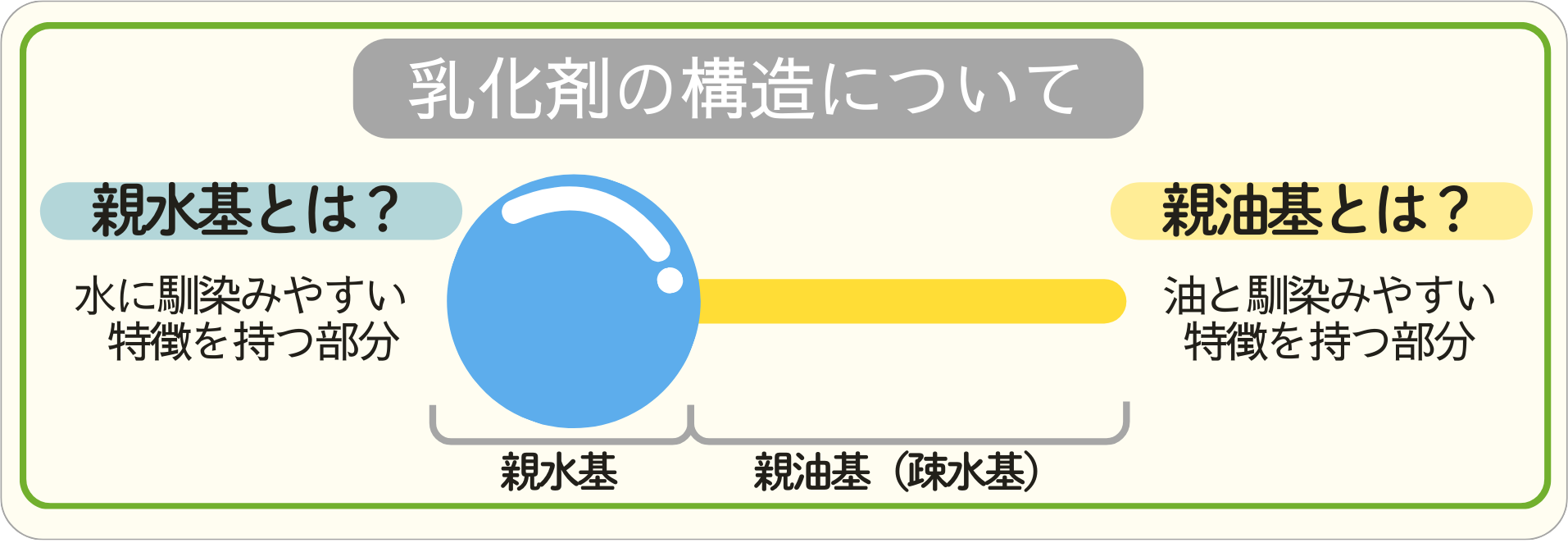

乳化剤とは、水と油のように本来、混ざり合わないものを均一な状態(乳化)にする素材です。

工業生産のパンには、機械耐性向上やボリュームアップ効果がある等、いくつかの乳化剤が使用されています。

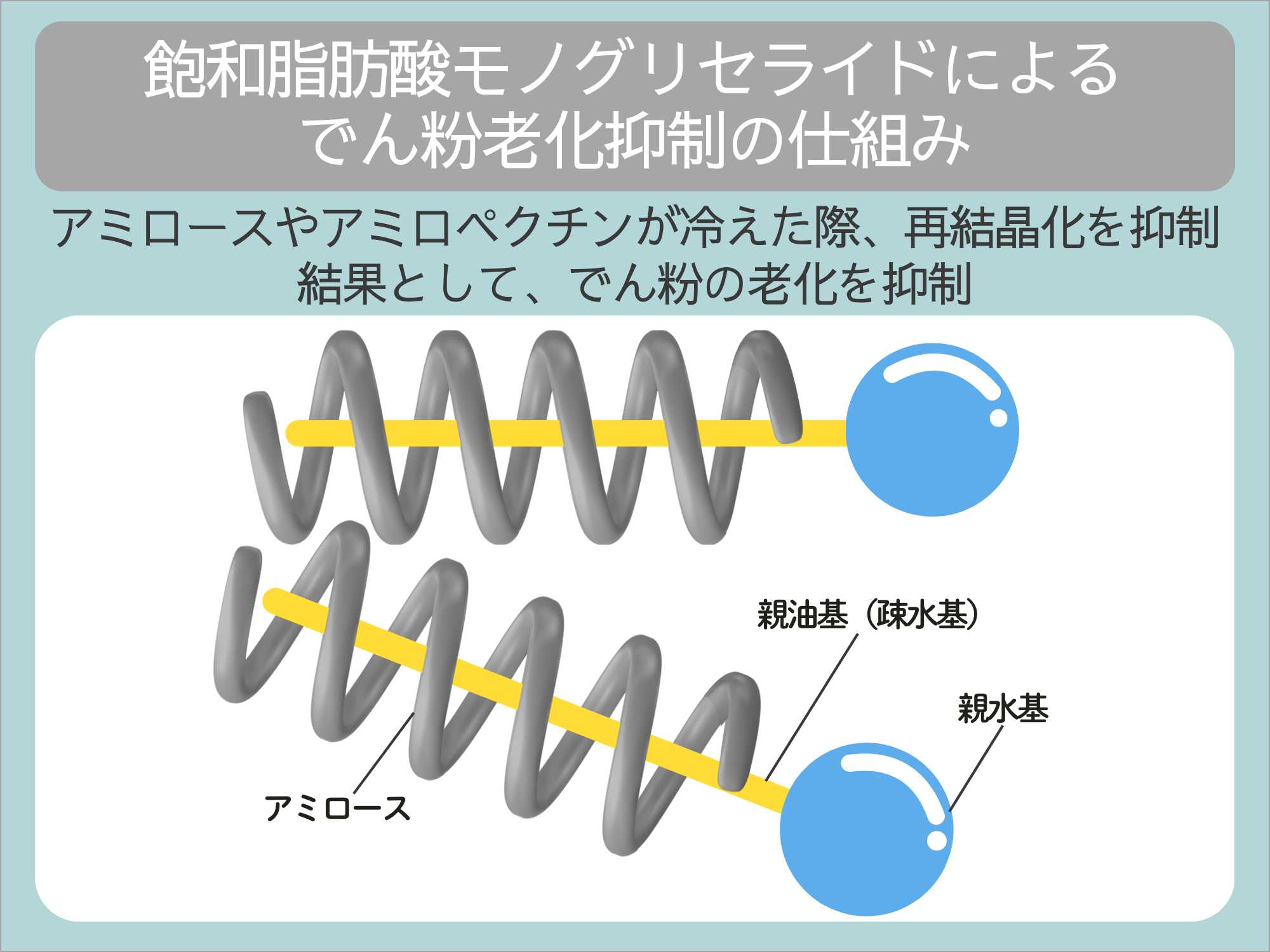

ここでは、パンの老化抑制として使用される乳化剤“飽和脂肪酸モノグリセライド”⁵⁾についてご説明いたします。

乳化剤は、下記の図のような構造をしており、水に馴染む親水基と、油に馴染む親油基を持っています。

参考:戸田義郎.「乳化剤を中心とした食品添加物の諸問題」.『油化学』.第19巻 第11号 (1970),p2.(2025-01-23閲覧)

「水と油が混ざり合っている食品って?」.東京薬科大学.(2025-05-19閲覧)

そして、下記の図のように、飽和脂肪酸モノグリセライドは、この特徴的な構造を活かして、糊化したアミロースやアミロペクチンと一体化します。

それにより、でん粉の老化を抑制し、パンのやわらかさを持続させてくれます。⁶⁾

参考:「V-amylose Structural Characteristics, Methods of Preparation,Significance and Potential Applications」.University of Pretoria.(2025-05-06閲覧)

製パンにおける乳化剤量は、小麦粉に対して0.2~0.5%ほどを添加することがあります。⁵⁾

極微量の使用であるため計量が難しく、取り扱いが難しい素材でもあります。

デメリット

- 添加量が多くなるほどに、くちゃっとした食感になりやすい。

素材②|酵素剤(α-アミラーゼ)

パンの老化抑制には、酵素剤も大変有効です。

酵素というと、パイナップルやキウイフルーツに含まれていることで知られていますが、酵素剤も乳化剤と同じように沢山の種類があり、その効果も様々です。

ここでは、パンの老化抑制効果のある酵素“α-アミラーゼ”についてご説明いたします。

さて、このα-アミラーゼという酵素、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれません。

ところが、実は、私達の唾液の中にある身近な酵素なのです。

ご飯をよく噛んで食べるとほんのり甘みを感じるようになります。

この現象は、唾液に含まれるα-アミラーゼにより、ご飯のでん粉を分解し、糖を発生させたことによるものです。

パン生地にα-アミラーゼを使用した場合、α-アミラーゼがハサミのような働きをして、でん粉をカット(分解)するため、でん粉の老化を防ぐことができます。⁵⁾

その結果として、パンの老化を抑制し、やわらかさを持続させることが可能になります。

パンの老化抑制で使用されるα-アミラーゼは、焼成時の加熱で機能を失うため、乳化剤と異なり原材料表示義務がありません。

パンの老化抑制で使用されるα-アミラーゼは、焼成時の加熱で機能を失うため、乳化剤と異なり原材料表示義務がありません。

デメリットとしては、過剰に使用した場合に、生地に悪影響を及ぼすことがあります。

生地に合った適量を見極める必要があり、乳化剤同様に取り扱いが難しい素材でもあります。

メリット

パンの販売では、焼成工程で酵素が機能を失うため、原料表示義務がない。

参考:「食品表示基準について」.『消費者庁』.最終改正令和7年3月28日消食表第289号,p60.(2025-05-19閲覧)

デメリット(過剰に使用した場合)

- 生地がダレてしまう。

- ボリュームがでない。

- 腰折れが発生する。

- くちゃっとした食感になる。

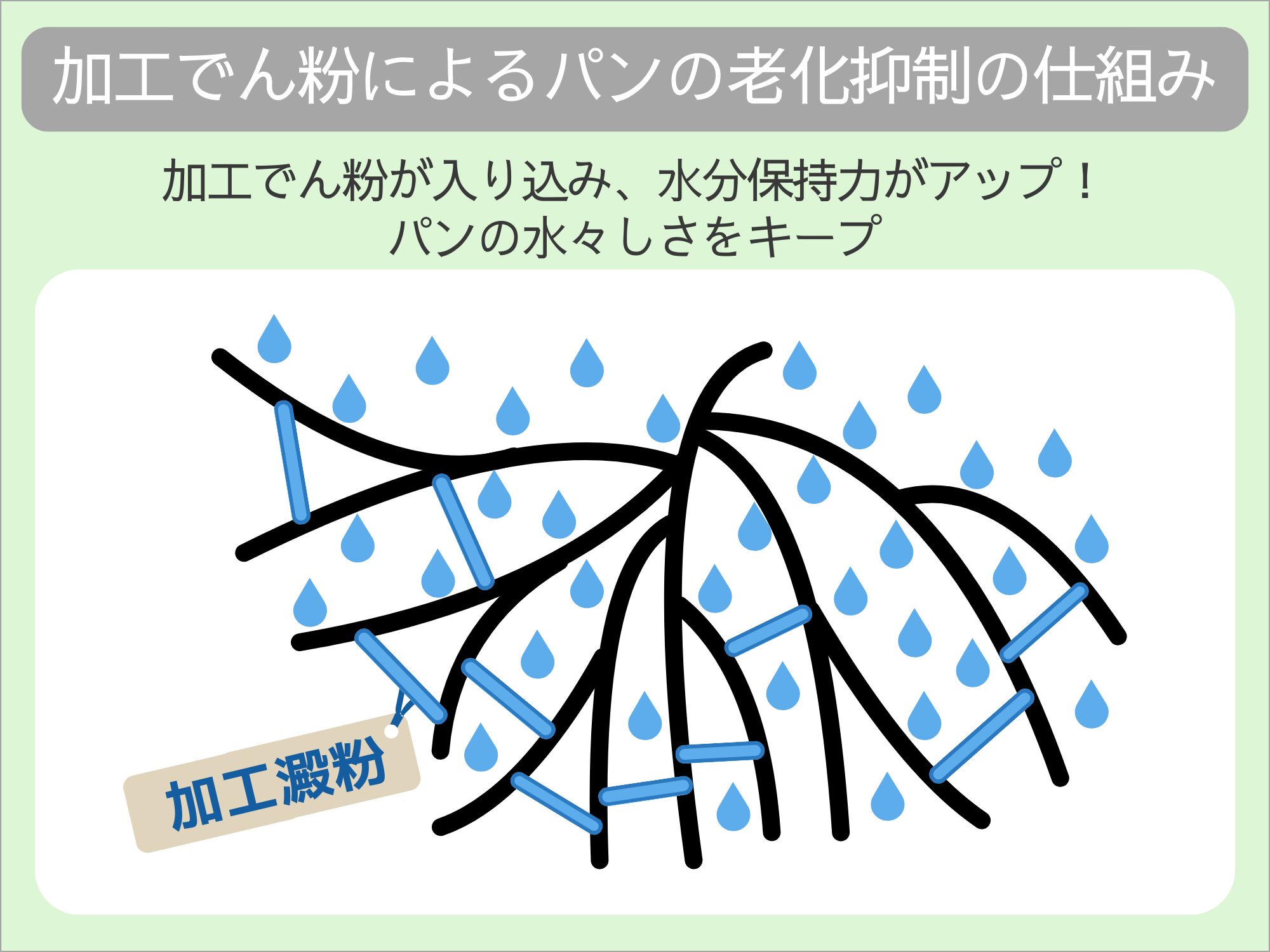

素材③|加工でん粉

加工でん粉とは、でん粉に化学的な処理を施し、老化性を改善させたり、乳化性を向上させたり等の機能を高めた特殊なでん粉の総称です。

これらの中で、糊化状態で水を保持しつづけられる加工でん粉があり、このような加工でん粉をパン生地に加えることで、パンの保水性が上がり、みずみずしい食感を持続させることができます。

参考:小林功.「加工デンプンの特性と食品への利用法」.独立行政法人農畜産業振興機構.更新日2015-10-9.(2025-04-01閲覧)

素材④|油脂

油脂は、皆様も日々ご使用する機会が多い、もっとも身近な素材ではないでしょうか。

とても身近な油脂ですが、実はパンのやわらかさを持続させる効果があります。

- 配合量が増えるに従って、でん粉の割合が相対的に減り、老化を感じにくくなる。

例えば、イギリスパンとブリオッシュでは、対粉あたりの油脂量が大きく違います。

ベーカーズパーセントではなく、配合全体を100%とした時、配合中の小麦粉は相対的にブリオッシュの方が少なく、パンの硬さに影響するでん粉量も少なくなります。 - 練り込み油脂の組成の中の液状の油脂により、しっとり感が付与される

パンにおける油脂の役割はいくつかありますが、上記のような働きにより、見かけ上、でん粉の老化抑制をしたかのようにパンのやわらかさを持続させることが可能になります。

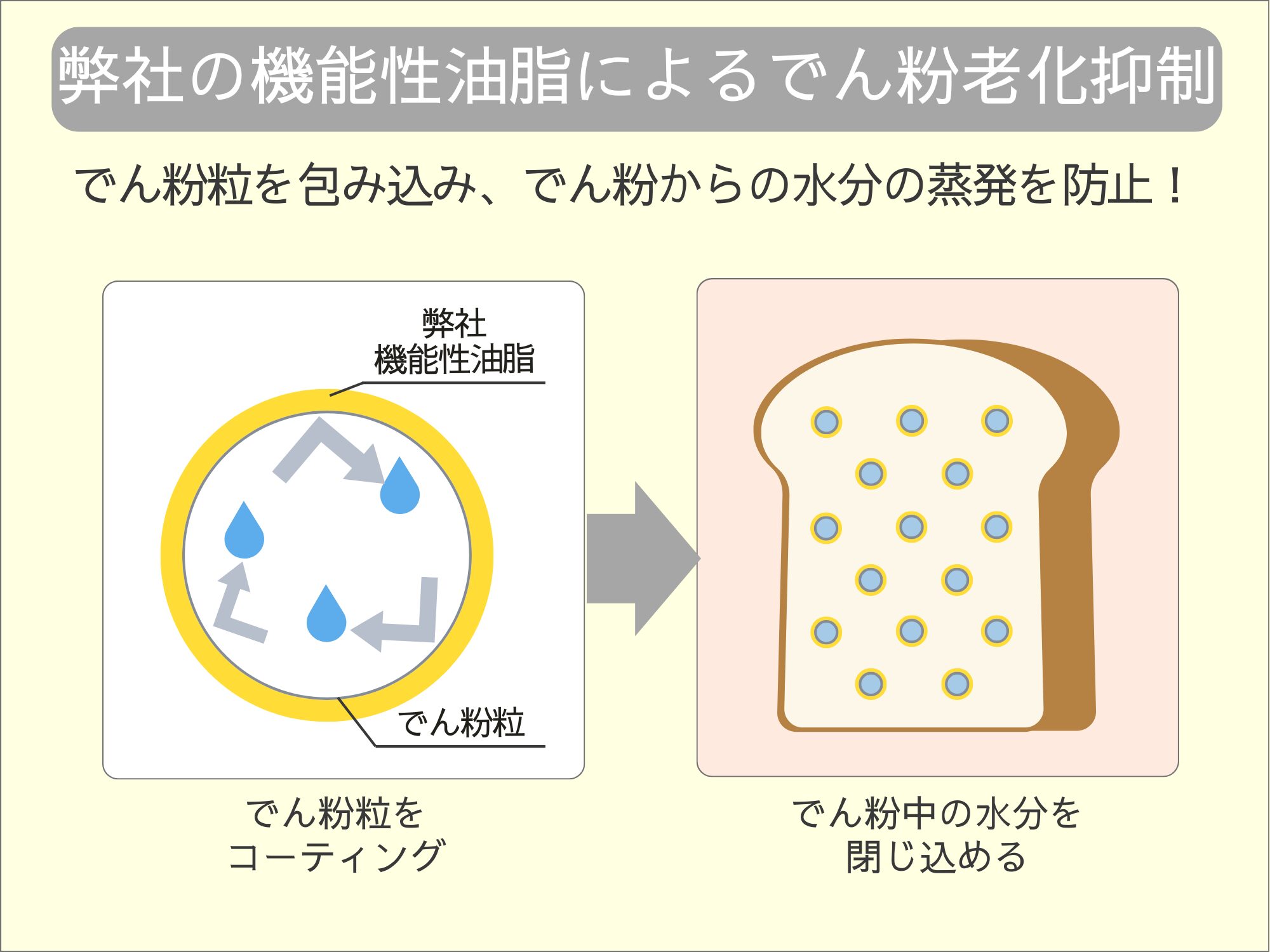

また、加工油脂業界では、機能性油脂の開発が進められており、油脂が本来もつ効果に様々な機能をもたせたものが数多く存在します。

3章では、でん粉に直接アプローチが可能な、弊社の老化抑制油脂のご紹介もいたします。

3.月島食品がおすすめする機能性油脂

2章では、パンの老化抑制効果のある素材についてご説明いたしました。

それぞれが、様々な角度から、パンにアプローチをし、老化抑制に効果を発揮することができます。

とても魅力的な素材である反面、乳化剤や酵素剤のような極微量で効果を発揮する素材は、適切な量で、適切に使用しなければ、生地に悪影響を及ぼしてしまうこともある、大変難しい素材でもあります。

一般的なパン屋さんでは、油脂と組み合わせた機能性油脂や生地改良剤のような機能性素材が、扱いやすいでしょう。

一例として、弊社で取り扱っている機能性油脂『フレトワ』をご紹介します。

パンに配合する場合は対粉3%前後が標準添加量となります。

「フレトワ」は、下記の図のように、機能性油脂がでん粉粒を包みこむことで水分を閉じ込め、でん粉の老化抑制に効果を発揮します。

※イメージ図

※イメージ図

バターやマーガリンがが加熱すると溶け出し、冷やすと再び固まるように、パンに練り込まれた油脂も生地中および焼き上がったパンの中で同様の挙動を示します。

つまり、油脂結晶の変化がパンの中で起きており、パンの硬さを感じさせるもう1つの要因となっているのです。

弊社では、この油脂結晶の変化を抑制した“油脂結晶変化抑制油脂”の開発に取り組んでおり、これを製品中に配合することでパンのやわらかさを持続できるよう設計しています。

この他にも弊社では、乳化剤や酵素剤を組み合わせた機能性練り込み製品を取り扱っています。

もし開発や油脂原料で疑問やお困りごとがあれば、ぜひ弊社へお問い合わせいただければ、何かお手伝いできるかもしれません。

4.最後に

本記事ではパンの老化が起きる原因と、その老化を抑制する素材についてご説明いたしました。

今まで、このような素材を使用したことがない方には、ハードルが高いと感じられたかもしれません。

ただ、昨今の食品業界は、食品ロス削減や現場の人手不足等、様々な深刻な問題と向き合わなくてはいけません。

パンの老化抑制は、美味しさの延長に繋がり、食品ロス削減への第一歩となることでしょう。

また、パンの仕込み回数を減らし、少ない人手で十分な品揃えを実現すことができれば、現場で働く方々のご負担が軽減し、職場環境がより良いものにできるかもしれません。

本記事を通じて、パンの老化抑制に興味を持っていただき、皆様はもちろん、皆様のパンを購入されるお客様を含め、すべての方々の幸せに繋がるヒントとなれば幸いです。

参考:

1)山内宏昭(1994).『食パンの食品化学工業的研究』.名古屋大学.

2)竹谷光司(2012).『新しい製パン基礎知識(再改訂版)』.パンニュース社.

3)田中康夫 松本博(1992).『製パンの科学〈Ⅱ〉製パンの科学 製パン材料の科学』.光琳.

4)井上好文(2020).『NO,868ベーカリー食品の食感をデザインするためのでん粉の活用法と食感評価』.日本パン技術研究所.

5)井上好文(2016).『〈改訂版〉パン入門』.日本食糧新聞社.

6)田中康夫 松本博(1991)『製パンの科学〈Ⅰ〉製パンプロセスの科学』.光琳.

7)早川幸男(2013)『食品知識ミニブックスシリーズ 菓子入門〈改定2版〉』.日本食糧新聞社.