マーガリンはパンに塗ったり、パン作りやお菓子作りに使ったりと身近な食品ですが、マーガリンとは何なのでしょうか?

「油なのかな?」と予想はつくと思いますが、原料や作り方など詳しいところは知らない方が多いのではないでしょうか?

この記事では食用加工油脂メーカーでマーガリンの開発を担当する筆者が、マーガリンについてわかりやすく解説していきます。

この記事を通じてマーガリンを正しく理解し、安心して召し上がっていただけたらと思います。

目次

1.マーガリンの成り立ち

本題に入る前にマーガリンの成り立ちについて説明しましょう。

マーガリンは約160年前にフランスにおいてバターの代替品として誕生しました。

背景としては1860年代のフランスでは都市部の人口が増加し、バターの供給不足が問題でした。

そこでナポレオン3世はバターの代わりとなる食用油脂の開発に資金提供を行いました。

その結果、1869年にフランスの化学者であるメージュ・ムーリエ(Mege Mouries, 1817-1880)によって発明されました。

ムーリエの発明したマーガリンは「牛脂に牛乳で風味をつけ、その混合物をバターのように加工する」というものでした。

その後、マーガリンはオランダ、デンマークといったヨーロッパの主要バター生産国で急速に普及しました。

その理由の1つはバター製造時に余った脱脂乳をマーガリンの風味付けに使用できたためです。

1880年までにはアメリカでも大規模な生産が始まり、以降マーガリンは世界中に広がって各地で生産され、現在、全世界で年間約930万トン(2020年)の生産量に達しています。

参照:On Food and Cooking | McGee, Harold、世界の品目別主要国別生産量の推移|マーガリン工業会

2.マーガリンとは何か?

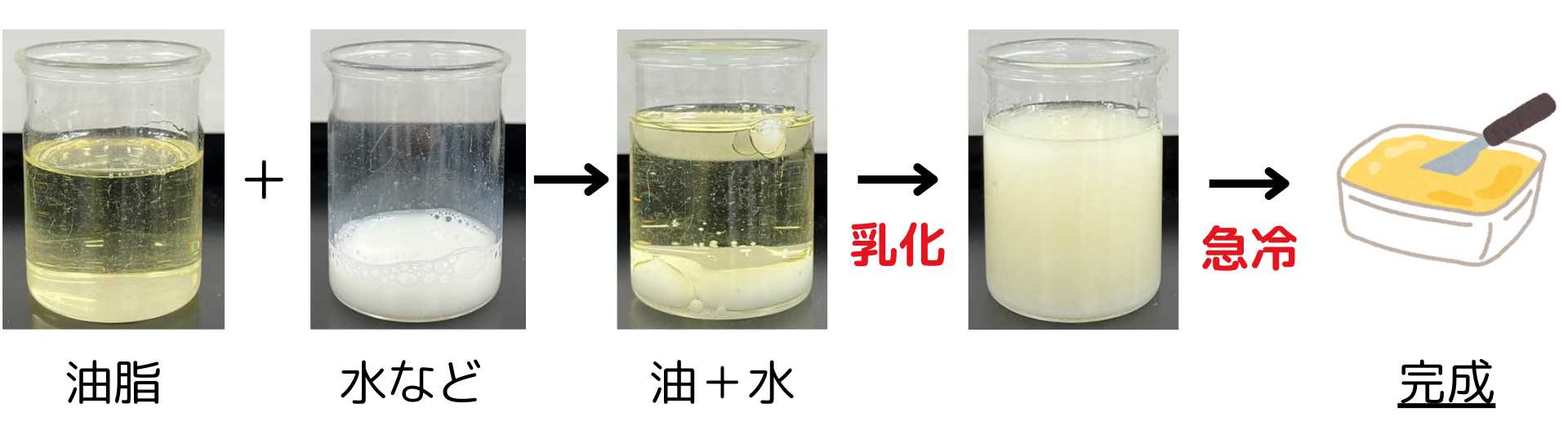

マーガリンは、簡単にいうと「80%以上の油に水などを乳化させて、冷やしたもの」と説明することができます。

厳密にいうと、我が国では「食品表示基準」という法令において「マーガリン」の定義が以下の通り定められています。

マーガリン

食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの又は流動状のものであって、油脂含有率が 80 %以上のもの

食品表示基準 別表第3「マーガリン類 マーガリン」

この定義からマーガリンは「80%以上の油に水などを乳化させて、冷やしたもの」と表現しています。

その他にも「日本農林規格(JAS規格)」という規格においても「マーガリン」の定義が定められています。

マーガリン

食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし,又は急冷練り合わせをしないでつくられた可塑性のもの又は流動状のものであって、油脂含有率が 80 %以上のもの

日本農林規格(JAS規格)

なじみの薄い専門用語が含まれているため、本記事ではマーガリンについて「日本農林規格(JAS規格)」における「マーガリン」の定義と品質基準の項目に基づいて、解説します。

具体的な内容については、次の章でご紹介しますので、ぜひご覧ください。

(補足)

■ 食品表示基準

食品を摂取する際の安全性や一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するための、食品の表示に関するルールの統一基準です。 食品表示法の第四条第一項の規定に基づき、定められています。

食品表示法の概要

■ 日本農林規格(JAS規格)

国内市場に出回る農林⽔産・⾷品の品質や仕様を⼀定の範囲・⽔準に揃えるための基準として農林水産大臣が定める国家規格です。マーガリンの他にも様々な食品で基準が存在しており、JASの対象となる品目は飲食料品、油脂、農産物、林産物、畜産物、水産物などがあります。

JAS制度について

3.マーガリンを定義から読み解く

ここからは、マーガリンを定義する用語について詳しく説明していきます。

JAS規格におけるマーガリンの規格は以下のように決められています。

1.食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。)に

2.水等を加えて

3.乳化した後、

4.急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないでつくられた

5.可塑性のもの又は流動状のものであって、

6.油脂含有率が 80 %以上のもの

この記事ではJAS規格で示された「マーガリン」の個々の条件をさらに詳しく解説していきます。

3.1.食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。)

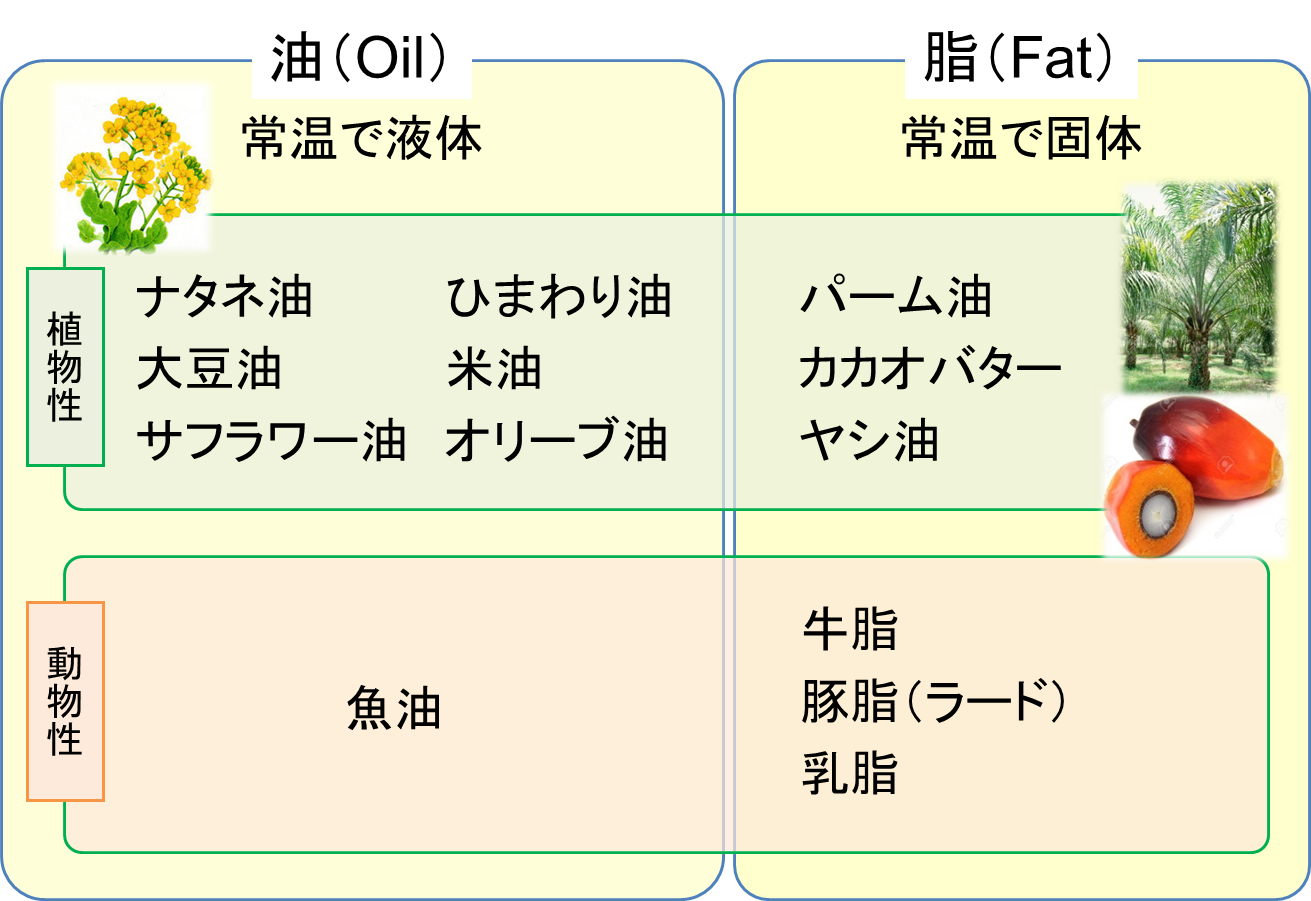

食用油脂とはその名の通り、食用にできる、油(常温で液体)と脂(常温で固体)のすべてのことを指して言います。

食用油脂には分類として2パターンがあり、①常温で固体か液体か、②植物性か動物性か、があります。

ナタネ油や大豆油などの家庭でもよく使われる油から、加工油脂などで使われることの多いパーム油など、様々な植物性油脂がマーガリンの原料として使用することができます。

その他にも動物性油脂である、ラードや牛脂が原料として使われる場合もあります。

また、補足部分(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。)は、マーガリンに使われる油脂について、乳脂肪が主体ではないことを条件としている点を示しています。

具体的には、乳脂肪を全く含まないもの、または少量含んでいても植物性油脂など乳脂肪以外の成分が主成分であれば規格の対象に含まれる、という意味合いです。

詳しくは、「3.2.2.原材料(食用油脂以外)」の「b) 乳及び乳製品」で説明しています。

3.2.水等

これは水、食用油脂以外の原材料、食品添加物のことを指しています。

3.2.1.水

水は配合率が決められており、

水分

17%以下であること

JAS規格|マーガリン類

となっています。

3.2.2.原材料(食用油脂以外)

原材料として使えるものも次のように決まっています。

原材料

次のもの以外のものを使用していないこと。

a) 食用油脂

b) 乳及び乳製品

c) 食塩

d) カゼイン及び植物性たん白

e) 砂糖類

f) 香辛料

JAS規格|マーガリン類

中でも水等に含まれるのはb~fのことになります。

様々な原材料を使うことができるので、マーガリンは風味のバリエーションが豊かです。

バターやバターオイルなどの乳脂肪を含む原材料はbにあたります。

乳脂肪に関してはどのくらいマーガリンに入れていいかが決まっています。

乳脂肪含有率

40 %未満であること

JAS規格|マーガリン類

バターやバターオイルなどの乳製品由来の乳脂肪はマーガリン中で40%を超えてはならず、超えてしまうとJAS規格上ではマーガリンと呼ぶことはできません。

3.2.3.食品添加物

食品添加物も使えるものが決まっています。

食品添加物とは、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものになります。

食品添加物|厚生労働省

中でもよくマーガリンで使用される添加物についてご紹介いたします。

①乳化剤

マーガリンの乳化状態の維持を助ける、油脂の結晶状態を調整するために使用されます。

乳化については次の項で説明します。

②着色料

基本的に精製された油脂のみでマーガリンを作ると白色になります。

バターのような淡黄色になるよう、β-カロテンやアナトー色素などの着色料を使用することが多いようです。

③酸化防止剤

油脂は酸化すると不快な香りがしたり、色が濃くなったり、粘度がついてきたりと品質の劣化を引き起こします。

これを防止するのが酸化防止剤になります。よく使われるのはビタミンEです。

④香料

バターやクリームから抽出した香気成分や乳中に存在する揮発成分などを香料として添加することで後味にバター感やクリーム感を持つ、風味の良い製品ができます。

3.3.乳化

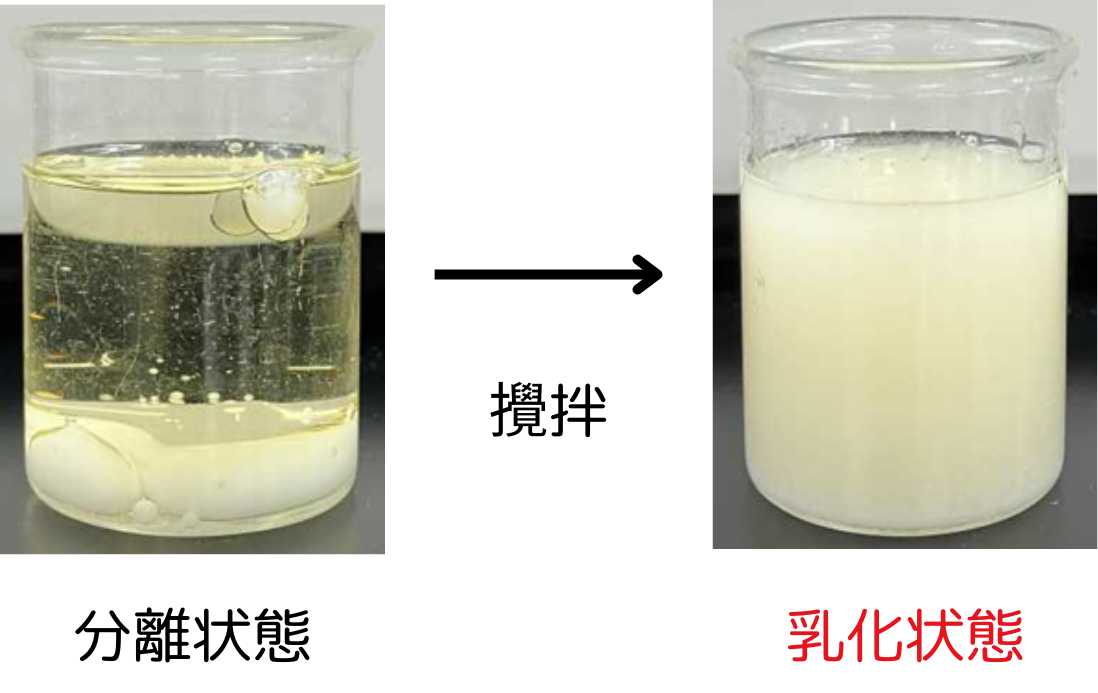

乳化とは本来混ざり合わないもの同士が、どちらか一方に分散し、均一な状態となっていることを言います。

「乳化」で皆さんが身近に想像しやすいのは、ドレッシングかもしれません。

ドレッシングは使用する前、油と水が分離した状態になっていますが、振ることにより油と水が混ざり、乳化した状態になります。

マーガリンにおいては油脂の中に水が分散、均一になった状態を乳化といいます。

3.4.急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしない

これまでの説明で油脂と水、その他の原材料を加えて乳化させるところまできました。

この状態から皆さんが目にするマーガリンが出来上がるには「冷やす」必要があります。

ただ冷やすだけでも規格上マーガリンにはなりますが、一般的に急冷練り合わせを行うことが多いようです。

急冷することでマーガリン中の油脂結晶を一定にし、さらに練り合わせをすることでマーガリンの柔軟性や展延性を生み出します。

一方でゆっくりと冷やすと、油脂の結晶がやや粗くなるため、口当たりの悪いマーガリンになってしまいます。

急冷練り合わせは口当たりのいいマーガリンを作るためには重要な工程になります。

3.5.可塑性のもの又は流動状

可塑性とはアイスクリームや味噌のように、加えた力によって変形する固体の性質のことを言います。

この性質によりパンにマーガリンを塗り広げることができるのです。

一方で流動性は文字通り、流れて動くような性質を持つことです。

一方で流動性は文字通り、流れて動くような性質を持つことです。

マーガリンの性状は幅広いことがわかります。

3.6.油脂含有率が 80 %以上

一番重要な点として、マーガリンは「油脂含有率が 80 %以上であること」と定められています。

実際に、量販店で販売されている商品を見てみました。

マーガリンコーナーに並んでいる商品のパッケージをよく見ると、名称欄に「マーガリン」と表示されているものと、「ファットスプレッド」と表示されているものがあることに気が付きます。

ファットスプレットは「油脂含有率が80%未満であること」とJAS規格では定められています。

以下は、量販店でよく見かける定番商品の裏面表示に記載されている名称と、100g当たりの栄養成分です。

| 名称 | マーガリン | ファットスプレッド |

| エネルギー | 755kcal | 600kcal |

| たんぱく質 | 0.4g | 0.0g |

| 脂質 | 83.6g | 66g |

| 炭水化物 | 0.2g | 0g |

| 食塩相当量 | 1.2g | 1.2g |

油脂含有量(脂質)の違いにより名称が異なることがわかります。

量販店の売り場ではこれらの商品が混在するかたちで陳列されていますので、マーガリンだと思って食べていた商品が実はファットスプレッドであったり、逆の場合もあるかもしれません。

マーガリンとファットスプレッドの違いとは?マーガリンとファットスプレッドの違いとは?

4.最後に

本記事ではマーガリンについて詳しく解説しました。

マーガリンは簡単に言うと「80%以上の油に水などを乳化させて、冷やしたもの」になります。

普段の食生活に身近なマーガリンですが、この記事を通じてマーガリンについて正しく理解し、安心してマーガリンを食べたり、食品開発の現場で広く活用していただけたらと思います。