皆さん、「バタークリーム」という言葉を一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。

コンビニのスイーツコーナーでもバタークリームが使われたスイーツを見かける機会が増え、身近に感じる方もいらっしゃると思います。

しかし、それがどういったものなのか詳しく説明できる人は、意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、バタークリームの開発に携わっていた筆者が、バタークリームの全体像について分かりやすく解説していきます。

目次

1.バタークリームとは?

バタークリームはお菓子に使われるクリームの一つです。

この章では、バタークリームが「何からできているのか?」、「どんな味なのか?」、「どんな種類があるのか?」について解説しています。

この章を読んでいただければ、バタークリームの全体像が見えてくるかと思います。

1.1.バターをベースに作られる

バタークリームとはバターという言葉の通り、バターがベースのクリームです。

柔らかくしたバターに、砂糖、卵、水や牛乳などを混ぜ合わせ、プレーンなバタークリームが作られます。

プレーンの状態でも使われますが、そこにラムレーズンやジャムといった材料が加えられ、バラエティーに富んだバタークリームに仕上げられていきます。

伝統的なバタークリームは、バターをベースに作られますが、現在はマーガリンやショートニングをバターの代わりに使用したものも、広義で『バタークリーム』と言われます。

ただし、広義のバタークリームは、バターを使っていないので商品として『バタークリーム』とは謳えないのでご注意ください。

本記事では、伝統的なバタークリームについて解説していきます。

広義のバタークリームについては、以下の記事で詳しく解説しております。

☆『マーガリンでもバタークリームは作れる!開発担当者が解説』

1.2.濃厚でコクのある風味のクリーム

バタークリームは、『濃厚でコクのある風味』が特長となります。

バタークリームの主な材料であるバターが、厚みのある乳風味を形づくっています。

加えて、卵も使われるため、そこに卵のコクも加わります。

味が濃厚な材料を使いますので、食べ応えのある『濃厚でコクのある風味』に仕上がります。

1.3.伝統的なバタークリームは3タイプ

ここまで、バタークリームが「何からできているのか?」、「どんな味なのか?」について説明してきました。

1章の最後は「どんな種類があるのか?」についてです。

バタークリームの種類ですが、広義のバタークリームを含めると無数に存在します。

そこには家庭でも簡単に作れるような「バターと練乳を混ぜ合わせたもの」なども含まれます。

本章では、スイーツ専門店で作られることが多い、伝統的なバタークリームの種類について主に解説します。

伝統的なバタークリームは大きく分けて以下の3種類が存在します。

- イタリアン・メレンゲタイプ

- パータ・ボンブタイプ

- クレーム・アングレーズタイプ

それぞれ違った特長があり、この違いを上手く活かすことで美味しいバタークリームに仕上げることができます。

1.3.1.イタリアン・メレンゲタイプ

イタリアン・メレンゲは、卵白に熱したシロップを加えて、泡立てたメレンゲを指します。

このイタリアン・メレンゲとバターを混ぜ合わせたものが、イタリアン・メレンゲタイプのバタークリームです。

シロップの熱で卵白の一部が熱凝固するので、しっかりとしたクリームに仕上げることができます。

大まかな作り方は次の通りとなります。

【作り方の例(イタリアン・メレンゲタイプ)】

- 水と砂糖を118~120℃になるまで煮詰めます。

- 卵白に少しずつ「1」を加えて、混ぜます。

- 柔らかくほぐしたバターに、数回に分けて「2」を混ぜ合わせて、完成です。

イタリアン・メレンゲタイプは、卵素材として卵白だけが使われます。

そのため、卵黄が使われる他の2タイプと比べて卵黄の風味がしないので、後から入れた材料の風味がしっかり感じられます。

また、色味も白いので素材の色が引き立ちます。

副素材による味付けや色付けに向いていますので、色鮮やかなマカロンのサンドクリームとしてよく使われます。

副素材による味付けや色付けに向いていますので、色鮮やかなマカロンのサンドクリームとしてよく使われます。

1.3.2.パータ・ボンブタイプ

パータ・ボンブ*¹は、卵黄に熱したシロップを加えてホイップした卵黄クリームのことで、バタークリームをはじめ、アイスクリームやティラミスのベースとしても使われます。

このパータ・ボンブとバターを混ぜ合わせたものが、パータ・ボンブタイプのバタークリームです。

大まかな作り方は次の通りとなります。

【作り方の例(パータ・ボンブタイプ)】

- 水と砂糖を118~120℃になるまで煮詰めます。

- 卵黄に少しずつ「1」を加えて、混ぜます。

- 柔らかくほぐしたバターに、数回に分けて「2」を混ぜ合わせて、完成です。

イタリアン・メレンゲタイプとは異なり、卵黄が使われるのでよりコクのある味わいとなります。

3種類の中で最も濃厚でコクのあるクリームです。

コクを活かすために、チョコレートやコーヒーを合わせることが多く、フランス伝統菓子オペラやブッシュドノエルのクリームとして使われたりします。

コクを活かすために、チョコレートやコーヒーを合わせることが多く、フランス伝統菓子オペラやブッシュドノエルのクリームとして使われたりします。

*1【パータ・ボンブ】

パータ・ボンブ(pâte à bombe)は、フランス語で「pâte:生地」、「bombe:爆弾」のことで、アイスクリームやムースを詰める球形の型をボンブ型と言い、そこから「ボンブ型に詰めるもの」を意味すると言われています。

1.3.3.クレーム・アングレーズタイプ

クレーム・アングレーズ(crème anglaise)は、『カスタードソース』のことを指し、このカスタードソースとバターを混ぜ合わせたものが、クレーム・アングレーズタイプのバタークリームで、カスタード風味を特徴とします。

大まかな作り方は次の通りとなります。

【作り方の例(クレーム・アングレーズタイプ)】

- バニラと牛乳を鍋に入れ、火にかけて沸騰直前まで温めます。

- 卵黄と砂糖を白っぽくなるまで混ぜます。

- 「2」に「1」を加え、少しとろみがつくまで加熱します。

- 柔らかくほぐしたバターに、粗熱の取れた「3」を数回に分けて混ぜ合わせて、完成です。

また、水分が多いので他のバタークリームより、滑らかな口どけのクリームとなります。

その反面、他のバタークリームより日持ちはしません。

水分が多く、3タイプの中で最も口どけがいいので、クリームの多いパリブレストやデコレーションケーキによく使われます。

水分が多く、3タイプの中で最も口どけがいいので、クリームの多いパリブレストやデコレーションケーキによく使われます。

1.3.4.広義のバタークリーム

最後に広義のバタークリームについて、簡単にですが解説します。

伝統的なバタークリームは、材料や作り方が決まっておりましたが、広義のバタークリームには明確な定義ありません。

使う材料も、バターに限らず、マーガリンやショートニングなども使われます。

それによってバターでは生み出せない食感や、さらなる日持ちの長さが可能となります。

2.バタークリームのユニークな特長

バタークリームは、生クリームやカスタードクリームなど他のクリームにはないユニークな特長があります。

この章では、その代表的な特長である『常温でも形が崩れにくい』、『日持ちがする』について解説していきます。

2.1.常温でも形が崩れにくい

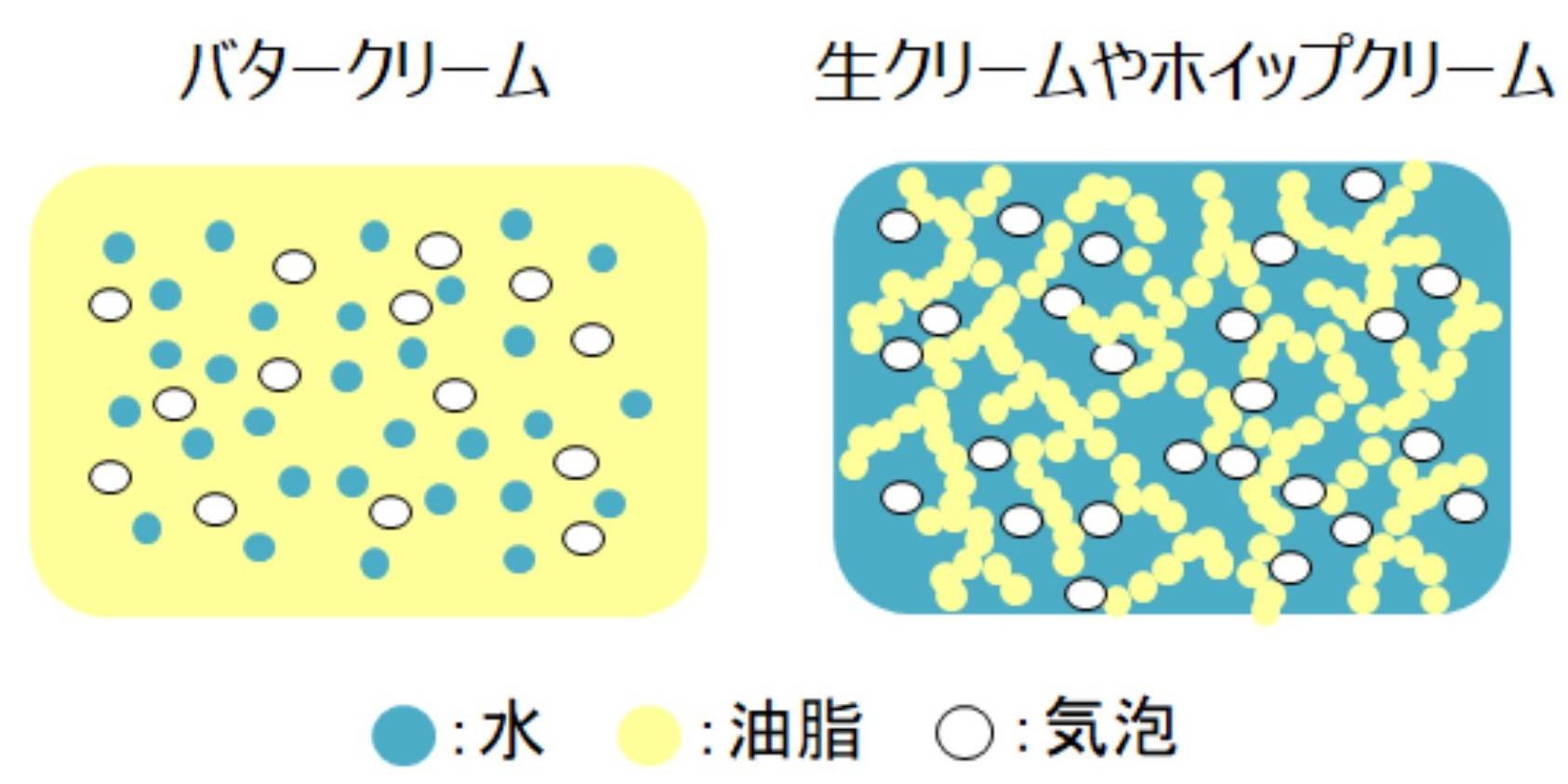

バタークリームのユニークな特長の一つが、『常温でも形が崩れにくい』です。

クリームの硬さは、クリームの保管温度における固体の硬さや量によって決まります。

クリームの保管温度帯で、固体の状態であるものとして『油脂』が挙げられます。

この油脂がクリームを形作る骨格になりますので、油脂が増えれば増えるほど固体が増え、しっかりとしたクリームになります。

多くの生クリームやホイップクリームは、バタークリームに比べて油脂が少なく、水の中に油脂が存在しています。

そのため、泡立てるとふんわりと柔らかいクリームなりますが、常温では固体の油脂が減るため、クリームがさらに柔らかくなり形が崩れてしまいます。

一方でバタークリームは、クリーム全体が油脂で覆われています。

そのため、他のクリームに比べて形が崩れづらく、綺麗にデコレーションすることができます。

バタークリームの構造イメージ図が次の通りです。

2.2.日持ちがする

バタークリームのユニークな特長のもう一つが、『日持ちがする』です。

生クリームやカスタードクリームは、冷蔵で1~3日程度しか持ちません。

それに対して、バタークリームは配合によって違いはありますが、冷蔵で1週間ほど持ちます。

これは水分活性*²が低いことや卵白に含まれるリゾチームという酵素に殺菌作用があるため¹⁾です

また、工業的に生産するバタークリームの中には、常温で3ヵ月以上日持ちするものがあります。

微生物の成長には水が必要となります。

そのため、クリーム中の水を減らすと、微生物が使える水が減り、結果的に微生物が成長できなくなります。

具体的には、水を含むバターの代わりにショートニングを使ったり、シロップの代わりに粉糖が使うことで、クリーム中の水分量を減らします。

こういったクリームは、賞味期限の長いお土産菓子に使われたりします。

*2【水分活性】

食品中の水分に占める自由水の割合を水分活性(Water Activity)といい、食品の保存性の高さを測る指標の一つとされています。

食品に含まれる水には大きく分けて、自由水と結合水があります。

結合水は食品中の成分と結びついており、身動きが取れない水であるのに対して、自由水は食品中を自由に動き回れます。

自由水は微生物が利用することができるので腐敗の原因となります。

水分活性の値が高いほど、腐敗しやすくなります。¹⁾

【参考文献】

1)河田昌子.新版お菓子「こつ」の科学.柴田書店,2013

3.バタークリームが使われている食品

バタークリームが使われている食品の例として、次のものが挙げられます。

- クッキーサンド

- マカロン

- ブッセ

- ミルクフランス

- スイスロール

- デコレーションケーキ …など

見ていただけると分かる通り、身近な食品にバタークリームが使われています。

バタークリームの「形が崩れにくい」という特長を活かして、サンドやデコレーションに使われることが多くなります。

また、日持ちがするので販売温度帯も冷蔵~常温と広くなっています。

4.最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

読む前はぼんやりとしていたバタークリームに対する認識が、明確になってきたのではないでしょうか。

また、「濃厚な風味」、「形が崩れにくい」、「日持ちがする」といった特長は、バタークリームを使う上で押さえておきたいポイントです。

この記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。