チョコレートのお菓子は美味しさだけでなく、その鮮やかで美しい見た目から、常に人気を集めています。

しかし、自分でチョコレートを使ってみようと思ったときに、つまずきやすいのがテンパリングと呼ばれる工程です。

うまくテンパリングできなかったチョコレートはぼそぼそとした食感になるだけでなく、つややかな見た目も失われてしまいます。

しかし、テンパリングは実際のところ何を行っているのか、どういう場合に失敗してしまうのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで本記事では、チョコレートのテンパリングがどういったものなのかを、写真やイラストを交えて分かりやすく解説するとともに、失敗しないポイントをご紹介します。

この記事を読むことで、テンパリングの理解がグッと深まることは間違いありませんので、ぜひご一読ください!

月島食品グループの業務用チョコレート製品カタログはこちらから>>>

目次

1.テンパリングとは

テンパリングを一言でまとめると、チョコレートの油脂の固まり方(結晶)を、最適になるように調整する工程となります。

本章では、この内容を詳しく解説します。

1.1.チョコレートは「油脂」がベースのお菓子

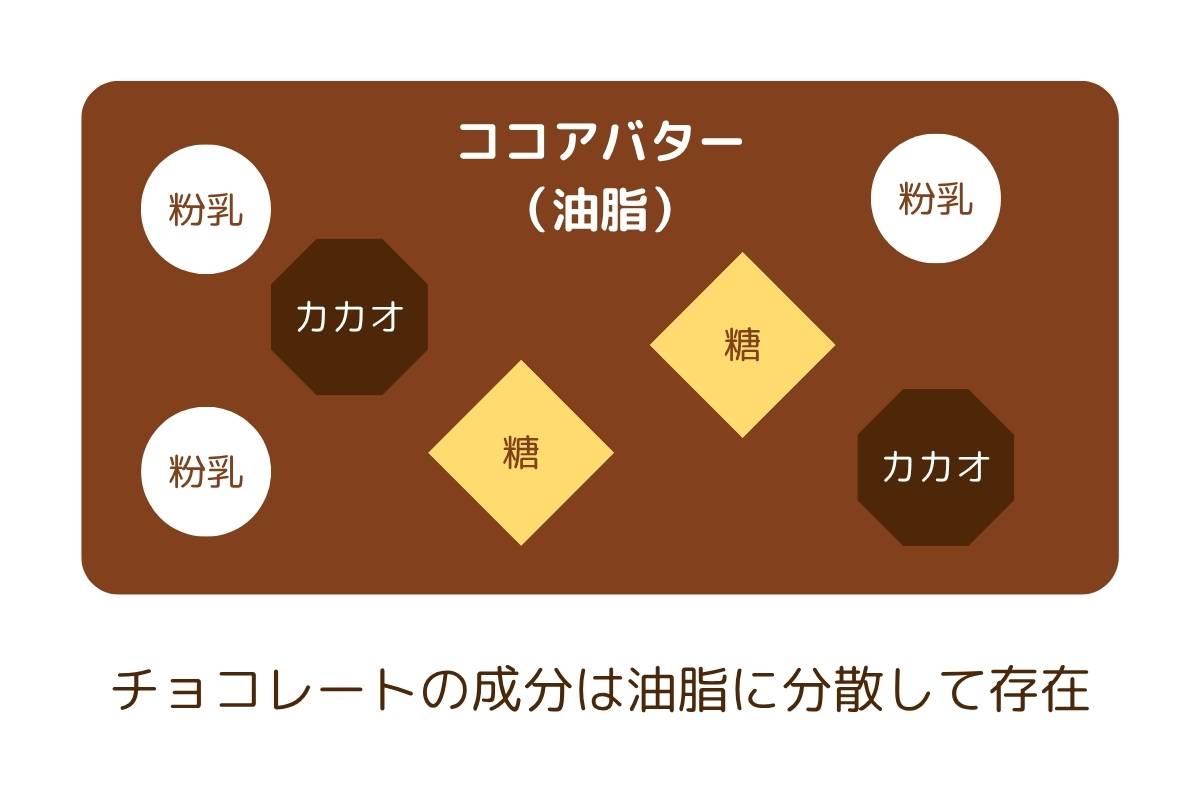

チョコレートは全体の30-40%を占めるココアバター(油脂)の中に、カカオの固形分や砂糖、粉乳などの成分が分散した構造をしています。

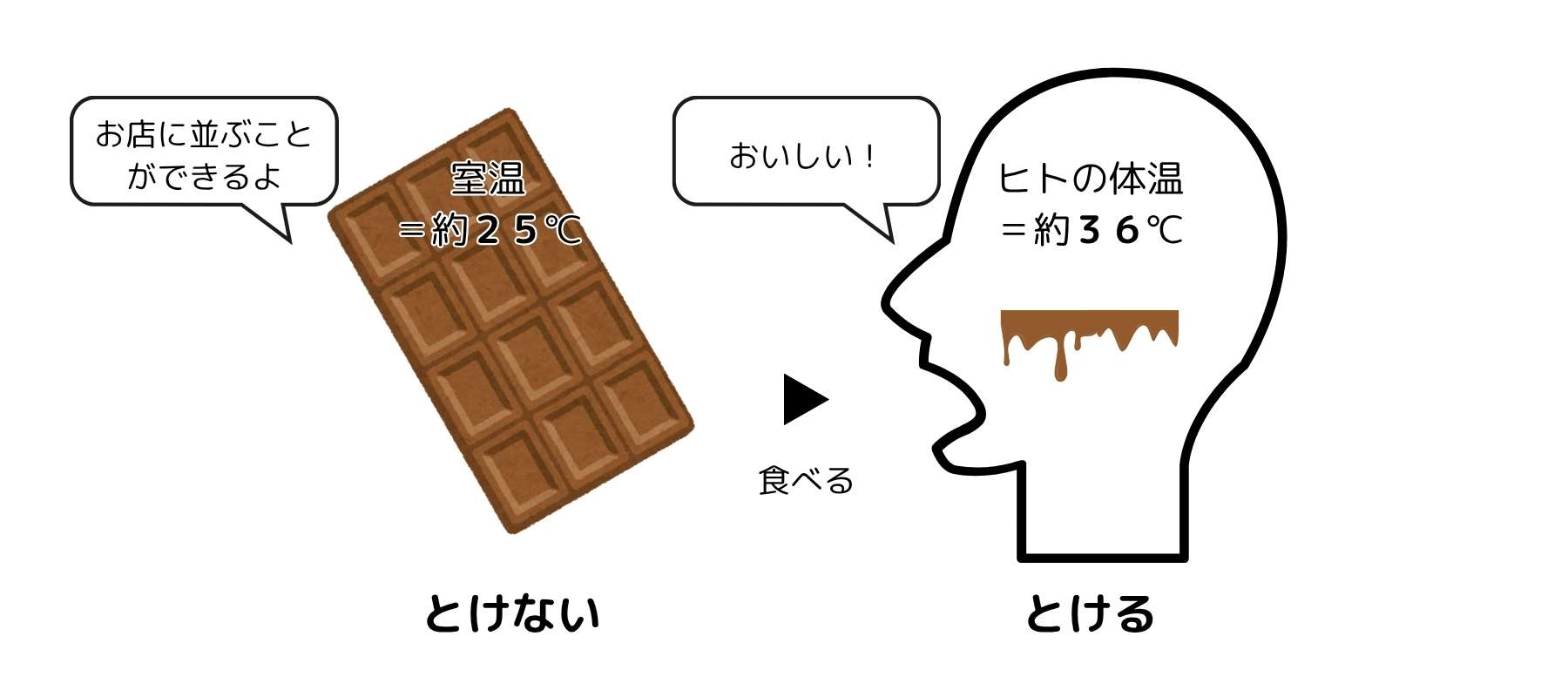

市販のチョコレートは、およそ33℃でとけるように設計されています。

これは室温ではとけずに固体を保つことができ、口の中に入れると体温(約36℃)によってとけるという絶妙な温度です。

そして、このチョコレートのとけ方を決める要因が、チョコレートの油脂なのです。

1.2.チョコレートの固まり方(結晶)には多くの種類がある

しかし、単純にとかしたチョコレートをただ冷やして固めても、33℃でとけるチョコレートにはなりません。

これはチョコレートの原料であるココアバターの固まり方には様々な種類があり、そのうちの一つの固まり方でしか、33℃でとけるチョコレートは作れないからです。

そして、この固まり方には名前がついており、V型結晶と呼ばれます。

つまりテンパリングとは、チョコレートのココアバターをV型結晶に固めるために必要な工程なのです。

チョコレートをテンパリングしないと、以下のような仕上がりになってしまいます。

チョコレートをテンパリングしないと、以下のような仕上がりになってしまいます。

・手に取ると指に粘りつく

・モールド(型)からきれいに離れにくい

・表面の光沢が失われ、くすんだ見た目になる

・保存中に油脂が析出して白く曇る(ファットブルーム)

・パキッと歯切れる食感が出ず、口どけが悪い

参考:チョコレートの結晶学

2.テンパリングのコツ

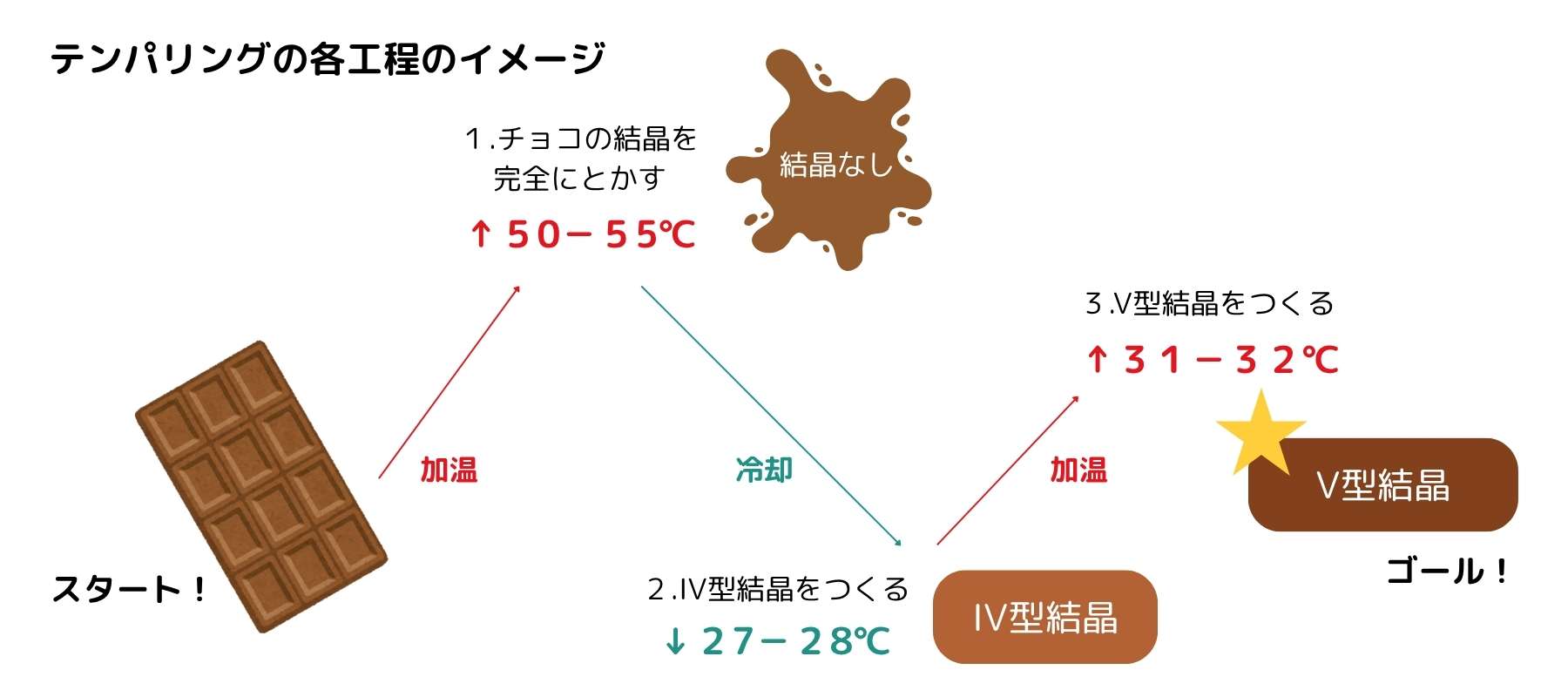

1章でお話したように、チョコレートのテンパリングは、V型結晶を作ることです。

本章では、代表的な2種のテンパリングについて紹介いたします。

2.1.水冷法

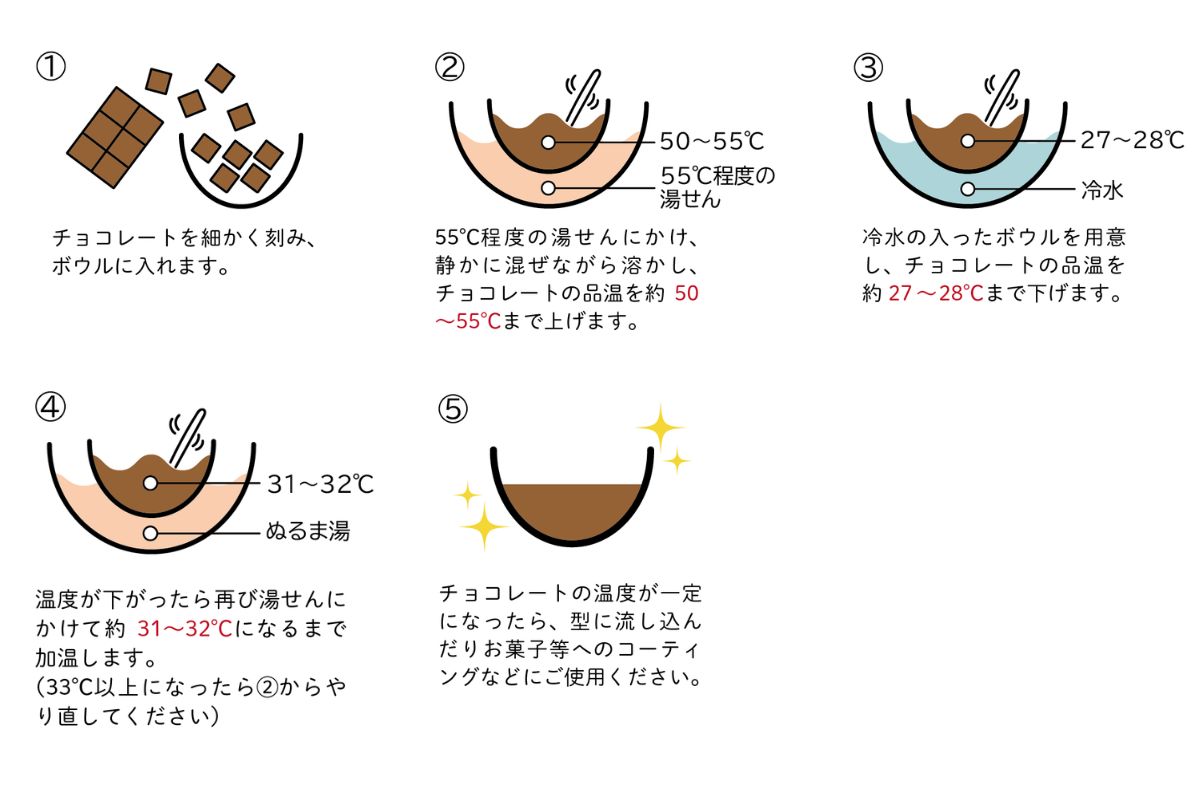

最も一般的なチョコレートのテンパリングであり、以下のような流れとなっています。

特に重要なのが各工程の温度です。

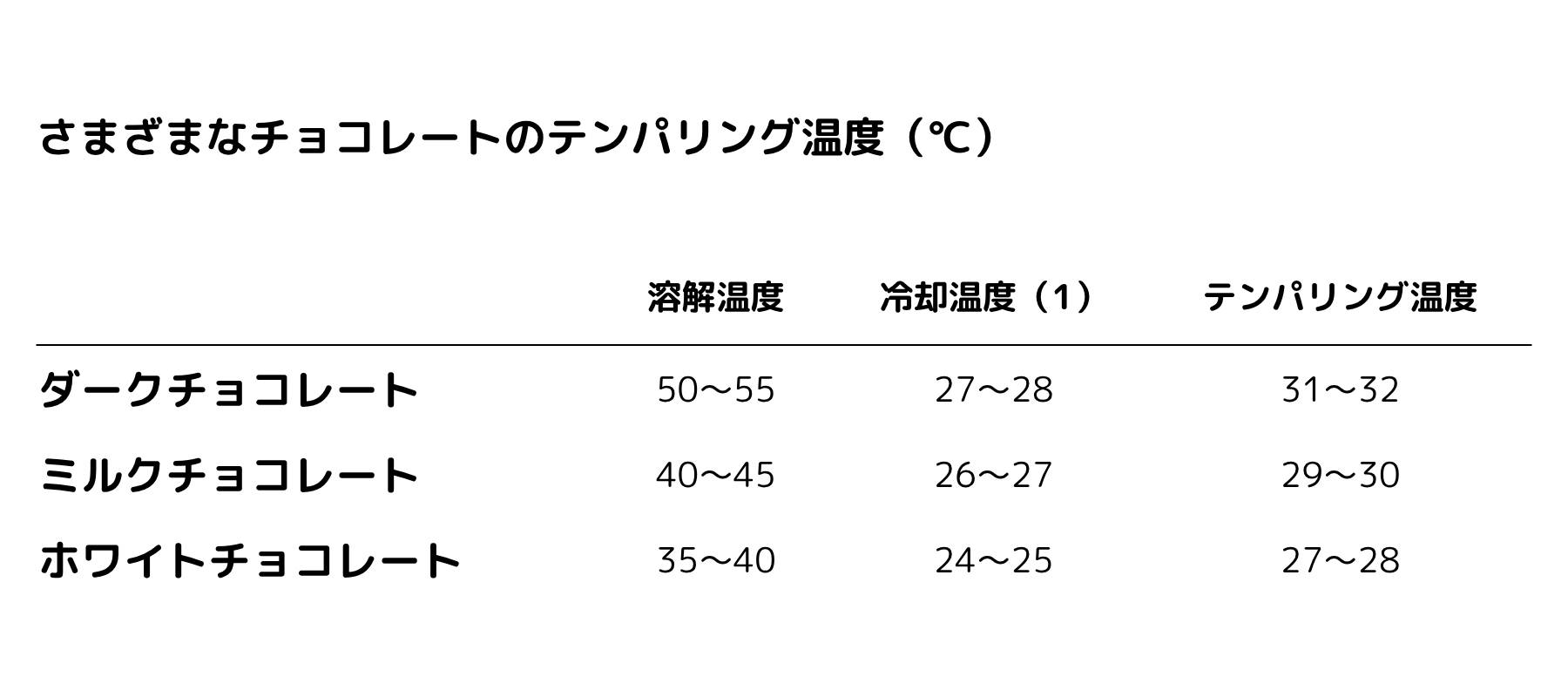

ダークチョコレートの場合

- 50~55℃でチョコレートを湯煎でとかす。

- チョコレート全体が均一に27~28℃になるまで、水でボウルを混ぜながら冷やす。

- 31~32℃まで再び湯煎であたためる。

- テンパリングされたチョコレートを型に流し、冷蔵庫で冷やして完成!

参考:佐藤清隆,古谷野哲夫,カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン: 神の食べ物の不思議

以下では、各工程のコツについて解説します。

コツ(1):チョコレートの結晶をとかす

温度が高すぎるとチョコレートの糖やタンパク質が変性してしまいますので、直火で温めず、湯せんで温度をキープしましょう。

また温度にムラがあるととけ切らない部分が出てきますので、ゆっくりかき混ぜましょう。

かき混ぜる際は水や空気が入らないように注意します。

コツ(2):V型結晶を作る下準備

V型結晶は、一度別の固まり方(IV型結晶)を中継しなければ作ることができない性質があります。

ですので、下準備としてIV型結晶を作るため、25~27℃にチョコレートを冷やします。

さきほどと同様に水や空気が入らないよう、ゆっくりとかき混ぜてチョコレート全体の温度を均一にします。

コツ(3):V型結晶を作る

いよいよV型結晶を作ります。

V型結晶を作るには、IV型結晶の温度を上げて31~32℃にする必要があります。

これより高い温度だとV型結晶もとけてしまうため、温度管理に注意しましょう。

コツ(4):テンパリング温度はチョコレートの種類によって異なる

ミルクチョコレートやホワイトチョコレートは、①溶解温度が高いと乳タンパク質が変性する、②乳由来の油脂(乳脂)によってココアバターの結晶化が起きにくいことから、ダークチョコレートより各温度を下げる必要があります。

2.2.シード(フレーク)法

溶かしたチョコレートに あらかじめテンパリング済みのチョコレートを加える方法です。

テンパリングされたチョコレートは「種(シード)」と呼ばれ、とかした結晶がV型結晶を作るのをサポートします。

このやり方では、水冷法のようにIV型結晶を中継せずに直接V型結晶を作ることができます。

- 45~50℃でチョコレートをとかす。

- 溶かしたチョコレートの1/3程度の量の、テンパリング済みのチョコレート(細かく砕いたもの)を加える。

- 溶かしたチョコレートが31~32℃になるまで混ぜながら冷やす。

- テンパリングされたチョコレートを型に流し、冷蔵庫で冷やして完成!

関連記事:チョコのテンパリングとは?基礎知識と失敗しない温度管理|月島食品|QMS

3.テンパリング不要のチョコレート

これまでチョコレートのテンパリングを説明してきましたが、じつはテンパリングが必要ないノーテンパリングチョコレートというものがあります。

1.2.では、チョコレートにはたくさんの固まり方が存在するという説明をしましたが、ノーテンパリングのものは固まり方がシンプルであり、単純に冷やして固めるだけで目的の固まり方になります。

こういったチョコレートは、チョコレートの原料の一部にヤシ油などの植物油脂を加えていますので、純粋なチョコレートとは風味が異なりますが、作業性が向上する利点があります。

関連記事:ノーテンパリングチョコレートの基礎知識|テンパリング不要な仕組みを解説|月島食品|QMS

月島食品グループの業務用チョコレート製品カタログはこちらから>>>

4.月島食品グループのチョコレート製品

本章では、月島食品グループの東京フードが製造しているさまざまなチョコレート製品をご紹介します。

4.1.テンパリングタイプ

・クーベルチュールプレミアムビター

独自にブレンドしたカカオによる上質な酸味と果実感が特徴のビターチョコレートです。

・インブラン

合わせる素材の味わいを引き出すため、あえて砂糖の配合量を減らし、余分な風味をつけずに仕上げたホワイトチョコレートです。

ココアバターを高品質に精製(デオドライズド(脱臭・脱色))することで、洗練された白さとともに素材の風味を引き立たせます。

4.2.ノーテンパリングタイプ

・マリアグラッセシリーズ

手軽に美しいコーティングができる、ベタつきを抑えたチョコレートです。

ガーナ産カカオを使用したスイートタイプ、キャラメルのような甘さが広がるミルクタイプ、乳とバニラの上品なコクが楽しめるホワイトタイプの3種類がございます。

・染み込むシリーズ

扱いやすいキューブ状のチョコレートです。

とかすと食品にしっかりと染み込む特徴があるため、パンにチョコレートをたっぷり染み込ませたチョコレートラスクを手軽に仕上げることができます。

ミルク・ホワイト・ビター・イチゴの4タイプをご用意しております。

月島食品グループの業務用チョコレート製品カタログはこちらから>>>

5.テンパリングのご相談は月島食品まで

チョコレートを使ったお菓子がベタついたり、口どけが悪くなってしまうというような問題の原因は、テンパリングが十分に行えていない場合があります。

これまでテンパリングのコツについてご紹介しましたが、じつはテンパリングがうまくできているかを客観的に評価する手法があります。

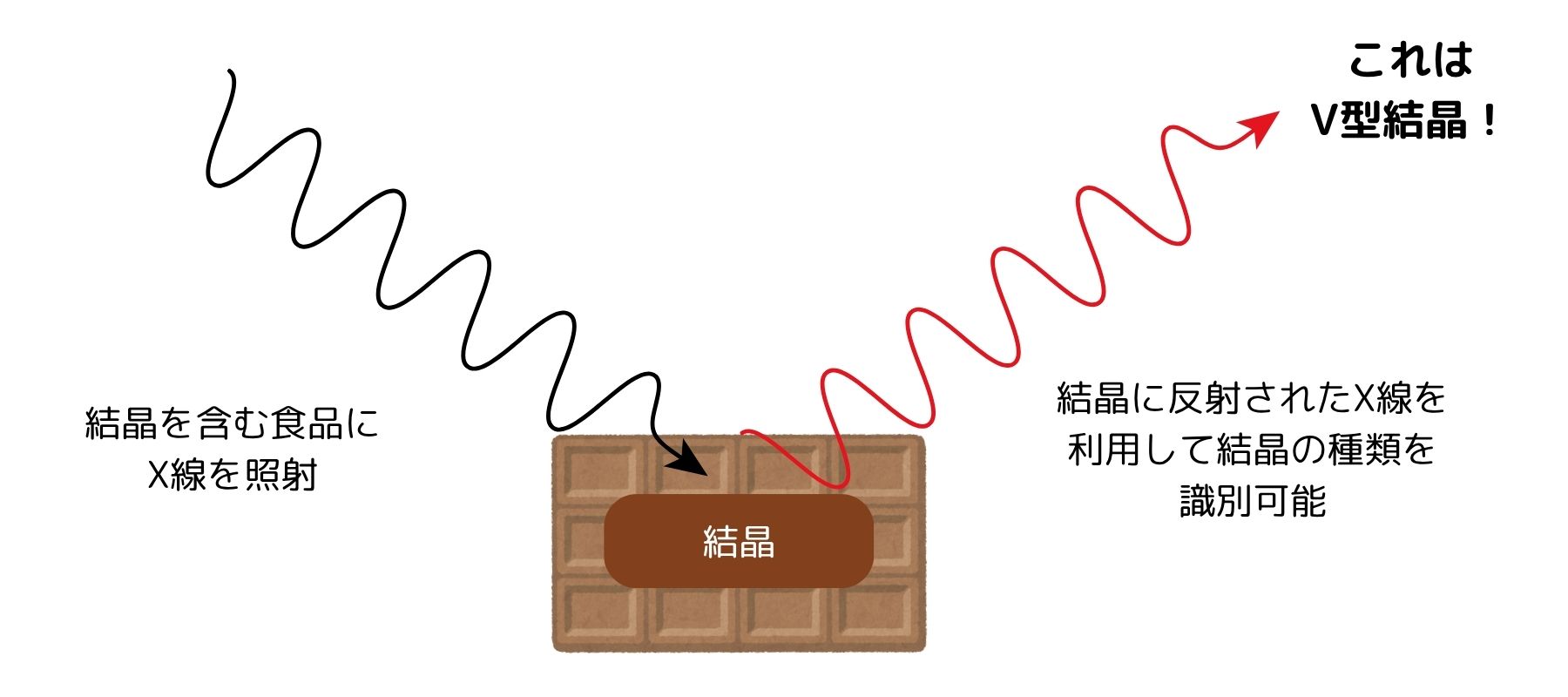

それは、X線を用いた手法です。

X線とは、レントゲン撮影にも用いられる電磁波の一種です。

「食品にレントゲンを当てるの?」と意外に思われるかもしれませんが、X線には物質を透過する性質があり、テンパリングによって規則的な結晶が作られていると、その面でX線が反射(回折)して独特のパターンを生み出します。

たとえばチョコレートで理想とされるV型結晶が形成されていると、測定結果に鋭いピークが現れます。

逆にV型以外が混ざっていれば、ピークの出方や位置が変わるため、判別が可能です。

チョコレートの他にも、油脂結晶が食品の品質に影響する例は様々なケースがあり、例えばマーガリンを温度変化が激しい状態で保管するとなめらかさが失われ、ざらざらとした状態になってしまうのですが、1.2で示した結晶の出来方によって、不良品を判別できるケースがあります。

したがって結晶状態を把握することは、食品製造において欠かせない工程なのです。

月島食品では、油脂の結晶を測定する様々なノウハウがございますので、テンパリングを含めて油脂を用いた製品に関してお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

6.最後に

チョコレートのテンパリングについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

テンパリングを正しく行えば、チョコレートに美しい光沢、なめらかな舌触り、そして理想的な口どけをもたらすことができます。

本記事で紹介したポイントを押さえれば、きっと自信を持ってテンパリングに取り組めるようになるはずです。

また、テンパリング不要のチョコレートという選択肢もあるため、目的や作業環境に応じて使い分ければ、さらに幅広いお菓子作りが楽しめます。

この記事がチョコレートへの理解を深め、オリジナルのチョコレート菓子作りに挑戦するきっかけとなれば幸いです!