パンに塗ったり、料理に使ったりと家庭でも馴染みのあるマーガリンですが、その作り方は意外と知られていないのではないでしょうか。

実はマーガリンの製造方法はとてもシンプルで、『混ぜる、加熱する、冷やす、練る』。

たったこれだけです。

あっという間に理解できるくらいシンプルな工程ですが、随所に作り手のこだわりや技術がふんだんに詰まっています。

マーガリン作りで75年以上の歴史を誇る食用加工油脂メーカーで開発を担当する筆者が、普段目にする機会のないマーガリンの作り方を分かりやすく紹介します。

目次

1.マーガリンの製造はシンプルな6工程

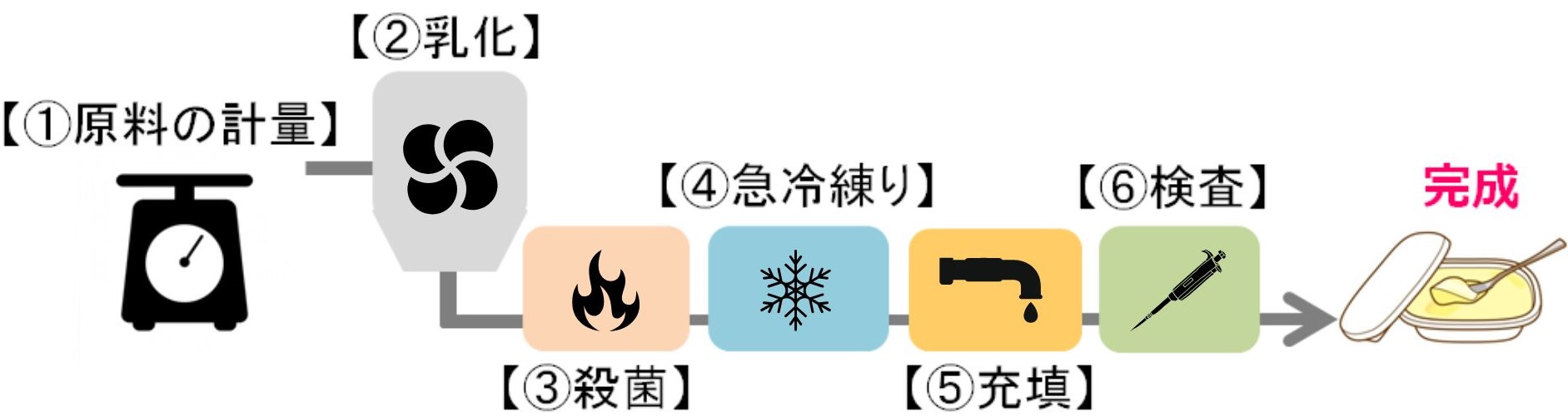

マーガリンの工程はとてもシンプルで、大きく分けて以下の6つの工程から成り立っています。

①原料の計量

②乳化

③殺菌

④急冷練り

⑤充填

⑥検査

加工方法も、混ぜる、加熱する、冷やす、練るといった『物理的な処理』がメインとなります。

2.原料を計量する

マーガリンの原料も製造工程と同様にとてもシンプルです。

マーガリンの原料例は次の通りです。

【マーガリンの原料例】

- 油脂

- 乳原料(牛乳や発酵乳など)

- 食塩

- 乳化剤

- 着色料(βカロテンなど)

- ビタミン類

- 水 ・・・など

計量された原料は、「油脂に溶けるもの」と「水に溶けるもの」で投入するタンクを分けます。

【油系タンクに投入する原料】

油脂、乳化剤、着色料、ビタミン類など

【水系タンクに投入する原料】

水、乳原料、食塩など

それぞれのタンクは50~60℃に温められ、原料を溶解します。

2.1.マーガリンは油脂が主原料

マーガリンは油脂が主原料であり、製品中の割合は80%以上になります。

油脂の中でも植物由来のものが多く使われます。そこに乳原料や水、添加物などが加えられて成り立っています。

『油分が80%以上』という基準¹⁾は、食品表示基準で定められています。

【参考文献】

1)食品表示基準 別表第3「マーガリン類 マーガリン」

【植物油脂の原料例】

- ヤシ

- パーム

- 大豆

- 菜種

- とうもろこし

- 米 ・・・など

2.2.マーガリンには固体の油脂が必須

マーガリンは80%以上が油脂ですが、固体の状態を保つには固体の油脂が必須となります。

しかし、多くの植物油脂は未加工だと液体であり、固体の油脂の多くが動物由来のもの(乳脂、ラードなど)となります。

また、固体の油脂であっても、単体で様々な物性に仕上げるのは難しいため、油脂の加工が行われます。

加工方法は、主に①水素添加、②分別、③エステル交換の3種類があります。

2.3.マーガリン作りには欠かせない油脂の加工方法①水素添加

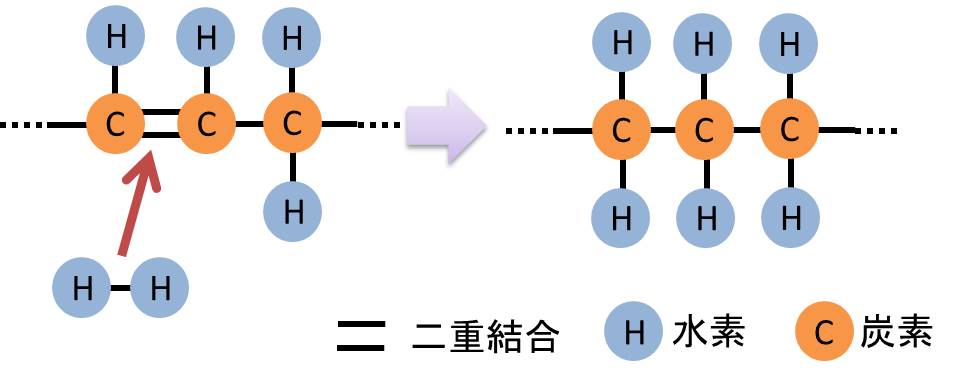

油脂を構成する物質に『脂肪酸』というものがあります。

脂肪酸には『二重結合』という部分が存在しており、ここに水素を添加して単結合に変える方法が『水素添加』です。

油脂は、脂肪酸の二重結合の数が多いほど融点(固体が溶けて、液体になり出す温度)が低くなります。

つまり、逆に水素添加をして二重結合の数を減らすほど、油脂の融点が高くなります。

また、水素添加は『硬化』ともいいます。

一部分の二重結合に水素を添加することを『部分硬化』、全ての二重結合に水素を添加することを『極度硬化』といいます。

部分硬化はトランス脂肪酸の発生の原因となるので、近年は各社とも部分硬化の使用を控え、トランス脂肪酸の低減に取り組んでいます。

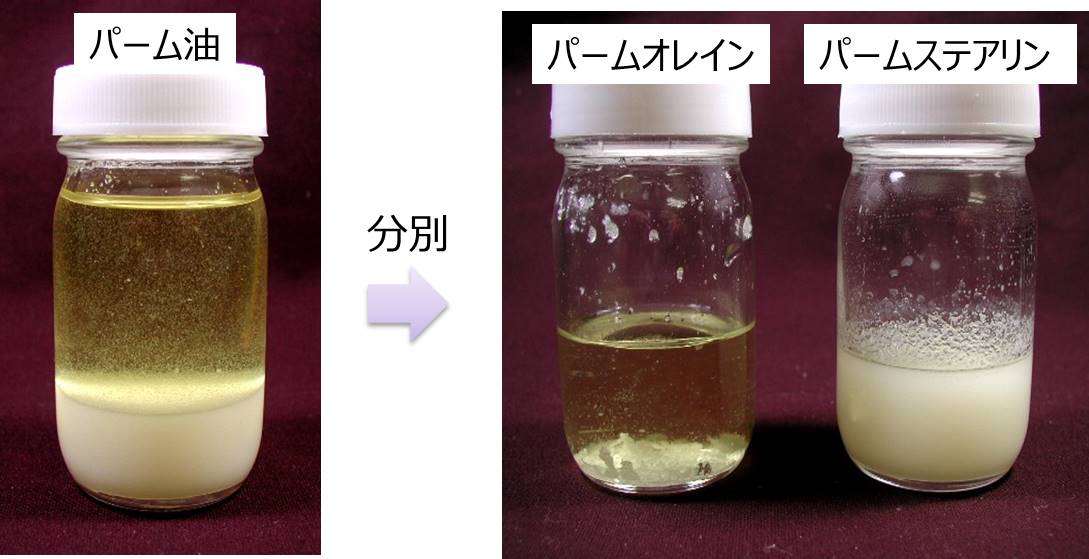

2.4.マーガリン作りには欠かせない油脂の加工方法②分別

天然の油脂は、性質の異なる様々な脂肪酸から構成されているため、ある温度で「溶けている部分」と「固まっている部分」が混在しています。

そこでこの「溶けている部分」と「固まっている部分」を分けることにより、柔らかい成分と硬い成分に分けることができます。

この方法を『分別(分別結晶法)』と言います。

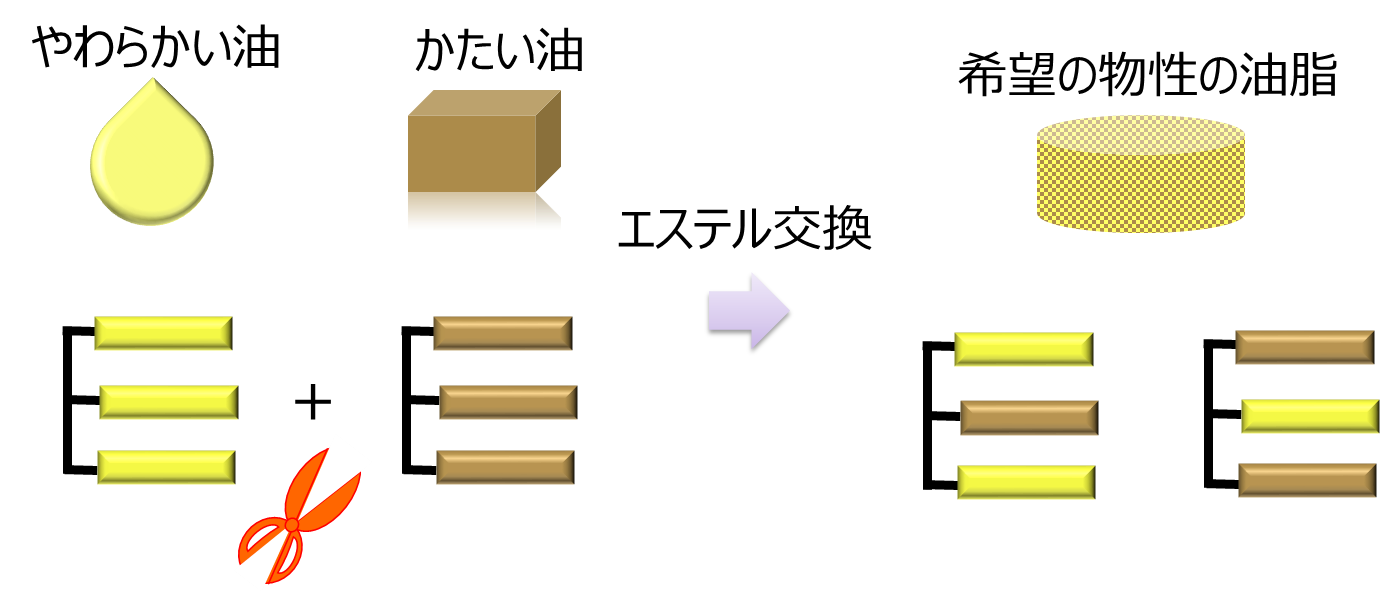

2.5.マーガリン作りには欠かせない油脂の加工方法③エステル交換

油脂はグリセリンと脂肪酸の2つの物質が結びついています。

油脂の特徴は、結びついている脂肪酸の種類や結びつく場所で決まります。

1つのグリセリンに対して3つの脂肪酸が結びついており、この脂肪酸の順番の入れ替えや別のグリセリンと脂肪酸を入れ替える方法が『エステル交換』です。

3.原料を乳化する

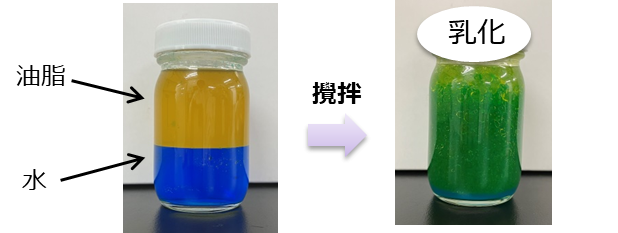

皆さんご存じの通り、油脂と水は混ざりません。

この二者を均一に混ぜ合わせることを『乳化』といいます。

マーガリン作りでも乳化が欠かせない工程になります。

乳化方法には『機械による乳化』、『乳化剤による乳化』などがあります。

機械による乳化は、攪拌などによって物理的に混ぜ合わせることです。

ドレッシングを使う前に振って混ぜるのが、これに該当します。

しかし、機械による乳化だけでは不十分です。

攪拌を止めて静置するなど、機械的な力がなくなると油と水は再び分離してしまいます。

そこで、油脂にも水にも溶ける『乳化剤』という物質を加えることにより、乳化の安定性を高めて分離しにくくすることができます。

この『乳化剤による乳化』を『機械による乳化』と組み合わせることにより、均質な状態を作り出しています。

3.1.マーガリン作りにおける乳化

マーガリン作りにおいては、『機械による乳化』と『乳化剤による乳化』の両方が行われます。

機械による乳化については、タンク内でのプロペラの攪拌になります。

これにより、油脂と水が物理的に混ざりあった状態になります。

ただし、これだけではタンク内では均一状態が保たれますが、攪拌ができないライン上では油脂と水が分離してしまう可能性があります。

ここで鍵となるのが『乳化剤』です。

乳化剤が油脂と水の両者を結んでくれることで、一貫して乳化状態が保たれます。

4.殺菌する

食中毒の原因となる微生物の増殖リスクを抑えるために、マーガリンの製造でも殺菌工程が存在します。

微生物が生育するには水が必須です。

そのため、油脂が全体の80%以上を占めるマーガリンは、水分が多い食品に比べて日持ちします。

しかしながら、全く水を含まないわけではないので、微生物がマーガリン中に存在するといずれは増殖してしまいます。

そこで微生物の数を減らすために殺菌が行われます。

殺菌条件については、日本マーガリン工業会および公益財団法人日本食品油脂検査協会より

『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書』の中で、一例として『63℃・30分または同等以上』と示されています。

5.急冷しながら練る

マーガリンはタンク内から殺菌までは液状です。

これを固体にするために冷却が行われ、さらに練ることで滑らかな固体になります。

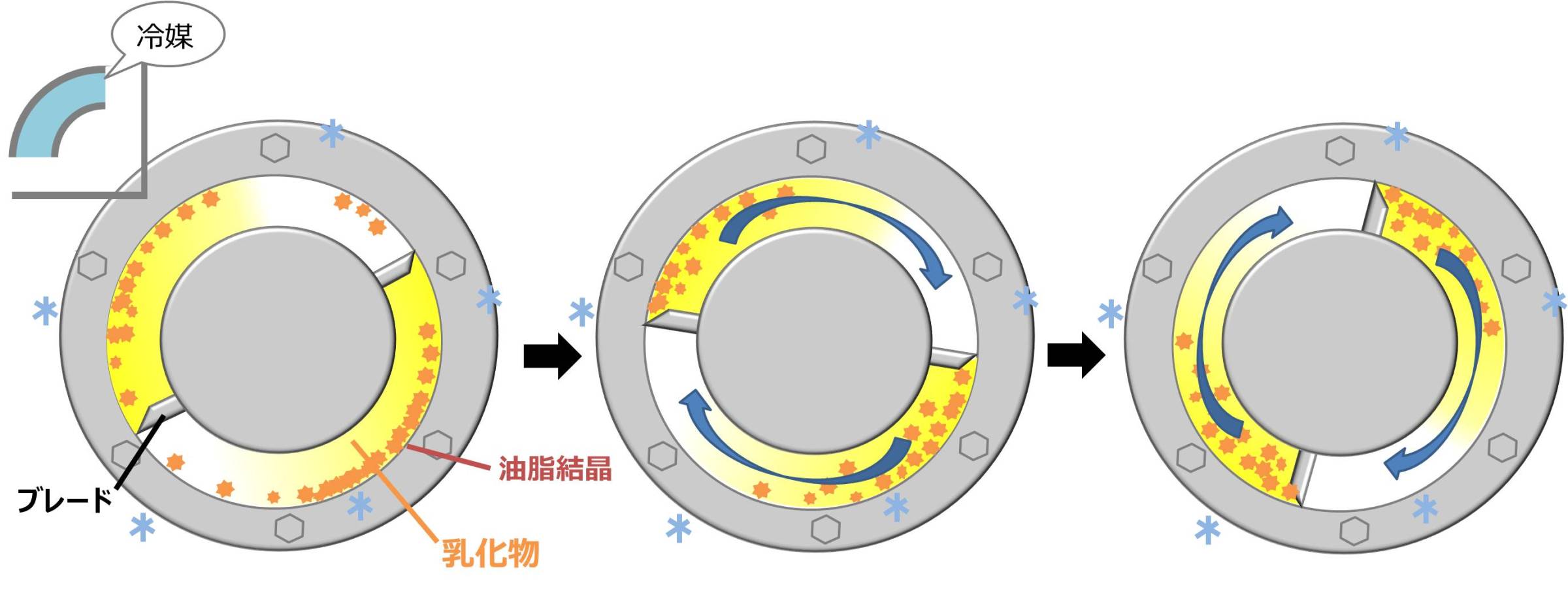

マーガリンは筒状の冷却機を通過するときに、冷媒によって冷やされた筒の壁面から冷やされます。

冷えた部分をかき取り攪拌することで、より均一に冷やされます。

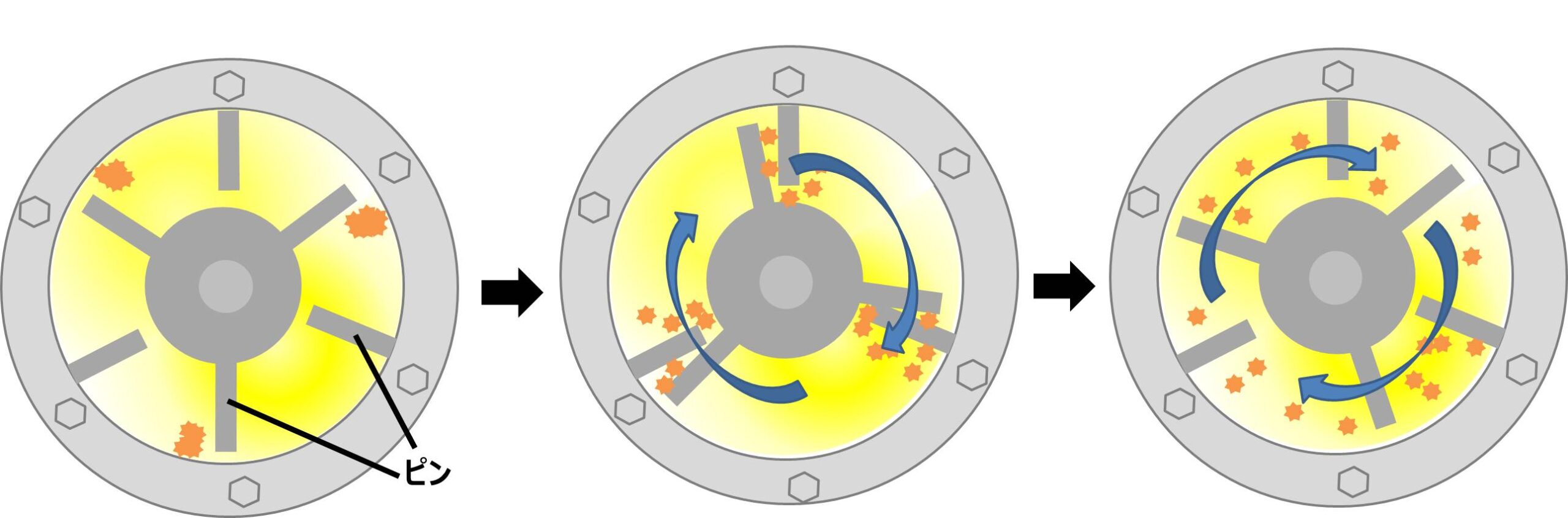

ただ冷却しただけではマーガリンの滑らかさは不十分で、より滑らかな状態に仕上げるために練り工程が存在します。

練ることでマーガリンがほぐされて、皆さんがよく見る滑らかなマーガリンの状態になります。

『急冷しながら練る』の目的を、ミクロの視点でみたのが『油脂結晶のコントロール』になります。

ここから、『油脂結晶』について少し詳しく解説していきます。

【急冷工程の模式図】

筒の内の軸が回転することで、軸についているブレード(刃)が冷え固まった油脂をかき取ります。

【練り工程の模式図】

筒内の軸が回転することで、軸と壁面についているピンでマーガリンが練られます。

これにより結晶のダマがなくなり、結晶が均一に分散します。

5.1.急冷しながら練る目的|油脂結晶のコントロール

マーガリン作りにおいて、最も肝であると言っても過言ではないのが、急冷練り工程による『油脂結晶のコントロール』です。

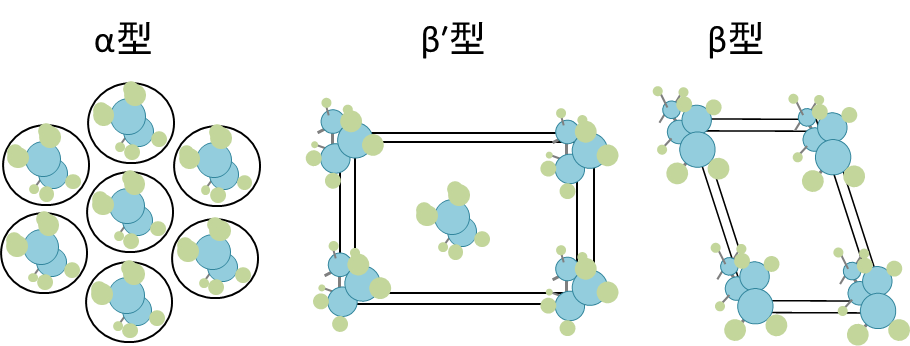

油脂には結晶多形というものが存在します。

これは、同一の化学組成でありながら、異なる結晶構造を持つものを指します。

具体的な例としては、鉛筆とダイヤモンドが挙げられます。

鉛筆とダイヤモンドはともに、『炭素』という原子のみで構成されていますが、その結晶は異なり、それにより硬さも違っています。

このような結晶多形が油脂にも見られます。

油脂の代表的な結晶としては、α型、β’型、β型の3種類が存在します。

マーガリン中の油脂は、冷却されることでまず結晶核が作られます。

冷却が進むことでこの結晶核が成長していきますが、冷却だけでは粗大な結晶が作られるためザラついた食感になります。

ここで練り工程が加わることで、結晶化や多形転移(結晶の種類が別の型に変わること)を促進したり、結晶粒子の並び方を整えます。²⁾

これによりマーガリン特有の滑らかな状態になります。

そのため、マーガリンの製造工程において、『急冷しながら練る』という工程は肝となってきます。

5.2.マーガリンに求められる結晶状態

マーガリンに求められる油脂結晶の状態は、β’型と言われています。²⁾

各結晶の特徴をまとめたのが次の表になります。

| α型 | β’型 | β型 | |

| 密度 | 低 | 中 | 高 |

| 融点 | 低 | 中 | 高 |

| 特徴 | 結びつきが緩い結晶ができる | 細かい結晶ができる | 大きくて硬い結晶ができる |

| 食品例 | 錠剤のコーティング | マーガリン | チョコレート |

マーガリンは、その使われ方(パンに塗る、生地に練り込むなど)から、柔らかく滑らかでありつつもコシのある状態が求められます。

その状態を作り上げるには、β’型が最も適しています。

急冷練り工程では、冷やす温度や速度、練る力を絶妙に調整することで、油脂の結晶状態をコントロールしています。

6.充填する

急冷練り工程を経て、ペースト状になったマーガリンはそれぞれの容器(カップ、段ボール、缶など)に充填されます。

充填直後のマーガリンはまだ柔らかく流動状ですが、数日すると油脂の結晶が安定し、皆さんのよく知っている固さになります。

7.検査する

製品が出来上がったら終わりではなく、完成したマーガリンの検査を行います。

具体的には、微生物検査(一般生菌数、大腸菌群、カビ、酵母など)、理化学検査(ヨウ素価、融点、酸価、水分値など)、官能評価(外観の確認や実際に食べて味をチェック、異物の有無)などが行われ、安全が確認されてから出荷されます。

※当社の業務用マーガリンについては、「月島食品グループ総合カタログ」をご覧下さい。

8.まとめ

マーガリンの製造工程はとてもシンプルで、①原料の計量、②乳化、③殺菌、④急冷練り、⑤充填、⑥検査の6工程で成り立っています。

製造工程はシンプルですが、食用加工油脂メーカーならではの技術やこだわりが詰まっています。

身近な食品ですが意外と知らないことが多いマーガリン。

トーストに塗るだけではなく、実は様々な用途に合わせて形を変え、身の回りの様々な食品に利用されています。

美味しさと使いやすさを両立させながら、安全な製品を皆様にお届けしている様子をお伝えできれば幸いです。